R├ēGION

Badgeons les Hauts-de-France

Badgeons les Hauts-de-France a pour objectif de cr├®er un ├®cosyst├©me r├®gional en faveur de la reconnaissance ouverte en se basant sur les technologies de reconnaissance des open badges.

Un open badge est un dispositif num├®rique qui se pr├®sente sous la forme dŌĆÖune image dans laquelle sont encapsul├®es des m├®tadonn├®es, ├Ā savoir des informations reprenant le titre du badge, sa description, ses crit├©res dŌĆÖattribution ainsi que le nom de lŌĆÖ├®metteur du badge, du r├®cepteur et ├®ventuellement des mots-clefs et des preuves sous forme de documents, photos ou vid├®os. Le badge num├®rique ouvert est donc un support num├®rique pour capturer et partager une reconnaissance. CŌĆÖest techniquement un standard open source, cr├®├® en 2011 par la communaut├® Firefox, qui a lŌĆÖavantage dŌĆÖ├¬tre interop├®rable, cŌĆÖest-├Ā-dire compatible entre plateformes num├®riques comme sur LinkedIn par exemple. La reconnaissance par badge peut ├¬tre formelle (dipl├┤me ou micro-certification) comme informelle (attestation de comp├®tences ou dŌĆÖengagement).

Un open badge est un dispositif num├®rique qui se pr├®sente sous la forme dŌĆÖune image dans laquelle sont encapsul├®es des m├®tadonn├®es, ├Ā savoir des informations reprenant le titre du badge, sa description, ses crit├©res dŌĆÖattribution ainsi que le nom de lŌĆÖ├®metteur du badge, du r├®cepteur et ├®ventuellement des mots-clefs et des preuves sous forme de documents, photos ou vid├®os. Le badge num├®rique ouvert est donc un support num├®rique pour capturer et partager une reconnaissance. CŌĆÖest techniquement un standard open source, cr├®├® en 2011 par la communaut├® Firefox, qui a lŌĆÖavantage dŌĆÖ├¬tre interop├®rable, cŌĆÖest-├Ā-dire compatible entre plateformes num├®riques comme sur LinkedIn par exemple. La reconnaissance par badge peut ├¬tre formelle (dipl├┤me ou micro-certification) comme informelle (attestation de comp├®tences ou dŌĆÖengagement).

LŌĆÖassociation Reconna├«tre en France promeut une vision ouverte de la reconnaissance et sŌĆÖorganise par territoire avec les dynamiques Badgeons comme en Hauts-de-France dont lŌĆÖobjectif est de d├®velopper un territoire apprenant et reconnaissant, cŌĆÖest-├Ā-dire un territoire qui d├®veloppe, reconna├«t, valorise et connecte les talents en r├®gion gr├óce aux technologies de badges.

Ainsi, des projets ├®mergent dans lŌĆÖ├®ducation avec les ├®coles et universit├®s pour reconna├«tre les engagements des ├®l├©ves, la formation continue avec des organismes de formation pour jalonner des parcours p├®dagogiques, lŌĆÖinsertion sociale et professionnelle pour valoriser des personnes en recherche dŌĆÖemploi souvent sans dipl├┤me, le monde de lŌĆÖeŌĆæsport pour faire prendre conscience aux jeunes joueurs des comp├®tences quŌĆÖils d├®veloppent par une pratique du jeu vid├®o, le monde associatif pour valoriser les engagements des b├®n├®voles, lŌĆÖ├®cosyst├©me des tiers-lieux et des fablabs pour rendre visible les apprentissages souvent informels acquis dans ces lieux et communaut├®s ou bien dans lŌĆÖunivers de lŌĆÖentrepreneuriat pour reconna├«tre les parcours des cr├®ateurs dŌĆÖentreprise.

Dans tous ces environnements, le besoin de reconnaissance des publics est criant et les open badges peuvent apporter une r├®ponse ├Ā la fois technique et p├®dagogique ├Ā ces enjeux.

Le projet FAIRE pour « Ensemble, Faciliter la Reconnaissance pour Agir contre l'Illettrisme et l'Illectronisme »

Le projet FAIRE est lŌĆÖun des projets port├®s par lŌĆÖassociation Reconna├«tre et Badgeons les Hauts-de-France dont lŌĆÖobjectif est de cr├®er des communs de reconnaissance avec et pour les acteurs de lŌĆÖillettrisme et lŌĆÖillectronisme en r├®gion Hauts-de-France. Plusieurs badges partag├®s vont donc ├¬tre cr├®├®s ├Ā lŌĆÖhorizon fin 2023 pour valoriser les personnes en situation dŌĆÖillettrisme mais ├®galement ├Ā destination des professionnels et des b├®n├®voles du domaine ainsi que toute personne souhaitant sŌĆÖengager sur cet enjeu qui concerne 7 % environ de la population ! Pour sensibiliser et engager sur la question, le badge Illettrisme, tous concern├®s, tous responsables !ŌĆÖ a ├®t├® cr├®├®. Il est disponible ici.

En savoir +

Site de Badgeons les Hauts-de-France

Open badges : vers un territoire apprenant

Aussi sur PF2S

Le num├®rique au service des transformations sanitaires et sociales

Hub territorial pour un num├®rique inclusif en Hauts-de-France

R├ēGION

Projet de recherche inclusive sur les transports en Hauts-de-France

La section des usagers, un groupe de personnes concern├®es par lŌĆÖexp├®rience de la d├®ficience intellectuelle (DI) de lŌĆÖAPEI dŌĆÖH├®nin-Carvin, et des chercheur.e.s dŌĆÖHAD├®PaS (Ethics- Universit├® Catholique de Lille) m├©nent ensemble une recherche sur les transports. Ce travail fait suite ├Ā une r├®flexion du groupe autour des ├®l├®ments qui font obstacle ou facilitent la participation des personnes DI.

La recherche a d├®marr├® par une phase exploratoire dŌĆÖobservations dans les gares et aux stations de bus. Le groupe a ensuite ├®labor├® sur cette base un guide dŌĆÖentretien en langage simplifi├® pour r├®colter le v├®cu dŌĆÖautres personnes DI. La section des usagers sŌĆÖest entrain├®e ├Ā r├®aliser des entretiens via des mises en situation. Une vingtaine dŌĆÖentretiens ont ├®t├® r├®alis├®s par des trios compos├®s de deux personnes DI et dŌĆÖune chercheure dŌĆÖHAD├®PaS.

Ces entretiens sont actuellement en cours dŌĆÖanalyse par le groupe. Le temps n├®cessaire pour mener cette recherche inclusive est cons├®quent et les analyses sont loin dŌĆÖ├¬tre termin├®es. Quelques personnes ont toutefois accept├® de nous d├®voiler ce qui les avait le plus marqu├®es dans les r├®cits de leurs coll├©gues ou anciens coll├©gues dŌĆÖESAT : ┬½ il y a une dame que jŌĆÖai appris quŌĆÖavant elle ├®tait autonome, elle prenait le bus tout ├¦a et maintenant depuis quŌĆÖelle est entr├®e au foyer du X, elle nŌĆÖest plus autonome, il faut toujours quelquŌĆÖun avec elle. ┬╗ Une autre participante t├®moigne : ┬½ ce qui mŌĆÖa troubl├®e cŌĆÖ├®tait la personne qui avait peur pour aller chez le m├®decin ou faire ses courses, elle allait avec ses parents. Elle avait peur prendre le bus toute seule. ┬╗

Les membres de la section des usagers consid├©rent comme important quŌĆÖil y ait aussi un volet pratique. Participer ├Ā un projet de recherche sur les transports permet dŌĆÖapprendre soi-m├¬me : ┬½ JŌĆÖai appris r├®cemment ├Ā prendre le bus de Lille Flandres ├Ā la maison des chercheurs (...), avant je savais pas faire, je comptais trop sur mes coll├©gues, (...) jŌĆÖai pas calcul├® dans ma t├¬te quŌĆÖil fallait que je retienne bien les maisons, les endroits o├╣ on passe. ┬╗ Les membres sŌĆÖentraident aussi, veillent ├Ā ce que chaque personne du groupe puisse apprendre. Un de leurs souhaits est dŌĆÖaider les autres personnes DI ├Ā devenir autonomes dans leur usage des transports. Enfin, ils aimeraient que les gens puissent ┬½ ├®couter de lŌĆÖext├®rieur les r├®sultats de notre recherche, quŌĆÖils puissent savoir comment nous on peut se d├®placer quand on est en situation de handicap, et ce qui fait que dŌĆÖautres ne savent pas se d├®placer. ┬╗

En savoir +

Semaine Handicap et Citoyennet├® : les recherches participatives

Aussi sur PF2S

Retours sur la 6e semaine Handicap et Citoyennet├® ├Ā lŌĆÖUniversit├® Catholique de Lille

Sciences Po Lille et la R├®gion Hauts-de-France engag├®s pour une soci├®t├® plus inclusive

R├ēGION

Pauvret├® en milieu rural

Souvent pr├®sent├®e sous un aspect urbain, la pauvret├® concerne aussi les milieux ruraux. Dans ces espaces ├Ā faible densit├® d├®mographique, entre moindre acc├©s aux services publics, ├®loignement des zones dŌĆÖemploi et difficult├®s en mati├©re de mobilit├®, lŌĆÖisolement des personnes en situation de pr├®carit├® peut ├¬tre dŌĆÖautant plus important, que lŌĆÖinterconnaissance entre habitants et la crainte dŌĆÖ├¬tre stigmatis├®, peut inhiber le recours ├Ā lŌĆÖaccompagnement social.

Afin de lutter contre la pauvret├® en milieu rural, le commissariat de pr├®vention et de lutte contre la pauvret├® en Hauts-de-France et la direction r├®gionale de lŌĆÖalimentation, de lŌĆÖagriculture et de la for├¬t lancent un appel ├Ā projet afin de soutenir les projets dŌĆÖintercommunalit├®s rurales ou p├®riurbaines portant sur la mise en place dŌĆÖactions de pr├®vention et de lutte contre la pauvret├® dans leur territoire.

Certes les acteurs de la lutte contre la pauvret├® sont nombreux et leurs actions diverses. Mais il appara├«t aussi ┬½ [quŌĆÖ]action sociale et d├®veloppement local ne sont pas toujours coordonn├®s et les manques dŌĆÖing├®nierie, ou son non d├®cloisonnement, peuvent constituer des freins aux actions devant r├®pondre aux besoins des populations ┬╗. Ainsi, dans le cadre de cet appel ├Ā projets, le commissariat financera, pour partie, six mois dŌĆÖing├®nierie afin dŌĆÖ├®laborer un diagnostic et un plan dŌĆÖactions, ├Ā forte dimension partenariale et tenant compte des th├®matiques du Pacte des solidarit├®s.

En savoir +

Insee Hauts-de-France - 1,7 million dŌĆÖhabitants dans le rural

Aussi sur PF2S

Lutte contre la pauvret├®ŌĆē- rapport r├®gional

5e conf├®rence r├®gionale de la lutte contre la pauvret├®

R├ēGION

M├®diation(s), le m├®dia qui met l'humain au coeur du num├®rique

Les Assembleurs, acteur de lŌĆÖinclusion num├®rique en Hauts-de-France, ont lanc├® en juin dernier M├®diation(s), un nouveau m├®dia en ligne destin├® aux professionnels de lŌĆÖinclusion et du num├®rique au sens large.

Alors que le num├®rique occupe aujourdŌĆÖhui une place de plus en plus importante dans le quotidien de chacun, il est n├®cessaire de veiller ├Ā ce que cette r├®volution num├®rique demeure humaine et inclusive pour le b├®n├®fice de tous. Lors du lancement de M├®diation(s), une table ronde ┬½ ├Ć quelles conditions le num├®rique est-il bon pour nous ? ┬╗, a permis dŌĆÖaborder les th├®matiques de lŌĆÖ├®ducation au num├®rique, du d├®fi de la transition num├®rique pour les travailleurs sociaux et aidants ou encore le r├┤le des institutions ├Ā lŌĆÖ├©re du num├®rique, entre protection des donn├®es, accessibilit├® et sobri├®t├® du num├®rique.

Le premier num├®ro de M├®diation(s) porte sur le th├©me ┬½ Quel num├®rique est bon pour nous ? ┬╗. Au-del├Ā des aspects techniques du num├®rique, Jean-Jacques Marchandise, auteur du premier ├®dito, rappelle que chaque dispositif num├®rique est le produit dŌĆÖune histoire non-num├®rique, de mod├©les ├®conomiques et dŌĆÖintentions politiques. Dans ce contexte, il est dŌĆÖautant plus fondamental de promouvoir une vision dŌĆÖun d├®veloppement num├®rique humain et inclusif.

En savoir +

Table ronde de lancement de M├®diation(s)

Aussi sur PF2S

La m├®diation num├®rique, un outil au service de la lutte contre la pauvret├®

LŌĆÖinclusion num├®rique et la lutte contre lŌĆÖillectronisme dans les Hauts-de-France

EUROPE

Canicules en Europe : mortalit├® et strat├®gies d'adaptation

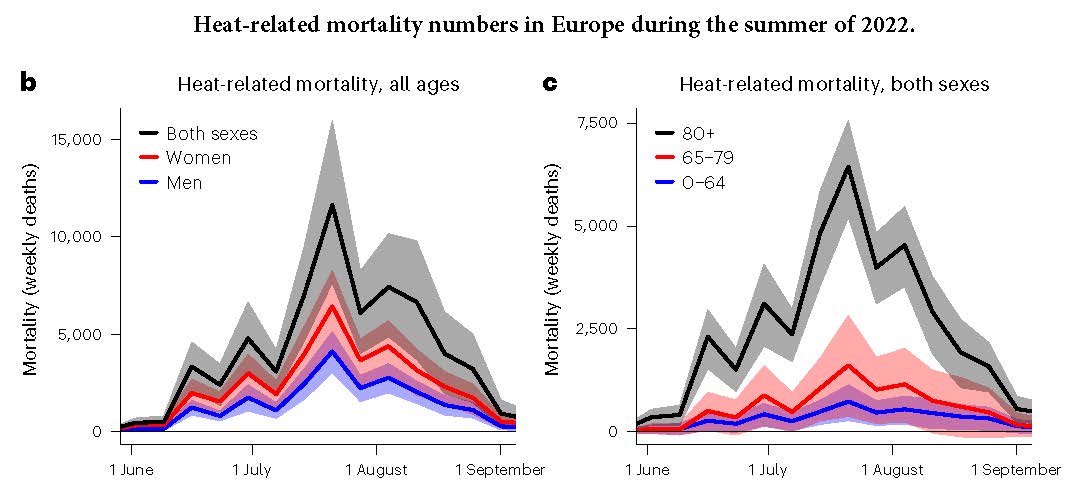

LŌĆÖ├®t├® 2022 a ├®t├® le plus chaud jamais enregistr├® en Europe et atteint des records de temp├®rature et de s├®cheresse. Une r├®cente ├®tude de lŌĆÖInserm et lŌĆÖInstitut de Barcelone pour la Sant├® Globale estime aujourdŌĆÖhui que la mortalit├® attribuable ├Ā cet ├®t├® caniculaire d├®passe les 60 000 d├®c├©s.

En 2003, lŌĆÖEurope a connu une canicule exceptionnelle qui, selon les estimations, serait ├Ā lŌĆÖorigine de 70 000 d├®c├©s. Par la suite, des strat├®gies dŌĆÖadaptation ont ├®t├® d├®velopp├®es pour r├®agir rapidement en cas de forte chaleur et pour prot├®ger les populations les plus vuln├®rables. Face ├Ā la multiplication des ├®pisodes de canicule, caract├®riser la mortalit├® associ├®e ├Ā ces vagues de chaleur et ├®valuer lŌĆÖefficacit├® des strat├®gies mises en place pour y faire face apparaissent comme primordial.

En 2022, entre le 30 mai et le 4 septembre, ce sont pr├©s de 62 000 d├®c├©s qui sont attribuables ├Ā lŌĆÖexc├©s de chaleur. Parmi ces d├®c├©s, pr├©s de 12 000 sont concentr├®s entre le 18 et 24 juillet, ce qui correspond ├Ā une vague de chaleur paneurop├®enne particuli├©rement intense. Les pays les plus touch├®s durant cette canicule ont ├®t├® lŌĆÖItalie (18 000 d├®c├©s), lŌĆÖEspagne (11 500 d├®c├©s), lŌĆÖAllemagne (8 000 d├®c├©s), suivis de la France (5 000 d├®c├©s).

Par ailleurs, cette mortalit├® varie fortement selon lŌĆÖ├óge, une grande majorit├® des d├®c├©s li├®s ├Ā lŌĆÖexc├©s de chaleur concernant des personnes ├óg├®es de 80 ans et plus. Le sexe est aussi ├Ā prendre en compte, les femmes ├®tant plus vuln├®rables ├Ā la chaleur : en 2022, la mortalit├® pr├®matur├®e attribuable ├Ā la chaleur ├®tait 63 % plus ├®lev├®e chez les femmes que chez les hommes. Chez les 80 ans et plus, cette surmortalit├® f├®minine atteint les 27 %.

Contrairement ├Ā 2003, les pays europ├®ens pour la plupart disposaient en 2022 de plans canicule actifs. Au regard de la mortalit├® li├®e ├Ā la chaleur durant cet ├®t├®, il appara├«t primordial dŌĆÖam├®liorer les strat├®gies de pr├®vention et dŌĆÖadaptation lors des ├®pisodes de canicule. Face ├Ā lŌĆÖacc├®l├®ration du r├®chauffement climatique, qui touche particuli├©rement lŌĆÖEurope, il est n├®cessaire de r├®├®valuer et de renforcer ces plans de pr├®vention, en prenant en compte les diff├®rences de vuln├®rabilit├® ├Ā la chaleur selon lŌĆÖ├óge, le sexe ainsi que les pays dŌĆÖEurope. En lŌĆÖabsence de strat├®gie efficace, cette mortalit├® li├®e ├Ā la chaleur pourrait grimper ├Ā plus de 90 000 d├®c├©s annuels dŌĆÖici 2040.

En savoir +

Europe : les canicules ont tu├® plus de 15 000 personnes en 2022

Aussi sur PF2S

In├®galit├®s environnementales et sociales : existe-t-il une double vuln├®rabilit├® ?

├ēlaboration du Plan R├®gional Sant├® Environnement 4

Sous-cat├®gories

27-05-2025 | Actualit├®s

En partenariat avec la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France, le groupe de travail sant├® & social de G├®o2France vous invite...

Lire la suite05-11-2024 | Social

EUROPE Le fonds social europ├®en Cr├®e en 1957, le fonds social europ├®en avait pour but initial dŌĆÖaider ├Ā la...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

NATIONAL Faire Alliance pour am├®liorer la sant├® des plus jeunes Dans le cadre de lŌĆÖexp├®rimentation Faire Alliance pour am├®liorer...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Corpulence, activit├® physique et s├®dentarit├® en Hauts-de-France : les enseignements des Barom├©tres Sant├® Les...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Journ├®e de la Plateforme ┬½ Sport et sant├® : promouvoir l'activit├® physique pour tous...

Lire la suite

Plateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 26 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France octobre 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Webinaire sur la fragilit├®...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 25 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France ao├╗t 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Au travail en bonne...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

La synth├©se de la journ├®e annuelle de la PF2S 2024 Sport & sant├® Promouvoir l'activit├® physique pour tous et...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 24 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France d'octobre 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Cartographie des services num├®riques r├®gionaux...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 23 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de juillet 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Forte progression de la...

Lire la suite