R├ēGION

La mobilit├® en Hauts-de-France

Dans sa lettre de juin, Sylvie Charri├©re, commissaire ├Ā la lutte contre la pauvret├® en Hauts-de-France a mis en avant la probl├®matique de la mobilit├® dans la r├®gion. La mobilit├® physique ou psychosociale est un ├®l├®ment essentiel pour le maintien du lien social, lŌĆÖacc├©s aux soins, la poursuite dŌĆÖ├®tudes ou de formations, lŌĆÖacc├©s aux loisirs, etc. En somme, la mobilit├® est synonyme dŌĆÖautonomie et pour les personnes en situation de pr├®carit├®, lŌĆÖincapacit├® ├Ā se d├®placer est souvent identifi├®e comme un frein pour lŌĆÖacc├©s aux droits et ├Ā lŌĆÖemploi.

En Hauts-de-France, plus de quatre personnes sur cinq utilisent quotidiennement la voiture pour aller travailler tandis que plus dŌĆÖun quart des personnes en insertion professionnelle abandonnent leur emploi ou formation pour des raisons de mobilit├®. Face ├Ā ce constat, il est n├®cessaire que les acteurs de la mobilit├® et les collectivit├®s d├®veloppent lŌĆÖoffre de service propos├®e aux habitants pour leur redonner du pouvoir dŌĆÖagir.

Tour dŌĆÖhorizon de quelques initiatives en r├®gion

ŌĆó Le bus d├®partemental pour lŌĆÖemploi dans lŌĆÖOise

ŌĆó Le bus d├®partemental pour lŌĆÖemploi dans lŌĆÖOise

Lanc├® en 2016 par le Conseil d├®partemental de lŌĆÖOise, le bus pour lŌĆÖemploi est un dispositif gratuit, ouvert ├Ā tous et sans rendez-vous, destin├® ├Ā accompagner les populations de zones rurales vers lŌĆÖemploi et la formation. Ce bus sŌĆÖadresse aux demandeurs dŌĆÖemploi et aux personnes en recherche de formation, mais aussi aux employeurs locaux qui pourraient rencontrer des difficult├®s ├Ā recruter. Le bin├┤me chauffeur agent dŌĆÖaccueil et conseiller en insertion professionnelle est charg├® dŌĆÖinformer, orienter et mettre en relation employeurs et demandeurs dŌĆÖemploi. Le d├®partement compte aujourdŌĆÖhui cinq bus, qui se d├®placent dans les communes de moins de 5 000 habitants qui comptent plus de 30 demandeurs dŌĆÖemploi inscrits ├Ā France Travail.

ŌĆó Les camions bleus France services dans le Nord

Afin dŌĆÖaccompagner les Nordistes dans leurs d├®marches administratives (sant├®, emploi, retraite, imp├┤ts, etc.), et en compl├®ment des Maisons France services, lieux dŌĆÖaccueil fixes, le d├®partement du Nord a mis en place des lieux dŌĆÖaccueil itin├®rants, les Camions bleus France services. Ces bus, au nombre de six actuellement, r├®pondent ainsi ├Ā des enjeux de non-recours aux droits. Retrouvez les ├®tapes des bus France service sur la cartographie des ressources num├®riques des Assembleurs, dans la rubrique "structures mobiles / multi-sites / itin├®rantes".

ŌĆó Le MuMO, mus├®e mobile sur les routes des Hauts-de-France

Le Mus├®e Mobile, MuMo, est une initiative itin├®rante qui vise ├Ā agir en faveur de la d├®mocratisation culturelle dans les QPV et les zones rurales de toute la France. LŌĆÖobjectif est de donner lŌĆÖopportunit├® aux jeunes ├®loign├®s des centres culturels dŌĆÖacc├®der ├Ā une exp├®rience artistique et esth├®tique d├©s le plus jeune ├óge. Le MuMo prend la forme dŌĆÖun container qui peut ais├®ment voyager par bateau ou camion. Parvenu ├Ā destination, il se transforme en un mus├®e et organise des ateliers de pratique artistique en prolongement de la visite. Sensible ├Ā lŌĆÖenjeu dŌĆÖ├®gal acc├©s ├Ā la culture, la Commissaire soutient lŌĆÖassociation des Amis du MuMo pour un d├®ploiement dans les Hauts-de-France en 2024.

En savoir +

Le Bus d├®partemental pour lŌĆÖEmploi du Conseil d├®partemental de lŌĆÖOise

Les camions bleus France services

Aussi sur PF2S

Lutter contre les discriminations ├Ā lŌĆśembauche avec La Cravate Solidaire

Lutte contre la pauvret├® : le Nord se mobilise

R├ēGION

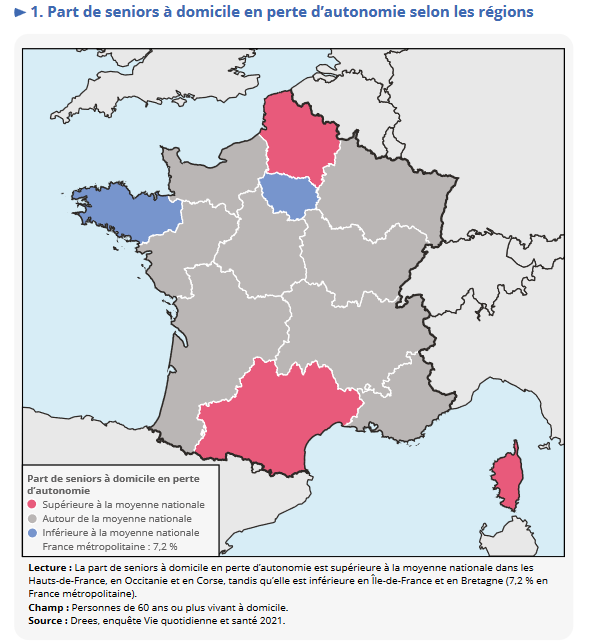

Pr├©s d'un senior ├Ā domicile sur dix en perte d'autonomie dans les Hauts-de-France

Les Hauts-de-France comptent 1 455 000 personnes ├óg├®es de 60 ans ou plus, soit 24 % de la population r├®gionale en 2020. DŌĆÖici 2070, si les tendances d├®mographiques actuelles se poursuivent, cette proportion devrait augmenter pour atteindre 33 % des habitants de la r├®gion. La hausse serait encore plus marqu├®e pour les tranches dŌĆÖ├óge les plus ├®lev├®es et les plus confront├®es ├Ā la perte dŌĆÖautonomie.

Parmi les seniors vivant ├Ā domicile dans la r├®gion, plus de 133 000 personnes de 60 ans ou plus d├®clarent ├®prouver dŌĆÖimportantes difficult├®s dans les actes de la vie quotidienne en 2021 : 9,3 % des seniors ├Ā domicile sont ainsi consid├®r├®s en perte dŌĆÖautonomie, une proportion plus ├®lev├®e quŌĆÖen France m├®tropolitaine (7,2 %). Les Hauts-de-France affichent ainsi lŌĆÖun des plus forts taux de seniors ├Ā domicile en perte dŌĆÖautonomie.

Les femmes, notamment du fait dŌĆÖune esp├®rance de vie plus ├®lev├®e, sont davantage concern├®es que les hommes. Dans la r├®gion, 11 % des femmes ├óg├®es de 60 ans ou plus, vivant ├Ā domicile, sont confront├®es ├Ā une perte dŌĆÖautonomie, contre seulement 7 % des hommes. ├Ć partir de 85 ans, plus de quatre femmes sur dix souffrent dŌĆÖune perte dŌĆÖautonomie, tandis quŌĆÖils sont ├Ā peine trois hommes sur dix dans cette situation aux m├¬mes ├óges.

La pr├®valence de perte dŌĆÖautonomie dans les Hauts-de-France sŌĆÖexplique notamment par le niveau de vie moins ├®lev├® des habitants. Les difficult├®s financi├©res peuvent en effet limiter lŌĆÖacc├©s aux soins ou emp├¬cher dŌĆÖadopter une bonne hygi├©ne de vie. De plus, des conditions de travail plus p├®nibles ont, ├Ā terme, des effets n├®fastes sur la sant├®. Or, les ouvriers, plus expos├®s ├Ā des p├®nibilit├®s, sont surrepr├®sent├®s dans les Hauts-de-France, en lien avec le pass├® industriel de la r├®gion.

La perte dŌĆÖautonomie se d├®finit par une accumulation de limitations fonctionnelles. Dans la r├®gion, 28 % des seniors ├Ā domicile ├®prouvent au moins une difficult├® dŌĆÖordre moteur (monter un escalier par exemple), sensoriel (vue ou audition) ou cognitif (compr├®hension ou concentration). Cette proportion est sup├®rieure de pr├©s de 5 points ├Ā celle constat├®e au niveau national. ├Ć partir de 85 ans, pr├©s de deux seniors sur trois sont concern├®s.

En 2021, dans les Hauts-de-France, tous les seniors en perte dŌĆÖautonomie vivant ├Ā domicile re├¦oivent de lŌĆÖaide pour les actes de la vie quotidienne, que cette aide soit professionnelle ou technique ou quŌĆÖelle vienne de lŌĆÖentourage. Dans neuf cas sur dix, les diff├®rents types dŌĆÖaide se cumulent. QuŌĆÖils souffrent ou non dŌĆÖune perte dŌĆÖautonomie, les seniors des Hauts-de-France vivant ├Ā domicile recourent plus souvent quŌĆÖailleurs ├Ā une aide, surtout celle de leur entourage (21 %). La r├®gion se distingue en effet par la plus forte solidarit├® interg├®n├®rationnelle de France m├®tropolitaine.

Catherine Barkovic, No├®mie Grandperrin (Insee)

Aussi sur PF2S

Tempoforme, pr├®venir la fragilit├® chez les seniors

LŌĆÖautonomie, la cinqui├©me branche de la S├®curit├® sociale, en passe de devenir r├®alit├®

R├ēGION

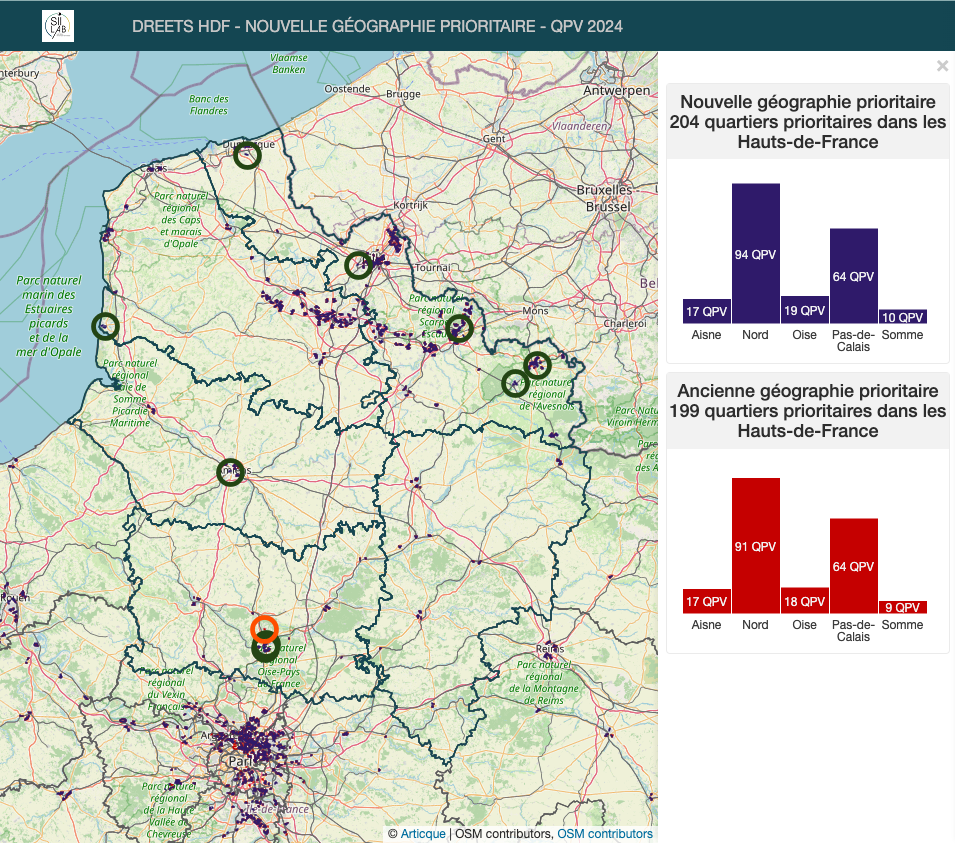

Politique de la ville : nouvelle cartographie des quartiers prioritaires

Mise ├Ā jour en m├®tropole pour la premi├©re fois depuis sa cr├®ation en 2014, la cartographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) a ├®volu├® au 1er janvier 2024. Au niveau national, 40 quartiers sortent du zonage en raison dŌĆÖune am├®lioration socio-├®conomique ou dŌĆÖune ├®volution d├®mographique, 960 quartiers voient leur zonage ├®voluer, et 111 nouveaux quartiers entrent dans la liste des QPV.

Cr├®├®s par la loi de nouvelle g├®ographie prioritaire de 2014, dite loi Lamy, un QPV est d├®fini comme un quartier dŌĆÖau moins 1 000 habitants, situ├® dans une unit├® urbaine de plus de 10 000 habitants, caract├®ris├® par un ┬½ d├®crochage ┬╗ du revenu des m├®nages par rapport aux revenus de lŌĆÖunit├® urbaine et de la France m├®tropolitaine. LŌĆÖobjectif avec ce zonage est de concentrer les moyens dŌĆÖintervention, en mati├©re fiscale mais aussi en termes dŌĆÖ├®ducation, dŌĆÖemploi ou dŌĆÖinsertion, au profit des quartiers dont les habitants rencontrent les plus grandes difficult├®s.

Avec cette mise ├Ā jour du zonage pour coller aux ├®volutions des territoires, les Hauts-de-France comptent ├Ā pr├®sent 204 quartiers prioritaires, contre 199 pr├®c├®demment. Les ├®volutions sont les suivantes :

ŌĆó Le d├®partement de lŌĆÖAisne nŌĆÖenregistre pas de modification majeure et compte toujours 17 QPV, r├®partis sur les communes de Ch├óteau-Thierry, Chauny, Tergnier, La F├©re, Laon, Saint-Quentin, Soissons, Villers-Cotter├¬ts et Hirson.

ŌĆó Le Nord compte d├®sormais 94 QPV, contre 91 pr├®c├®demment. Outre le maintien ou lŌĆÖextension de nombreux QPV, quatre nouveaux quartiers font leur entr├®e dans le zonage : le quartier prioritaire dŌĆÖAulnoye-Aymeries Multisites, le quartier Bruay centre - Pont de Bruay ├Ā Bruay-sur-lŌĆÖEscaut, C┼ōur de ville ├Ā Cappelle-la-Grande et Le Parc ├Ā Haubourdin.

ŌĆó Le quartier Les Abords du Parc ├Ā Liancourt, dans lŌĆÖOise, est le seul QPV de la r├®gion ├Ā sortir du zonage dans le cadre de cette refonte. Par ailleurs, le d├®partement compte d├®sormais 19 QPV, puisque deux nouveaux quartiers int├©grent le zonage : Jaur├©s - Gare ├Ā Creil et Montupet ├Ā Nogent-sur-Oise.

ŌĆó Le d├®partement du Pas-de-Calais comptabilise 64 QPV, dont un nouveau quartier, celui des V├®roti├©res ├Ā Berck-sur-Mer, commune qui entre pour la premi├©re fois dans le zonage.

ŌĆó Quant ├Ā la Somme, elle compte d├®sormais 10 QPV, r├®partis entre les communaut├®s dŌĆÖagglom├®rations de la Baie de Somme, qui en compte trois, et celle dŌĆÖAmiens M├®tropole qui en compte sept, dont un nouveau quartier, celui dŌĆÖElbeuf-Lescouv├® ├Ā Amiens.

Retrouvez ici la cartographie interactive de la Dreets pour explorer les ├®volutions en Hauts-de-France.

Quartiers 2030

La nouvelle cartographie des quartiers prioritaires de la ville servira de base pour la mise en place en 2024 des contrats de ville « Engagement Quartiers 2030 ».

Afin de favoriser la participation des habitants de ces quartiers prioritaires ├Ā lŌĆÖ├®laboration de ces futurs contrats de ville, la secr├®taire dŌĆÖ├ētat charg├®e de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, a lanc├® la concertation ┬½ Quartiers 2030 : vos projets pour les quartiers ┬╗. Cette concertation, qui sŌĆÖest d├®roul├®e ├Ā lŌĆÖautomne 2023, a permis aux habitants qui le souhaitaient de r├®pondre ├Ā un questionnaire en ligne sur une plateforme d├®di├®e, et/ou de participer ├Ā des r├®unions de concertation organis├®es dans leur quartier.

Les nouveaux contrats de ville, qui doivent ├¬tre sign├®s durant le premier semestre 2024, auront notamment pour objectif ┬½ [dŌĆÖ]assurer des r├®ponses de qualit├® aux attentes des habitants, parmi lesquelles la s├®curit├®, lŌĆÖ├®cologie du quotidien et lŌĆÖacc├©s ├Ā tous les services publics1 ┬╗

1 Circulaire du 31 ao├╗t 2023 relative ├Ā lŌĆÖ├®laboration des contrats de ville 2024-2030 dans les d├®partements m├®tropolitains.

En savoir +

Nouvelle carte des quartiers prioritaires de la politique de la ville

Nouvelle cartographie prioritaire - Cartographie de la Dreets Hauts-de-France

Aussi sur PF2S

Urbanisme et sant├® : pour des pratiques propices ├Ā la sant├®

La cartographie du SIILAB des lieux de ressources num├®riques Hauts-de-France ├®volue!

EUROPE

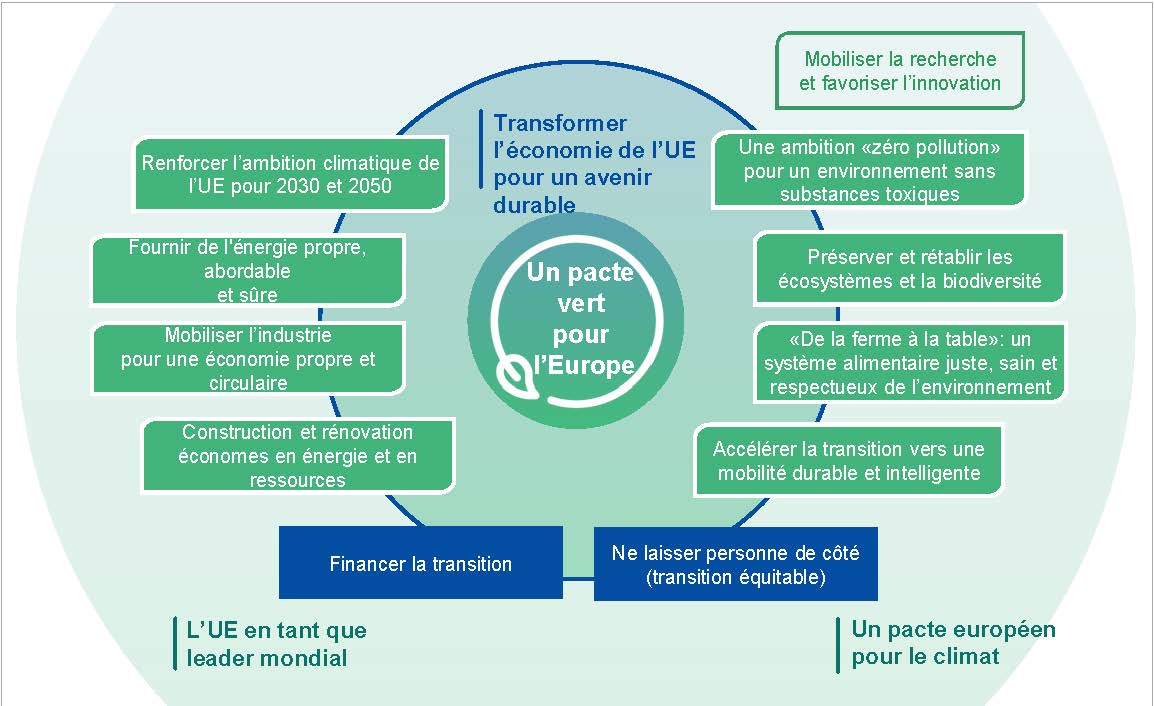

Pacte vert pour l'Europe

Feuille de route environnementale de la Commission europ├®enne, le Pacte vert est un ensemble de politiques visant ├Ā transformer de nombreux secteurs de la soci├®t├®, pacte dont la principale ambition est que lŌĆÖUnion europ├®enne atteigne la neutralit├® climatique en 2050.

Suite ├Ā la d├®claration, en novembre 2019, de lŌĆÖurgence climatique par le Parlement europ├®en, la Commission a d├®voil├® une feuille de route, le Pacte vert, afin de respecter lŌĆÖobjectif de limiter le r├®chauffement climatique ├Ā 1,5┬░C et de faire baisser significativement les ├®missions de gaz ├Ā effet de serre. Ainsi, lŌĆÖambition pour lŌĆÖEurope est dŌĆÖatteindre la neutralit├® climatique ├Ā lŌĆÖhorizon 2050.

Ce Pacte vert repose principalement sur la loi europ├®enne sur le climat, adopt├®e en juin 2021, qui rend juridiquement contraignant lŌĆÖobjectif interm├®diaire de r├®duction des ├®missions de gaz ├Ā effet de serre de 55 % dŌĆÖici ├Ā 2030 et celui de neutralit├® climatique dŌĆÖici ├Ā 2050. Ce pacte se veut ambitieux face ├Ā un d├®fi plan├®taire et complexe :

┬½ Toutes les actions et politiques de lŌĆÖUE devront contribuer ├Ā atteindre les objectifs du pacte vert pour lŌĆÖEurope. Les d├®fis sont complexes et interd├®pendants. Les mesures ├Ā prendre doivent ├¬tre audacieuses et compl├©tes et chercher ├Ā optimiser les b├®n├®fices pour la sant├®, la qualit├® de la vie, la r├®silience et la comp├®titivit├® ┬╗.

En juillet 2021, la Commission a pr├®sent├® un ensemble de mesures ┬½ Fit for 55 ┬╗ pour atteindre cette neutralit├® climatique : taxe carbone aux fronti├©res de lŌĆÖUE, fin des voitures thermiques pour 2035, fin des quotas de carbone gratuits pour lŌĆÖaviation et augmentation de la part des carburants durables, doublement de la part des ├®nergies renouvelables, cr├®ation dŌĆÖun fonds social pour le climat, etc. Afin de sŌĆÖassurer de la mise en place du Pacte vert dans les diff├®rents ├ētats membres, la loi europ├®enne sur le climat pr├®voit un syst├©me dŌĆÖ├®valuation tous les 5 ans par la Commission afin de mesurer les efforts men├®s par les ├ētats membres en mati├©re dŌĆÖadaptation au changement climatique et de neutralit├® carbone.

Fonds pour une transition juste

Avec la transition ├®cologique, certains secteurs industriels vont ├¬tre amen├®s ├Ā dispara├«tre, ce qui pose des probl├©mes ├®conomiques et sociaux dans de nombreux territoires europ├®ens, notamment les r├®gions ├Ā forte intensit├® de carbone, fortement d├®pendante des ├®nergies fossiles. Afin de limiter les cons├®quences sociales, le Fonds pour une transition juste, doit permettre de soutenir via des subventions les secteurs en d├®clin ou qui sont appel├®s ├Ā se transformer avec la transition ├®cologique.

En savoir +

Le pacte vert pour lŌĆÖEurope - Notre ambition: ├¬tre le premier continent neutre pour le climat

Le Fonds pour une transition juste (FTJ)

Aussi sur PF2S

Plan national sant├® environnement 4 : ┬½ un environnement, une sant├® ┬╗

Canicules en Europe : mortalit├® et strat├®gies d'adaptation

NATIONAL

Le Pacte des solidarit├®s

Le 18 septembre dernier, la Premi├©re ministre, ├ēlisabeth Borne, a pr├®sent├® le nouveau plan du Gouvernement pour lutter contre la pauvret├®. Ce Pacte des solidarit├®s, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, a ├®t├® ├®labor├® en concertation avec lŌĆÖensemble des acteurs du domaine, afin de poursuivre et dŌĆÖapprofondir la dynamique de pr├®vention et de lutte contre la pauvret├® initi├®e avec la strat├®gie de lutte contre la pauvret├® 2018-2022.

Si le mod├©le social fran├¦ais est dans lŌĆÖensemble performant, trois faiblesses persistent : la forte reproduction de la pauvret├® entre g├®n├®rations, la difficult├® ├Ā sortir de la pauvret├® rapidement et le non-recours persistant aux droits. Partant de ce constat, le Gouvernement propose dans ce Pacte 25 mesures pour lutter contre la pauvret├®, r├®unies en quatre orientations principales :

ŌĆó Pr├®venir la pauvret├® et lutter contre les in├®galit├®s d├©s lŌĆÖenfance

Dans la logique de la Garantie europ├®enne pour lŌĆÖenfance, il sŌĆÖagit de poursuivre et dŌĆÖamplifier les politiques men├®es depuis 2018, en sŌĆÖassurant que le d├®ploiement du service public de la petite enfance b├®n├®ficie ├Ā tous et en agissant aux ├óges cl├®s pour pr├®venir les ruptures. Les mesures comprennent 200 000 nouvelles places dŌĆÖaccueil dans le service public de la petite enfance, le d├®veloppement dŌĆÖun maillage territorial en structures de soutien ├Ā la parentalit├® ou encore un objectif de 100 % de scolarisation effective pour les enfants mal log├®s.

ŌĆó Amplifier la politique dŌĆÖacc├©s ├Ā lŌĆÖemploi pour tous

Pour lutter contre la pauvret├®, il est essentiel de favoriser lŌĆÖinsertion socioprofessionnelles des publics pr├®caires. En lien avec France travail, dont lŌĆÖobjectif est le plein emploi dŌĆÖici 2027, il sŌĆÖagit notamment dŌĆÖam├®liorer lŌĆÖaccompagnement vers lŌĆÖemploi via des dispositifs tels que le CEJ (Contrat dŌĆÖEngagement Jeune) pour les jeunes en rupture, mais aussi de lever les freins sociaux ├Ā lŌĆÖacc├©s ├Ā lŌĆÖemploi (garde dŌĆÖenfant, accompagnement vers le logement, mobilit├®...).

ŌĆó Lutter contre la grande exclusion gr├óce ├Ā lŌĆÖacc├©s aux droits

En compl├®ment du dispositif Solidarit├® ├Ā la source, qui doit permettre de simplifier lŌĆÖacc├©s et le maintien des droits, de renforcer la d├®tection du non-recours et dŌĆÖorganiser des campagnes dŌĆÖaller-vers, lŌĆÖobjectif est de d├®ployer massivement les d├®marches dŌĆÖaller-vers et les accueils sociaux pour lutter contre le non-recours, et de renforcer le dispositif du Logement dŌĆÖabord pour pr├®venir les expulsions.

ŌĆó Construire une transition ├®cologique solidaire

En coordination avec lŌĆÖobjectif de justice sociale de la planification ├®cologique, le Pacte comprend des mesures permettant dŌĆÖassurer des solutions adapt├®es aux probl├®matiques des plus modestes face ├Ā la transition ├®cologique et ├Ā la hausse de leurs d├®penses contraintes.

┬½ Ce Pacte, cŌĆÖest ┼ōuvrer pour lŌĆÖ├®galit├® des chances et lutter contre les d├®terminismes, qui peuvent tracer, d├©s lŌĆÖenfance, des trajectoires de vie et condamner les r├¬ves et les talents de certains de nos concitoyens. ┬╗

├ēlisabeth BORNE, Premi├©re ministre

En savoir +

Le Pacte des solidarit├®s - Organisation et d├®roulement de la concertation

Aussi sur PF2S

Strat├®gie de pr├®vention et de lutte contre la pauvret├®

Synth├©se de la journ├®e Alimentation, sant├® & pr├®carit├®

Sous-cat├®gories

27-05-2025 | Actualit├®s

En partenariat avec la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France, le groupe de travail sant├® & social de G├®o2France vous invite...

Lire la suite05-11-2024 | Social

EUROPE Le fonds social europ├®en Cr├®e en 1957, le fonds social europ├®en avait pour but initial dŌĆÖaider ├Ā la...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

NATIONAL Faire Alliance pour am├®liorer la sant├® des plus jeunes Dans le cadre de lŌĆÖexp├®rimentation Faire Alliance pour am├®liorer...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Corpulence, activit├® physique et s├®dentarit├® en Hauts-de-France : les enseignements des Barom├©tres Sant├® Les...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Journ├®e de la Plateforme ┬½ Sport et sant├® : promouvoir l'activit├® physique pour tous...

Lire la suite

Plateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 26 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France octobre 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Webinaire sur la fragilit├®...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 25 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France ao├╗t 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Au travail en bonne...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

La synth├©se de la journ├®e annuelle de la PF2S 2024 Sport & sant├® Promouvoir l'activit├® physique pour tous et...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 24 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France d'octobre 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Cartographie des services num├®riques r├®gionaux...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 23 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de juillet 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Forte progression de la...

Lire la suite