R├ēGION

Sciences Po Lille et la R├®gion Hauts-de-France engag├®s pour une soci├®t├® plus inclusive

Depuis 2019, Sciences Po Lille et la R├®gion Hauts-de-France (direction de la Sant├®) sont partenaires pour une soci├®t├® plus inclusive au service du bien commun. En effet, sur la base dŌĆÖune convention dŌĆÖaction, les deux entit├®s se sont investies avec force dans le domaine de la sant├® mentale des publics ├®tudiants et apprentis. Le choix de la probl├®matique sŌĆÖest impos├® face au constat de la hausse constante du nombre de jeunes adultes en formation pr├®sentant des troubles cognitifs et psychiques, dans leur diversit├®, avec des cons├®quences importantes (souffrance dans les ├®tudes ou en apprentissage, d├®crochage scolaire, limitation de lŌĆÖ├®panouissement de talents pr├®cieux). Or, les solutions structurelles ├Ā apporter pour relever le d├®fi dŌĆÖune meilleure inclusion universelle de ces profils sont encore trop peu connues et d├®ploy├®es de mani├©re satisfaisante. Ainsi, le but du partenariat nou├® est de r├®pondre ├Ā cette situation, qui loin dŌĆÖ├¬tre une contrainte, est au contraire une formidable opportunit├® de levier dŌĆÖinnovation p├®dagogique au b├®n├®fice de toutes et de tous. LŌĆÖambition est aussi de rassembler et de faire dialoguer les personnes engag├®es dans un m├¬me objectif de progr├©s sur un enjeu soci├®tal majeur.

Ce partenariat compte d├®j├Ā des r├®alisations notables, au-del├Ā de ses effets dŌĆÖentrainement et dŌĆÖimpact aupr├©s dŌĆÖautres acteurs. Parmi elles, peut ├¬tre cit├® : la cr├®ation dŌĆÖun programme Inclusion ├Ā Sciences Po Lille, qui est devenu une r├®f├®rence en mati├©re dŌĆÖexpertise sur le sujet, avec notamment la mise en place dŌĆÖun dispositif dŌĆÖaccompagnement et de soutien p├®dagogique individuel des publics ├®tudiants porteurs de troubles cognitifs et psychiques ; lŌĆÖexp├®rimentation dŌĆÖoutils de sensibilisation, de pr├®vention (d├®crochage scolaire, conduites ├Ā risques) et de rem├®diation ; le d├®veloppement dŌĆÖune m├®thode originale dŌĆÖ├®coute musicale active (outil dŌĆÖautor├®gulation ├®motionnelle et cognitive) ; la conception et le d├®ploiement de divers formats de modules de sensibilisation et de formation ├Ā destination des personnels enseignants et de scolarit├® des ├®tablissements, mais aussi dŌĆÖautres professionnels (m├®dico-sociaux, socio-├®ducatifs) et des entreprises (insertion professionnelle adapt├®e).

La diffusion de ses r├®alisations est ├®galement un volet ├Ā part enti├©re du travail effectu├® par Sciences Po Lille, avec le soutien de la R├®gion Hauts-de-France.

David Delfolie, enseignant-chercheur ├Ā Science Po Lille et charg├® de mission Inclusion

Journ├®e th├®matique du 31 mai 2022

Le mardi 31 mai 2022, Sciences Po Lille et la R├®gion Hauts-de-France ont organis├®, dans le cadre de leur partenariat, une journ├®e th├®matique intitul├®e ┬½ Troubles cognitifs et formation : vers une meilleure inclusion universelle (enseignement sup├®rieur et apprentissage) ┬╗. Plac├®e sous le patronage dŌĆÖAlain Bouhours, chef du d├®partement R├®ussite et ├®galit├® des chances du minist├©re de lŌĆÖEnseignement sup├®rieur, de la Recherche et de lŌĆÖInnovation (MESRI), elle a ├®t├® ouverte par Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille, Anne Pinon, vice-pr├®sidente de la R├®gion Hauts-de-France en charge de la sant├® et des formations sanitaires et sociales, et Emmanuelle Jourdan-Chartier, vice-pr├®sidente de lŌĆÖUniversit├® de Lille, en charge de la vie ├®tudiante et de campus. La matin├®e a ├®t├® principalement consacr├®e ├Ā la pr├®sentation des outils de sensibilisation et dŌĆÖintervention d├®velopp├®e par Sciences Po Lille, avec le soutien de la R├®gion Hauts-de-France. LŌĆÖapr├©s-midi, sŌĆÖest poursuivie par une table ronde d├®di├®e aux solutions dŌĆÖinnovation p├®dagogique et dŌĆÖaccompagnement, et une conf├®rence sur le trouble d├®ficit de lŌĆÖattention avec ou sans hyperactivit├® (TDA/H).

En savoir +

Troubles cognitifs et formation : quelles solutions ?

Inclusion universelle : manager et accompagner le handicap

Aussi sur PF2S

Desmha : handicap et universit├®

Deux circulaires pour inclure ├Ā l'├®cole

FOCUS

Les seniors

L'habilitation familiale

En cas de maladie, handicap ou accident, les facult├®s dŌĆÖune personne peuvent ├¬tre alt├®r├®es et la rendre incapable de d├®fendre ses int├®r├¬ts. Outre les mesures classiques comme la tutelle ou la curatelle, le juge des tutelles peut d├®cider de mettre en place une habilitation familiale, mesure de protection juridique de plus en plus pl├®biscit├®e, qui favorise la proximit├® familiale.

LŌĆÖhabilitation familiale permet ├Ā la personne habilit├®e par le juge dŌĆÖassister ou de repr├®senter ce proche prot├®g├® afin dŌĆÖassurer la sauvegarde de ses int├®r├¬ts. Cette repr├®sentation peut ├¬tre g├®n├®rale (ensemble des actes dŌĆÖadministration et de disposition des biens) ou partielle. LŌĆÖhabilitation, qui ne peut ├¬tre d├®livr├®e que si le contexte familial ne pr├®sente aucun conflit, est confi├®e ├Ā un membre de la famille d├®sign├® par le juge : ascendant (parent, grand-parent), descendant (enfant, petit-enfant), fr├©re ou s┼ōur, ├®poux, concubin ou partenaire de Pacs.

LŌĆÖhabilitation doit faire lŌĆÖobjet dŌĆÖune demande aupr├©s dŌĆÖun juge, accompagn├®e dŌĆÖun certificat m├®dical circonstanci├®. Contrairement aux mesures de protections judiciaires comme la tutelle, une fois lŌĆÖhabilitation d├®livr├®e, il nŌĆÖy a plus de contr├┤le par le juge. En cas dŌĆÖhabilitation g├®n├®rale, la dur├®e est de 10 ans maximum (20 ans si une am├®lioration de lŌĆÖ├®tat de sant├® du proche prot├®g├® nŌĆÖest pas envisageable).

En savoir +

Protection juridique des majeurs, le site d'information du CREAI Hauts-de-France

Informations sur l'habilitation familiale

Aussi sur PF2S

Garantir la capacit├® civile et politique des personnes en situation de vuln├®rabilit├®

FOCUS

Les seniors

Les seniors, principaux utilisateurs des services ├Ā la personne

Les services ├Ā la personne (SAP) incluent les services d├®di├®s ├Ā lŌĆÖassistance aux personnes ├óg├®es ou en situation de handicap, les services aux familles (par exemple les gardes dŌĆÖenfants) et lŌĆÖaide ├Ā la vie quotidienne (aide au m├®nage, jardinage, etc.). Le recours aux SAP sŌĆÖaccro├«t depuis de nombreuses ann├®es, notamment du fait du vieillissement de la population et des politiques publiques (cr├®dits dŌĆÖimp├┤ts, aides ├Ā la prise en charge de la d├®pendance).

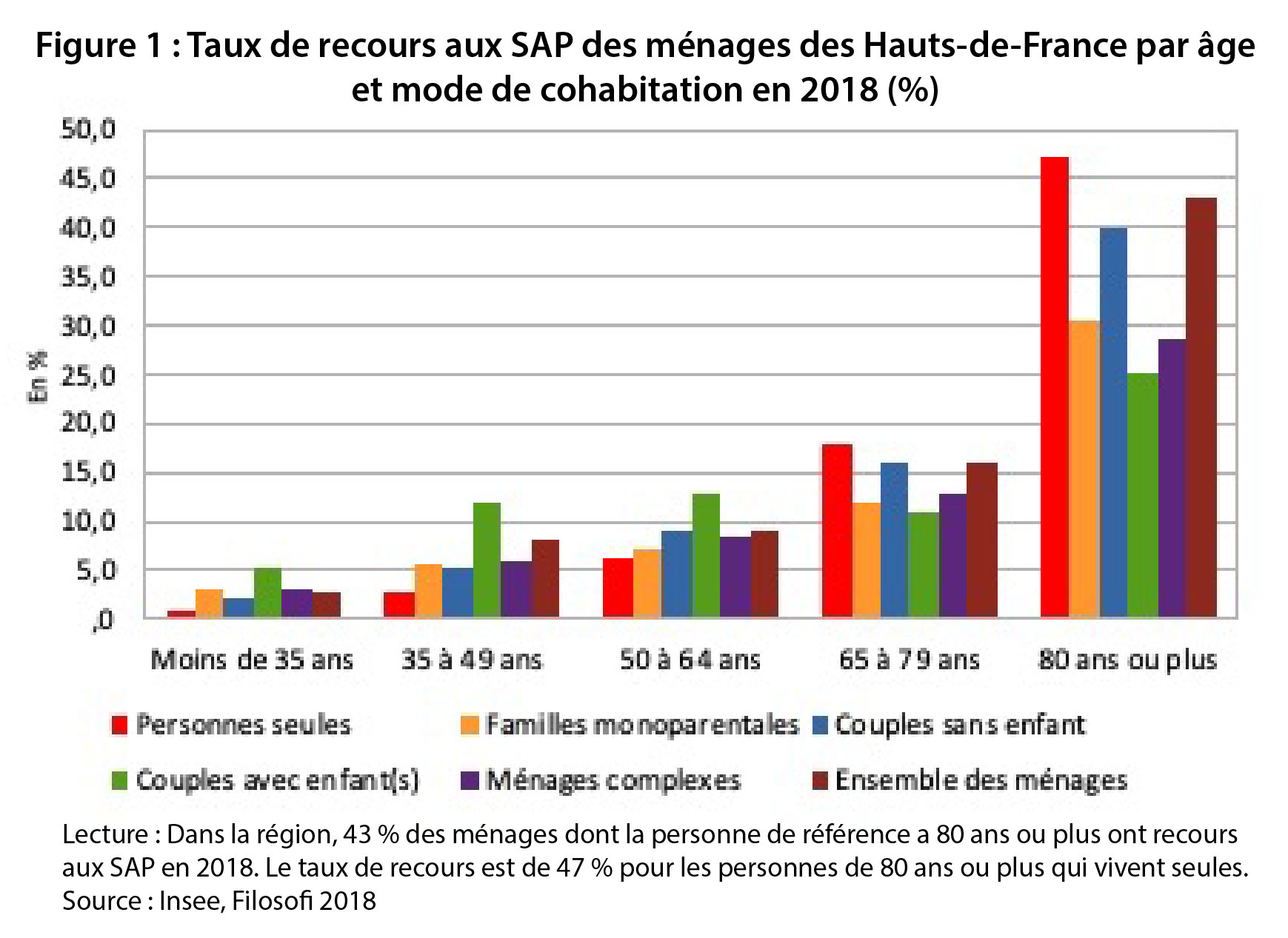

En 2018, 12,3 % des m├®nages des Hauts-de-France ont recours aux services ├Ā la personne, soit 308 000 m├®nages. Le niveau de vie, lŌĆÖ├óge et la structure familiale des m├®nages influent fortement sur le recours aux SAP.

Les personnes ├óg├®es sont nombreuses ├Ā avoir besoin dŌĆÖaide dans leur vie quotidienne, notamment lorsque leur ├®tat de sant├® se d├®grade. Ainsi, dans la r├®gion, 43 % des m├®nages dont la personne de r├®f├®rence a 80 ans ou plus les utilisent, contre 3 % pour les moins de 35 ans (figure 1). Les m├®nages seniors ŌĆō dont la personne de r├®f├®rence a 65 ans ou plus ŌĆō repr├®sentent 58 % des m├®nages utilisateurs contre 29 % des m├®nages fiscaux.

Parmi les m├®nages jeunes, ce sont les couples avec enfant(s) qui ont le plus recours aux SAP. ├Ć lŌĆÖinverse, chez les m├®nages seniors, les plus utilisateurs sont ceux vivant seuls. En effet, les m├®nages seniors vivant en couple recourent moins aux SAP, ceux-ci ├®tant moins ├óg├®s et les conjoints pouvant sŌĆÖentraider en cas de d├®pendance de lŌĆÖun dŌĆÖeux. De m├¬me, la pr├®sence dŌĆÖenfants vivant sous le m├¬me toit diminue le taux de recours des m├®nages seniors.

Les besoins en aide aux seniors d├®pendants devraient fortement augmenter dŌĆÖici 2050

DŌĆÖici 2050, sous des hypoth├©ses de prolongements d├®mographiques et de maintien des politiques publiques, il y aurait 109 000 m├®nages utilisateurs de SAP de plus quŌĆÖen 2018 dans les Hauts-de-France. Cette hausse de 35 % sŌĆÖexplique par lŌĆÖarriv├®e aux grands ├óges de la g├®n├®ration du baby-boom et par lŌĆÖaugmentation de lŌĆÖesp├®rance de vie. En 2050, 7 m├®nages utilisateurs de SAP sur 10 seraient des m├®nages seniors.

Le nombre de salari├®s des SAP dans les Hauts-de-France passerait de 101 000 en 2018 ├Ā 163 000 en 2050, soit une hausse de 62 %. ├Ć ces besoins dŌĆÖemplois suppl├®mentaires sŌĆÖajouteront de nombreux d├®parts ├Ā la retraite des salari├®s des SAP dans les prochaines ann├®es. Les enjeux de recrutement et de formation de ce secteur seront ainsi ├®lev├®s, alors quŌĆÖil souffre actuellement dŌĆÖune faible attractivit├® du fait des conditions dŌĆÖemploi et du niveau des salaires.

Sol├©ne Hilary, Annie Moineau et Laurence Pen, Insee

En savoir +

Le recours aux services ├Ā la personne augmenterait fortement dŌĆÖici 2050

Pr├©s de 110 000 seniors d├®pendants en plus dŌĆÖici 2050

LŌĆÖaccompagnement des seniors d├®pendants : 9 300 emplois ├Ā cr├®er dŌĆÖici 2030

Aussi sur PF2S

LŌĆÖautonomie, la cinqui├©me branche de la S├®curit├® sociale, en passe de devenir r├®alit├®

H├®bergement des personnes ├óg├®es en Hauts-de-France

FOCUS

Les seniors

La participation des a├«n├®s ├Ā l'action publique territoriale, la "Communaut├® Amie des Ain├®s" du Pays de Mormal

Depuis 15 ans, lŌĆÖOrganisation mondiale de la sant├® soutient la d├®marche des ┬½ villes amies des a├«n├®s ┬╗ qui pr├┤ne le vieillissement actif et se veut globale (8 domaines dŌĆÖactions dont la communication, lŌĆÖhabitat, la sant├®...). D├®clin├®e localement, cette d├®marche sŌĆÖappuie sur la mobilisation dŌĆÖacteurs, parmi lesquels les a├«n├®s, ├Ā travers leur participation ├Ā son diagnostic initial, son plan dŌĆÖactions, mais aussi ├Ā son pilotage, sa mise en ┼ōuvre, son ├®valuation...

Entre 2019 et 2021, nous avons men├® une recherche-intervention sociologique sur un territoire original pour ce type de d├®marches car ├Ā la fois rural et intercommunal. Il sŌĆÖagit de la Communaut├® de Communes du Pays de Mormal, situ├®e dans le Nord. LŌĆÖobjectif de cette recherche ├®tait double. DŌĆÖabord, il sŌĆÖagissait, avec une quinzaine dŌĆÖa├«n├®s engag├®s ├Ā des titres divers dans cette d├®marche, dŌĆÖanalyser les ressorts, r├®ussites et difficult├®s de cette participation. Ensuite, il consistait ├Ā comprendre comment une telle d├®marche participative ├®tait per├¦ue par dŌĆÖautres acteurs du territoire (des ├®lus et des professionnels engag├®s dans la d├®marche, mais aussi des a├«n├®s non engag├®s dans celle-ci).

Plusieurs constats sont ├Ā pointer. Premi├©rement, la diversit├® des espaces de participation permet des engagements vari├®s et leur d├®veloppement progressif. Deuxi├©mement, la participation prend sens gr├óce ├Ā lŌĆÖautonomie relative des a├«n├®s (qui vont jusquŌĆÖ├Ā cr├®er de nouveaux espaces de participation) qui ont dans le m├¬me temps conscience des liens dŌĆÖinterd├®pendance avec les autres acteurs. Troisi├©mement, les a├«n├®s ext├®rieurs ├Ā la d├®marche le sont, soit par indiff├®rence, soit par une distance : ├Ā lŌĆÖ├®gard de sa focale ┬½ vieillissement ┬╗, de son portage institutionnel et/ou de son p├®rim├©tre intercommunal. Enfin, il appara├«t que cette d├®marche est ├®volutive et plastique, ├Ā tel point que les trois sources de distance peuvent sŌĆÖatt├®nuer selon les actions ou projets, ce qui autorise des entr├®es et appropriations diverses.

Hugo Bertillot et Damien Vanneste

Sociologues, enseignants-chercheurs, HAD├®PaS

(Ethics - Universit├® catholique de Lille)

En savoir +

Bertillot, H. et Vanneste, D. (2022), LŌĆÖinclusion comme exp├®rimentation : la Communaut├® Amie des A├«n├®s du pays de Mormal, G├®rontologie et soci├®t├®, vol. 44, n┬░167, p. 59-77 (├Ā para├«tre)

Aussi sur PF2S

Grand ├óge et Autonomie : Forum r├®gional

Lancement de la strat├®gie de pr├®vention et de lutte contre la pauvret├® en Hauts-de-France

FOCUS

Les seniors

Les seniors : de qui parle-t-on ?

Le terme ┬½ senior ┬╗ recouvre bien des r├®alit├®s : du jeune pr├®-retrait├® de 60 ans toujours pr├®sent dans le monde du travail au nonag├®naire d├®pendant r├®sidant en ├®tablissement dŌĆÖh├®bergement adapt├®, en passant par le septuag├®naire vivant chez lui encore actif tout en ayant recours ├Ā des services dŌĆÖaide ├Ā la personne, les seniors sont loin dŌĆÖ├¬tre un groupe homog├©ne.

Alors comment d├®finir un senior ? Pour lŌĆÖOMS, la diversit├® des personnes ├óg├®es est la premi├©re probl├®matique ├Ā prendre en compte lorsque lŌĆÖon souhaite d├®velopper des politiques de sant├® publique adapt├®es : ┬½ Un d├®fi majeur provient de la diversit├® absolue des ├®tats de sant├® et des niveaux fonctionnels des personnes ├óg├®es. Ceux-ci refl├©tent les changements physiologiques subtils qui se produisent au fil du temps, mais ne sont que vaguement associ├®s ├Ā lŌĆÖ├óge chronologique* ┬╗.

Ainsi lŌĆÖOMS se r├®f├©re ├Ā la population ├óg├®e en prenant en compte les personnes de 60 ans et plus. Eurostat et lŌĆÖInsee placent plut├┤t la barre dŌĆÖ├óge ├Ā 65 ans et plus. Le conseil national des professionnels de g├®riatrie note que la plupart des patients concern├®s par cette sp├®cialit├® m├®dicale ont 65 ans et plus, mais que la majorit├® des d├®fis m├®dicaux concernent les 80 ans et plus. Par ailleurs lŌĆÖ├óge de d├®part ├Ā la retraite demeure un marqueur social important en la mati├©re. Objectivement, il nŌĆÖexiste pas de personne ├óg├®e ┬½ type ┬╗ et la mani├©re de d├®finir un senior varie selon les ├®poques, les interlocuteurs ou encore les besoins (sociaux ou m├®dicaux).

* Organisation mondiale de la sant├®. Rapport mondial sur le vieillissement et la sant├®. Gen├©ve : OMS, 2016 : 296 p. Disponible en ligne ici.

En savoir +

Rapport mondial de l'OMS sur le vieillissement et la sant├®

Aussi sur PF2S

Les seniors en Hauts-de-France

Barom├©tre sant├® 2010 : les seniors et la sant├®

Sous-cat├®gories

27-05-2025 | Actualit├®s

En partenariat avec la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France, le groupe de travail sant├® & social de G├®o2France vous invite...

Lire la suite05-11-2024 | Social

EUROPE Le fonds social europ├®en Cr├®e en 1957, le fonds social europ├®en avait pour but initial dŌĆÖaider ├Ā la...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

NATIONAL Faire Alliance pour am├®liorer la sant├® des plus jeunes Dans le cadre de lŌĆÖexp├®rimentation Faire Alliance pour am├®liorer...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Corpulence, activit├® physique et s├®dentarit├® en Hauts-de-France : les enseignements des Barom├©tres Sant├® Les...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Journ├®e de la Plateforme ┬½ Sport et sant├® : promouvoir l'activit├® physique pour tous...

Lire la suite

Plateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 26 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France octobre 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Webinaire sur la fragilit├®...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 25 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France ao├╗t 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Au travail en bonne...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

La synth├©se de la journ├®e annuelle de la PF2S 2024 Sport & sant├® Promouvoir l'activit├® physique pour tous et...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 24 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France d'octobre 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Cartographie des services num├®riques r├®gionaux...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 23 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de juillet 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Forte progression de la...

Lire la suite