Reportée en janvier 2020 suite aux mouvements sociaux de décembre, la Journée de la Plateforme sur la participation citoyenne a tenu toutes ses promesses.

Reportée en janvier 2020 suite aux mouvements sociaux de décembre, la Journée de la Plateforme sur la participation citoyenne a tenu toutes ses promesses.

Accueillis dans les locaux de l’université d’Artois à Arras, une centaine de participants a assisté aux présentations et débats autour de la participation citoyenne à la construction de politiques publiques.

La participation comme légitimation de la démocratie élective

En introduction, Myriam Bachir (université d’Amiens) rappelle qu’impliquer davantage les usagers dans le processus décisionnel est une question qui surgit

Co-élaborer les projets avec ceux à qui ils s'adressent

Une telle expérience de co-construction est menée par l’institut catholique de Lille sur la recherche inclusive. Hadépas permet ainsi à des personnes en situation de handicap de montrer que leur expertise d’usage est une forme de savoir dont pourrait bénéficier les politiques publiques. Le croisement entre cette expertise celle des universitaires a permis la co-constrution et la co-animation d’un module de formation sur le handicap pour des étudiants de licence.

Les première et troisième tables rondes de la journée abordaient de manières complémentaires des exemples de participation citoyenne à la construction de projet impactant leur environnement proche : projet UTPAS à Bailleul-Merville, mobilité dans les territoires ruraux ou observation sociale par le département du Nord, démarche Living Lab avec l’institut catholique de Lille, transport en bus dans la communauté urbaine de Dunkerque ou le déploiement d’Amiens for Youth à Amiens. L’hypothèse sur laquelle se basent ces expériences est que les citoyens savent trouver outils et ressources pour apporter de la valeur ajoutée à de nouveaux produits, à de nouveaux services, à de nouvelles organisations. C’est aussi, qu’au delà des aspects réglementaires comme les enquêtes d’utilité publique, aller chercher la parole des citoyens dans leur lieu de vie permet de co-élaborer avec eux des réponses adaptées à chaque situation locale.

Les usagers acteurs actifs du recueil des données

En conclusion, Rodolphe Dumoulin, commissaire à la lutte contre la pauvreté, s’est montré intéressé par ces expériences de co-construction qui rejoignent les ateliers citoyens mis en œuvre par la refonte du Conseil national de lutte contre les exclusions.

Élaborée au terme d’un processus de concertation, la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 s’implante dans trente départements pilotes, dont quatre en Hauts-de-France.

Élaborée au terme d’un processus de concertation, la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 s’implante dans trente départements pilotes, dont quatre en Hauts-de-France.

La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance a été présentée à Marc-en-Baroeul le 14 octobre 2019 par Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de la protection de l’enfance. Elle est partie prenante d’un dispositif plus large qui regroupe une dizaine de politiques publiques portées par différents ministères : Santé, Jeunesse et Sports, Cohésion sociale, Éducation nationale...

Quatre engagements structurent cette stratégie

Les quatre engagements sont déclinés en quelque quatre-vingt mesures.

• agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles ;

• sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures ;

• donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs droits ;

• préparer leur avenir et sécuriser leur vie d’adulte.

Au cœur de l’action sociale et de la protection de l’enfance, les départements furent encouragés début novembre à se porter volontaires pour contractualiser avec l’État la mise en place des mesures de la Stratégie nationale.

Aisne, Nord, Pas-de-Calais et Somme, départements pilotes

Sur les soixante-deux candidatures, trente départements ont été sélectionnés, dont quatre en Hauts-de-France : Aisne, Nord, Pas-de-Calais et Somme.

Les critères de sélection pour les départements étaient d’avoir mené une analyse précise des besoins des enfants et des familles du territoire ; d’avoir l’ambition claire d’amorcer ou d’accélérer le virage de la prévention en protection de l’enfance ; d’être dans une démarche volontariste pour améliorer les conditions de prise en charge des enfants assortie d’objectifs précis, notamment chez des départements faisant face à un certain nombre de difficultés.

Pour le secrétariat d’État, de vouloir s’investir et innover dans des départements qui font face à une démographie en hausse par exemple et de rechercher un équilibre géographique entre les territoires urbains et ruraux, incluant les outremers ainsi que les départements présentant des particularités géographiques tels que l’insularité.

Les contrats tripartites seront signés par les préfets de département, les directeurs généraux d’ARS et les présidents des conseils départementaux au cours de premier semestre 2020.

En savoir +

Département de la Somme (mars 2020)

Contractualisation stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance (février 2020)

Département de l'Aisne (février 2020)

Un nouveau pacte pour l'enfance (octobre 2019)

Département du Nord (octobre 2019)

Lancement sur la concertation sur l'enfance protégée (mars 2019)

La Coopérative de conseil et accompagnement des transitions (Copas) a mené en 2019 pour la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) Hauts-de-France une étude sur les conditions d’un engagement des centres sociaux en matière de logement et de lutte contre l’illectronisme. L’étude a été structurée autour d’une interrogation par questionnaire des 238 centres sociaux (38 % de réponses) et de deux monographies (Hem et Outreau).

Il s'agissait d’examiner les conditions d’un engagement des centres sociaux, au-delà de leur mission d’animation globale, en matière de logement et de lutte contre l’illectronisme autour des questions suivantes :

- accueil des demandes de ces publics;

- prise en charge de ces demandes et orientation des publics ;

- miss en place des actions, de projets, de dispositifs permettant de répondre à ces demandes ;

- légitimité, outillage, formation, pour s’engager dans cette voie et apporter des réponses pertinentes aux publics concernés.

Ni « opérateur du logement », ni « maison de services », les auteurs de l’étude insistent à la fois sur l’action de proximité dont sont porteurs les centres sociaux, et sur l’objectif d’éducation populaire pour et avec les populations. À ce titre, leur engagement, au-delà de leur mission générale, en ce qui concerne le logement et l’illectronisme ne pourrait être que limité tout en étant intégré dans le projet éducatif.

La question du logement se pose moins que celle de l’illectronisme. D’une manière générale, les centres sociaux ne sont pas perçus par les populations et les partenaires comme des interlocuteurs légitimes et les demandes en la matière sont rares. Au contraire de la lutte contre l’illectronisme, qui place les centres sociaux au cœur d’une mission d’inclusion numérique. Les demandes et sollicitations de la population sont nombreuses à partir de 30 ans. Une double difficulté émerge : celle des populations face à l’utilisation du numérique, celle des professionnels sans formation et assez démunis dans les réponses à apporter.

À l’occasion du trentième anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, un colloque le 17 janvier 2020 à Lille permettra d’étudier le rôle essentiel de la Convention dans la construction d’une société plus respectueuse des droits des enfants. Il donnera lieu à une étude de différentes thématiques par des universitaires et des professionnels qui font vivre les droits de l’enfant en France, en Europe et dans le monde.

À l’occasion du trentième anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, un colloque le 17 janvier 2020 à Lille permettra d’étudier le rôle essentiel de la Convention dans la construction d’une société plus respectueuse des droits des enfants. Il donnera lieu à une étude de différentes thématiques par des universitaires et des professionnels qui font vivre les droits de l’enfant en France, en Europe et dans le monde.

Une première partie portera qur l’évolution et l’amélioration de la protection des enfants par la Convention. Deux tables rondes aborderont successivement les enjeux de la protection institutionnelle de l’enfance et la façon dont la Convention a contribué à la rendre plus adaptée aux besoins des enfants et au respect de leurs droits, puis la question spécifique de la protection des mineurs non accompagnés et de la garantie de leurs droits par la mise en oeuvre du traité.

La seconde partie envisagera la promotion des enfants en tant qu’acteurs de la réalisation de leurs droits. Une première table ronde sera dédiée au droit de l’enfant de participer aux décisions qui le concernent (art. 12). Enfin, la deuxième table ronde examinera la façon dont les États, grâce à l’éducation inclusive, peuvent remplir l’obligation qui leur est faite de « favoriser l’épanouissement de la personnalité de

l’enfant » et de le « préparer [...] à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre » (art. 29).

Ce colloque est rganisé par la Chaire « Enfance et familles », le Centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit de la Faculté de droit de l’Université Catholique de Lille et le Bureau International Catholique de l’Enfance.

La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 est, à ce jour, le traité international de protection des droits de l’Homme le plus ratifié.

En savoir +

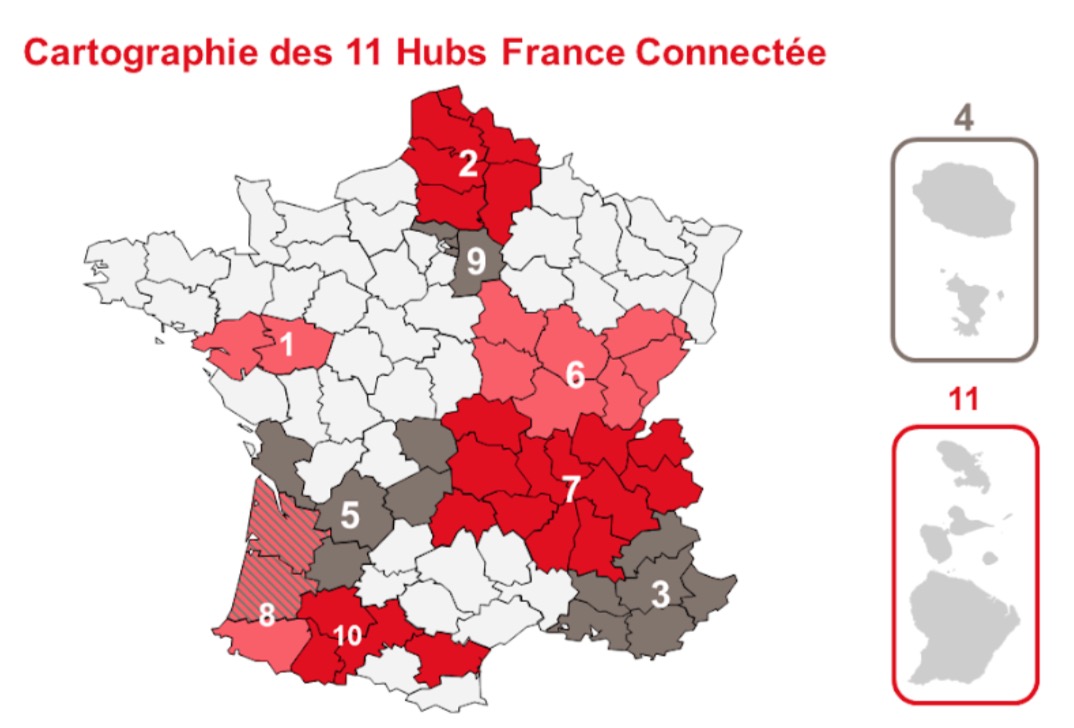

Le premier Hub territorial pour un numérique inclusif en région Hauts-de-France a été inauguré en juin 2019 et officiellement ouvert en septembre 2019. Il fait partie des onze lauréats de l’appel à projets « Hub territoriaux pour un numérique inclusif » lancé par la Banque des Territoires en septembre 2018.

Porté par la région et le aboratoire pour l’innovation et investissement social dans l’économie sociale et solidaire (SIILAB, DRJSCS), le Hub territorial pour un numérique inclusif a pour objectifs de réduire les inégalités numériques, de lutter contre le non-recours aux droits et de prévenir les situations d’exclusion. En France plus de 15 % de la population est en situation de fragilité face à la transition numérique. Le Hub s’inscrit pleinement dans les priorités de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

Les Hubs territoriaux pour un numérique inclusif ont quatre missions :

• recenser, articuler et coordonner les acteurs de la médiation numérique pour faire converger les projets vers des priorités territoriales définies avec les collectivités ;

• lever des fonds et aider à mobiliser toutes les sources de financement (notamment européennes) en montant des projets à plus grande échelle ;

• mutualiser et apporter de la valeur aux acteurs de terrain en créant des centres de services partagés (mutualisation de parcours de formations pour les aidants, partage d’outils et de ressources humaines...) ;

• évaluer l’efficacité des services rendus sur le territoire et en informer les collectivités et les instances de pilotage au niveau national.

En lien étroit avec la mission société numérique, leurs objectifs sont de :

• favoriser l’émergence de structures ou renforcer celles existantes pour en faire des structures intermédiaires, les hubs devant organiser un réseau territorial d’acteurs, les coordonner et les animer en misant sur des effets d’échelle ;

• veiller au bon maillage de l’offre de médiation sur le territoire, en lien avec le maillage des lieux de service public, pour un accompagnement des usagers au plus proche de leurs besoins. Il s’agit aussi de avoriser l’arrivée d’offres si le besoin s’en faisait sentir et que le territoire n’était pas couvert, ainsi que de participer ainsi à la cartographie déjà existante (http://bit.ly/cartonumhdf) des acteurs présents au niveau local ;

• donner de nouveaux moyens d’action aux acteurs opérationnels territoriaux présents dans la zone de couverture des hubs grâce à un appui en ingénierie (juridique, fiscale, financière, montage de dossiers européens, etc.) mais également en aidant à la rationalisation de l’effort financier.

• soutenir ainsi la structuration des acteurs pour maximiser la diffusion du Pass numérique France Connectée.

Au-delà , le hub devrait permettre la mutualisation de coûts et de ressources au service du développement des opérateurs ainsi que de coordonner des actions sur des sujets nouveaux ou complexes de manière à mutualiser les effets.Grâce à un appui en ingénierie (juridique, fiscale, financière, montage de dossiers européens, etc.), il donnera de nouveau de nouveaux moyens d’agir aux acteurs opérationnels, relayés par un programme de formation, de conférences, de temps contributifs réguliers ouverts à tous les acteurs de la médiation numérique et répartis sur le territoire régional

Le Hub est le résultat de la mobilisation des acteurs institutionnels des cinq départements, des entreprises et des intercommunalités autour du projet. Il regroupe déjà une centaine de partenaires publics, sociaux et d’associations de médiation numérique, principaux bénéficiaires des services proposés par le Hub.

Financé par la Banque des territoires, à hauteur de 400 000 € pour soutenir et consolider les actions à mener par le Hub c’est-à -dire fédérer, organiser, structurer, former, multiplier et animer les réseaux de médiation numérique. Le Hub a été officiellement ouvert en septembre dernier.

En savoir +

Le site internet du Hub Hauts-de-France

Appel à manifestation d'intérêt : Fabriques de territoire & fabriques numérique de territoire

(De g. à d. ) Hakim Elazouzi, délégué au conseil régional Hauts-de-France, Gaëlle Velay, directrice régionale Hauts-de-France de la Banque des Territoires, Emilie Mamcarz, directrice adjointe à la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et Emmanuel Vandamme, président de Pop.

Sous-catégories

27-05-2025 | Actualités

En partenariat avec la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France, le groupe de travail santé & social de Géo2France vous invite...

Lire la suite05-11-2024 | Social

EUROPE Le fonds social européen Crée en 1957, le fonds social européen avait pour but initial d’aider à la...

Lire la suite05-11-2024 | Santé

NATIONAL Faire Alliance pour améliorer la santé des plus jeunes Dans le cadre de l’expérimentation Faire Alliance pour améliorer...

Lire la suite05-11-2024 | Santé

FOCUS Promouvoir l'activité physique et sportive Corpulence, activité physique et sédentarité en Hauts-de-France : les enseignements des Baromètres Santé Les...

Lire la suite05-11-2024 | Santé

FOCUS Promouvoir l'activité physique et sportive Journée de la Plateforme « Sport et santé : promouvoir l'activité physique pour tous...

Lire la suite

Plateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

Numéro 26 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France octobre 2025 Au sommaire de ce numéro RÉGION 2 Webinaire sur la fragilité...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

Numéro 25 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France août 2025 Au sommaire de ce numéro RÉGION 2 Au travail en bonne...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

La synthèse de la journée annuelle de la PF2S 2024 Sport & santé Promouvoir l'activité physique pour tous et...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

Numéro 24 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France d'octobre 2024 Au sommaire de ce numéro RÉGION 2 Cartographie des services numériques régionaux...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

Numéro 23 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de juillet 2024 Au sommaire de ce numéro RÉGION 2 Forte progression de la...

Lire la suite