Organis├® en r├®gion Hauts-de-France par le Hub pour un num├®rique inclusif en Hauts de France, les Assembleurs, le webinaire sur le Num├®rique en Commun (NEC) a r├®uni quelque 150 participants le 23 septembre 2020.

Organis├® en r├®gion Hauts-de-France par le Hub pour un num├®rique inclusif en Hauts de France, les Assembleurs, le webinaire sur le Num├®rique en Commun (NEC) a r├®uni quelque 150 participants le 23 septembre 2020.

Urgence sociale et accompagnement

C├®dric O, secr├®taire dŌĆÖ├ētat charg├® de la transition num├®rique et des communications ├®lectroniques, est ainsi venu ├Ā la rencontre d'├®lus du Pas-de-Calais et des professionnels afin de r├®pondre aux attentes sur le plan de relance et les pistes de r├®flexion et dŌĆÖactions ├Ā mettre en place. Ce webinaire a permis de pr├®senter les travaux port├®s par le collectif Les Assembleurs dans la r├®gion depuis un an, comme le d├®ploiement des Pass num├®riques, la cartographie, les nouveaux m├®tiers autour de la m├®diation num├®rique.

Anim├®s par Pop, le d├®bat a permis le partage d'une vision port├®e par plusieurs institutions ou personnalit├®s sur lŌĆÖinclusion num├®rique et de la m├®diation num├®rique en Hauts de France ├Ā horizon 2025 : r├®gion, pr├®fecture du Pas-de-Calais, conseil d├®partemental du Pas-de-Calais, communaut├® urbaine d'Arras,d├®put├®s du Pas-de-Calais.

Les questions ├®taient au centre des d├®bats portaient sur les enjeux r├®gionaux sur l'inclusion num├®rique et les leviers d'action en fonction des publics. Deux d'entre eux sont au coeur de l'inclusion num├®rique : l'urgence sociale qu'est l'exclusion au num├®rique - l'illectronisme - d'au moins 20 % de la population, d'une part, et l'accompagnement des habitants des territoires ├Ā la transformation soci├®tale induites par le num├®rique et ses outils, d'autre part.

Quatre enjeux et quatre publics majeurs

Le consortium des Assembleurs mobilise quatre axes d'action pour r├®pondre ├Ā ces enjeux : l'acc├©s ├Ā l'├®quipement (mat├®riel et acc├©s partag├®, pr├¬ts et mutualisation, d├®mos, conseils et achats group├®s), l'accompagnement dans les d├®marches administrative ou pour la r├®solution de probl├©mes, la fourniture des services comme diffuser une annonce, prendre rendez-vous chez le m├®decin, s'inscrire ├Ā une formation - Mooc - imprimer un document ou encore apprendre ├Ā ma├«triser le num├®rique par une mont├®e en comp├®tence personnelle mais aussi professionnelle dans l'utilisation des outils, avec ├Ā la cl├® formations et emplois.

Ces axes d'actions ne peuvent se comprendre et ├¬tre op├®rationnels sans que des publics ne soient d├®finis. Habitants, professionnels dont les acteurs ├®conomiques, acteurs ├®ducatifs, associatifs, culturels, acteurs publics sont ceux qui sont en premi├©re ligne.

"Allez vers" les lieux pour la m├®diation num├®rique

Les intervenants se sont accord├®s pour dire qu'il ne faut pas confondre les lieux de domiciliation des op├®rateurs des lieux o├╣ devrait se faire la m├®diation num├®rique. Il s'agit de passer d'une situation o├╣ un m├®diateur sort tr├©s peu du lieu o├╣ il travaille vers une situation o├╣ le m├®diateur va vers les publics. La "plasticit├® du num├®rique", selon le terme de C├®dric O, implique ainsi que les acteurs de la m├®diation doivent se rapprocher des lieux de vie des personnes les plus ├®loign├®es du num├®rique : par exemple un Ehpad, une maison de quartier, une maison France servies, une gare, un march├®... pour "allez vers" les publics.

Les nouveaux m├®tiers du num├®rique

Parler d'acteurs de la m├®diation ou de m├®diateurs du num├®rique est un terme qui recouvre en fait plusieurs m├®tiers et fonctions diff├®rentes. Quatre fonctions peuvent ├¬tre rep├®r├®es.

Les aidants num├®riques apportent une aide de premier niveau, identifier le besoin, r├®pondre aux questions sociales et r├®orienter vers les m├®diateurs le cas ├®ch├®ant.

Les m├®diateurs num├®riques ont un r├┤le d'interface avec le monde num├®rique pour aider les personnes ├Ā mont├®e en comp├®tence et pour les accompagner vers l'autonomie des usages num├®riques. Il peut r├®orienter vers les travailleurs sciauxpour les questions relatives au sociale ou vers les agents France service pour les questions administratives.

Les facilitateurs ou animateur de lieu, ont un r├┤le d'accueil, de service et de programmation d'activit├®s dans les lieux accueillant du public pour organiser l'acc├©s et la m├®diation au num├®rique, l'acc├®s aux ├®quipements et services, l'organisation et planning des lieux, le pilotage d'intervenants.

Cette nouvelle offre de services et d'acteurs demande une coordination des op├®rateurs, principalement par les communes ou les intercommunalit├®s pour ├¬tre dans la proximit├® des populations.

La journ├®e du 23 septembre sŌĆÖinscrit dans une dynamique nationale des NEC, celui des Hauts de France a ├®t├® le second ├Ā se r├®unir dans des conditions de distanciation et de respect des r├©gles sanitaires.

Le HUB "les Assembleurs" est un consortium r├®unissant le Siilab, laboratoire d'innovation publique facilit├® par la DRJSCS, la r├®gion et Pop, trois acteurs majeurs qui ┼ōuvrent pour faciliter lŌĆÖinclusion num├®rique sur les cinq d├®partements hauts-fran├¦ais.

En savoir +

https://les.assembleurs.co/

https://youtu.be/aMtuEnBDceg

Face ├Ā crise ├®conomique li├®e ├Ā la pand├®mie de SARS-COV, le Mouvement associatif a dress├® le bilan de la situation des associations (article ESS). Les dix mesures phares quŌĆÖil propose pourraient permettre de sauvegarder le tissu associatif et de lŌĆÖ├®conomie sociale et solidaire.

Face ├Ā crise ├®conomique li├®e ├Ā la pand├®mie de SARS-COV, le Mouvement associatif a dress├® le bilan de la situation des associations (article ESS). Les dix mesures phares quŌĆÖil propose pourraient permettre de sauvegarder le tissu associatif et de lŌĆÖ├®conomie sociale et solidaire.

1/ Cr├®er un fonds de stabilisation

Ce fonds de stabilisation, compl├®mentaire des autres dispositifs, soutiendrait le fonctionnement des associations et des t├¬tes de r├®seau face ├Ā la forte diminution de leurs activit├®s et recettes. Il pourrait ├¬tre port├® dans le cadre du Fonds de d├®veloppement pour la vie associative (FDVA).

2/ Exon├®rer la taxe sur les salaires sur 2020 et 2021

Une exon├®ration de la taxe sur les salaires sur 2020 et 2021 serait de nature ├Ā soutenir les employeurs associatifs pour faire face aux cons├®quences de la crise. En moyenne, les associations payent pr├©s de 190 000 euros par an de taxe sur les salaires, soit pr├©s de 6% de la masse salariale (2018) et 3,4% de leur budget.

3/ Cr├®er une proc├®dure de sauvegarde et de proximit├® sp├®cifique pour les associations ayant une activit├® ├®conomique

Deux mesures seraient de nature ├Ā construire un cadre dŌĆÖ├®change uniformis├® dans les diff├®rents territoires. Il est indispensable de construire une proc├®dure de sauvegarde aupr├©s de lŌĆÖautorit├® judiciaire plus accessibles aux associations face aux difficult├®s ├®conomiques. Il sŌĆÖagit ├®galement de pouvoir disposer dŌĆÖun interlocuteur ┬½ associations ┬╗ au sein des tribunaux judiciaires et des tribunaux de proximit├®. pour les s├®curiser.

4/ Inciter fiscalement le versement de dons pour les associations dŌĆÖint├®r├¬t g├®n├®ral

En lien avec France G├®n├®rosit├®s porter ├Ā 75% la d├®duction des dons des particuliers pour les associations ┼ōuvrant pour lŌĆÖint├®r├¬t g├®n├®ral Quels moyens ? Int├®gration dŌĆÖune disposition dans le projet de loi de finances rectificative pour 2020 et le projet de loi de finances pour 2021.

5/ Renforcer les fonds propres associatives

Une partie des pertes g├®n├®r├®es par la crise sanitaire va devoir ├¬tre financ├®e par les fonds associatifs. Une dotation exceptionnelle au fond associatif (sans et/ou avec droit de reprise sur 15 ├Ā 20 ans) pourrait permettre la reconstitution structurelle et le renforcement de la solidit├® ├®conomique de ces structures.

6/ S├®curiser les financements des t├¬tes de r├®seau associatives

Un moratoire national pluriannuel pourrait garantir aux t├¬tes de r├®seau associatives les niveaux de subventions 2020 pour pouvoir soutenir et accompagner leurs propres r├®seaux associatifs ├Ā partir de moyens ├Ā minima stabilis├®s.

7/ Finaliser le vote de la proposition de loi en faveur de la tr├®sorerie des associations

Actuellement en deuxi├©me lecture au S├®nat cette proposition de loi, comportant des mesures importantes pour soutenir la tr├®sorerie des associations, est plus que jamais n├®cessaire afin de pouvoir assoir la possibilit├® pour les associations de conserver un exc├®dent raisonnable dans le cadre de financements publics, de pouvoir r├®aliser des pr├¬ts entre elles, et de finaliser le dispositif de fl├®chage des fonds des comptes bancaires inactifs ent├®rin├® par le dernier projet de loi de finances vers le FDVA.

8/ Cr├®er 100 000 emplois dŌĆÖutilit├® citoyenne d├®di├®s aux transitions

Pr├®voir d├©s 2021 le d├®ploiement sur trois ans de 100 000 ┬½ emplois dŌĆÖutilit├® citoyenne ┬╗ d├®di├®s aux transitions. Ce dispositif a vocation ├Ā permettre le renforcement et le d├®veloppement de projets associatifs contribuant au maintien de services de proximit├® pour tous et dŌĆÖactivit├®s dans les territoires pourvues par les acteurs associatifs.

9/ Inciter lŌĆÖengagement des jeunes via un renforcement des moyens allou├®s au service civique

Se donner d├©s 2021 au service civique les moyens de changer dŌĆÖ├®chelle, et de se d├®velopper massivement sur les prochaines ann├®es pour faire face aux besoins, tout en pr├®servant ce qui fait sa qualit├® et sa richesse (tutorat, temps de formation citoyenne, souplesse dans la dur├®e des missions entre 6 et 12 mois, en revenant ├Ā une dur├®e moyenne de 8 mois).

10/ Soutenir lŌĆÖaccompagnement des associations par un renforcement des moyens d├®di├®s

Organiser une politique coordonn├®e et allouer des moyens d├®di├®s pour soutenir les t├¬tes de r├®seaux associatives dans leur r├┤le dŌĆÖaccompagnateur et appuyer le renforcement de leurs comp├®tences ainsi que lŌĆÖanimation et la coordination des acteurs de lŌĆÖaccompagnement sur les territoires.

En savoir +

10 mesures pour les associations

Aussi sur PF2S

En Hauts-de-France, le Mouvement associatif a men├® lŌĆÖenqu├¬te avec ses partenaires sur les impacts de la Covid-19 ressentis par les responsables associatifs de la r├®gion.

En Hauts-de-France, le Mouvement associatif a men├® lŌĆÖenqu├¬te avec ses partenaires sur les impacts de la Covid-19 ressentis par les responsables associatifs de la r├®gion.

En p├®riode de d├®confinement, trois pr├®occupations imm├®diates ├®mergent. Pour les trois quarts des associations, la capacit├® ├Ā mettre en ┼ōuvre les gestes barri├©res est la premi├©re dŌĆÖentre elle. Rouvrir locaux et structures dŌĆÖaccueil, poursuite des relations avec les adh├®rents et remobilisation des b├®n├®voles, dŌĆÖune part, confirmation des partenariats financiers, dŌĆÖautre part, sont les deux suivantes pour 41 % des responsables.

Les impacts en Hauts-de-France

Face ├Ā la crise sanitaire, plus de la moiti├® des associations a rencontr├® des difficult├®s dans la mise en place de solutions qui, principalement, nŌĆÖ├®taient pas adapt├®es au monde associatif et lourdes ├Ā mettre en ┼ōuvre. Ainsi, les deux tiers des associations ne pourront reprendre leur activit├® habituelle quŌĆÖ├Ā compter de septembre.

Pour 30 % des structures, la perte des revenus dŌĆÖactivit├® se chiffrera ├Ā 20 %. Durant la p├®riode de confinement, pr├©s de sept associations sur dix nŌĆÖont ainsi pas pu maintenir plus de 20 % de leur activit├®, et pr├©s de neuf sur dix ont d├╗ annuler des ├®v├©nements. Au 15 juin, un tiers des associations voyaient encore la totalit├® de leurs salari├®s ├¬tre en ch├┤mage partiel.

Une enqu├¬te nationale post-d├®confinement

Au niveau national, le Mouvement associatif a men├® plusieurs ├®tudes, notamment d├©s la mise en place des mesures de confinement afin dŌĆÖen mesurer lŌĆÖimpact sur le tissu associatif.

Avec le d├®confinement, le Mouvement associatif et ses partenaires ont men├® du 18 mai au 15 juin 2020 une enqu├¬te aupr├©s des responsables associatifs. LŌĆÖanalyse des r├®ponses de 13 500 associations permet de prendre la mesure de lŌĆÖimpact ├®conomique de la crise sanitaire et des besoins ├Ā venir. Cinq points peuvent ├¬tre mis en exergue.

Des associations largement ├Ā lŌĆÖarr├¬t

Plus des deux tiers des associations ont fonctionn├® ├Ā moins de 20% de leur activit├® normale sur la p├®riode du confinement. Les plus touch├®es par cette mise ├Ā lŌĆÖarr├¬t sont les petites associations culturelles, sportives ou encore celles lŌĆÖ├®ducation populaire et de lŌĆÖanimation.

Un impact ├®conomique majeur

Le premier effet de la crise sur les associations est la grande incertitude face ├Ā leur avenir : 30 000 associations seraient menac├®es ├Ā court ou moyen termes. Pr├©s dŌĆÖun tiers des associations disent manquer de visibilit├® sur le plan financier : 16% nŌĆÖex├®cuteront leur budget quŌĆÖ├Ā 40% ou moins tandis que 2% nŌĆÖexcluent pas un d├®p├┤t de bilan.

LŌĆÖemploi menac├®

Les deux tiers des associations employeuses ont toujours recours au ch├┤mage partiel, et 40% souhaitent le maintenir le plus longtemps possible. Un tiers craignent ne pas pouvoir maintenir leur effectif salari├® en lŌĆÖ├®tat et 20% pensent reporter recrutement.

Une demande de soutien pour la reprise dŌĆÖactivit├®

Si elles souhaitent une reprise dŌĆÖune activit├® normale, les associations demandent la garantie de soutiens ├Ā la fois techniques (moyens de protection, outils de maintien de la vie associative ├Ā distance, aide ├Ā la communication) et surtout financiers (confirmation des subventions, maintien dŌĆÖune aide financi├©re exceptionnelle, besoin de dons).

Se tourner vers les collectivit├®s territoriales

Enfin, une association sur deux pr├®voit de solliciter un soutien de la part de leur r├®gion, d├®partement ou encore intercommunalit├®, plus proches de leurs pr├®occupations face ├Ā des dispositifs dŌĆÖEtat jug├®s peu adapt├®s.

En savoir +

Les associations face ├Ā la crise

Covid-19 : o├╣ en sont les associations face au d├®confinement ?

Covid-19 o├╣ en sont les associations ?

Covid-19 o├╣ en sont les associations en Hauts-de-France ?

Aussi sur PF2S

Quelques jours avant le remaniement minist├®riel, Laurent Vachey, inspecteur g├®n├®ral des finances, a ├®t├® d├®sign├® par Olivier V├®ran, G├®rald Darmanin et Sophie Cluzel pour pr├®figurer la cinqui├©me branche de la S├®curit├® sociale que sera lŌĆÖautonomie.

Quelques jours avant le remaniement minist├®riel, Laurent Vachey, inspecteur g├®n├®ral des finances, a ├®t├® d├®sign├® par Olivier V├®ran, G├®rald Darmanin et Sophie Cluzel pour pr├®figurer la cinqui├©me branche de la S├®curit├® sociale que sera lŌĆÖautonomie.

Annonc├®e depuis de nombreuses ann├®es, si ce nŌĆÖest d├®cennies, la cinqui├©me branche ├®tait devenue une sorte de serpent de mer des gouvernements et de la S├®curit├® sociale. Il semble que la crise sanitaire de la Covid-19 qui a particuli├©rement affect├® les personnes ├óg├®es a remis le projet sur les rails.

├Ć la t├¬te dŌĆÖune commission ad hoc et devant mener une large concertation avec les auteurs du grand ├óge et du handicap, les partenaires sociaux et les collectivit├®s locales, Laurent Vachey devra formuler des recommandations sur le p├®rim├©tre de la nouvelle branche, son financement, sa gouvernance, avec la CNSA comme pilote et son articulation avec les politiques relatives au grand ├óge et au handicap. Apr├©s lŌĆÖ├®chec de la commission mixte paritaire puis le vote n├®gatif du S├®nat, lŌĆśAssembl├®e nationale a adopt├® le 23 juillet 2020 le projet de loi et le projet de loi organique d├®pos├®s par le Gouvernement.

MIse en ┼ōuvre au 1er janvier 2024

Le texte vot├® autorise le fl├®chage vers la perte d'autonomie, ├Ā partir du 1er janvier 2024, d'une fraction de contribution sociale g├®n├®ralis├®e (CSG) - 0,15 point soit 2,3 milliards dŌĆÖeuros - aujourd'hui consacr├®e au remboursement de la dette sociale. Il s'agit d'affecter ├Ā la Caisse nationale de solidarit├® pour l'autonomie (CNSA) un quart de la CSG actuellement affect├®e ├Ā la Caisse dŌĆÖamortissement de la dette sociale (Cades). Cr├®├® de fa├¦on provisoire en 1996 pour apurer la dette de la s├®curit├® sociale, la Cades doit s├®curiser la situation financi├©re du syst├©me de protection social. Il est ainsi pr├®vu un transfert de 136 milliards dŌĆÖeuros de dette sociale ├Ā la Cades, dette accrue par la crise sanitaire de covid-19 qui a faut chuter le montant des cotisations sociales des organismes de s├®curit├® sociale. La Cades devra avoir rembours├® la dette sociale dŌĆÖici 2033 au lieu de 2024.

5 branches m├®tiers

Les autres branches de la s├®curit├® sociale sont :

On distingue quatre types de risques, qui forment les quatre branches de la S├®curit├® sociale, auxquelles sŌĆÖajoutent la branche cotisation et recouvrement, qui nŌĆÖest pas ├Ā proprement parler un ┬½ risque ┬╗ :

ŌĆó la branche maladie (maladie, maternit├®, invalidit├®, d├®c├©s) ;

ŌĆó la branche famille (dont handicap et logement...) ;

ŌĆó la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

ŌĆó la branche retraite (vieillesse et veuvage).

ŌĆó La branche cotisation et recouvrement

La branche maladie

La branche Maladie assure la prise en charge des d├®penses de sant├® des assur├®s et garantit lŌĆÖacc├©s aux soins. Elle recouvre les risques : maladie, maternit├®, invalidit├®, d├®c├©s.

La branche famille

La branche Famille g├©re les prestations familiales sur 4 domaines prioritaires : lŌĆÖaccompagnement des familles dans leur vie quotidienne, lŌĆÖaccueil du jeune enfant, lŌĆÖacc├©s au logement, la lutte contre la pr├®carit├® ou le handicap.

La branche accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP)

La branche AT/MP g├©re les risques professionnels auxquels sont confront├®s les travailleurs

La branche retraite

LŌĆÖensemble des r├®gimes obligatoires de base ou compl├®mentaires de retraites fonctionne en France sur le mode de la r├®partition. Les r├®gimes redistribuent au cours dŌĆÖune ann├®e, sous forme de pensions vers├®es aux retrait├®s, les cotisations encaiss├®es la m├¬me ann├®e aupr├©s des actifs.

La branche cotisations et recouvrement

La branche recouvrement est charg├®e de collecter lŌĆÖensemble des cotisations et contributions de s├®curit├® sociale aupr├©s des entreprises, particuliers, etc. Ces fonds sont ensuite redistribu├®s aux caisses de s├®curit├® sociale pour financer lŌĆÖensemble des prestations (maladie, vieillesse, famille). DŌĆÖautres organismes b├®n├®ficient ├®galement de ce financement (Cades, Fonds de solidarit├® vieillesse, etc.)

En savoir +

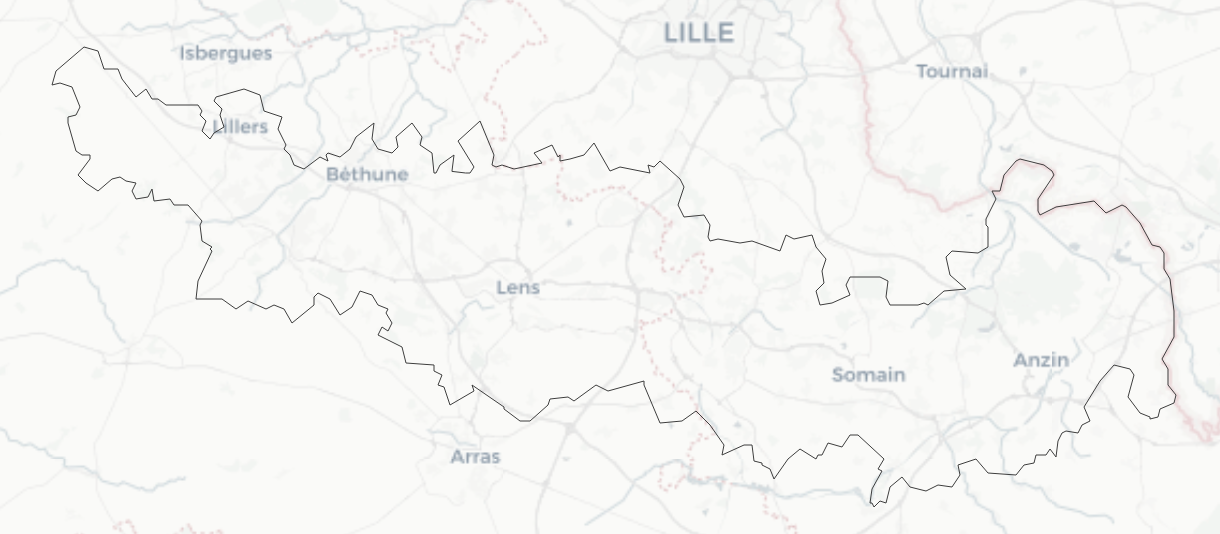

Depuis trois ann├®es, les actions se succ├©dent dans le Bassin minier, men├®es par lŌĆÖ├ētat et les collectivit├®s locales et les partenaires territoriaux pour am├®liorer la sant├® des habitants dans le cadre du plan de la lutte contre la pauvret├® de lŌĆÖ├ētat.

Depuis trois ann├®es, les actions se succ├©dent dans le Bassin minier, men├®es par lŌĆÖ├ētat et les collectivit├®s locales et les partenaires territoriaux pour am├®liorer la sant├® des habitants dans le cadre du plan de la lutte contre la pauvret├® de lŌĆÖ├ētat.

La plan de lutte contre la pauvret├® (axe Redonner du mouvement au territoire) est au c┼ōur du dispositif Engagement pour le renouveau du Bassin minier (ERBM), sign├® en 2019 par lŌĆÖ├ētat et les deux d├®partements du Nord et du Pas-de-Calais lors de la 2e conf├®rence des acteurs de lutte contre la pauvret├®.

Trois actions phares pour le Bassin minier

Petite enfance, sant├® et parentalit├® sont les trois actions qui ont ├®t├® cibl├®es en 2019 : pr├®venir les ┬½ŌĆēsorties s├©chesŌĆēŌĆē┬╗ des enfants pris en charge par lŌĆÖaction sociale ├Ā lŌĆÖenfance (ASE), la protection maternelle et infantile, la lutte contre lŌĆÖillettrisme et le d├®veloppement des internats pour la r├®ussite scolaire.

La sant├® ├Ā la main de l'ARS : pr├®vention et offre de soins

Du c├┤t├® de la sant├® (axe Am├®liorer la sant├® des habitants), lŌĆÖARS a d├®ploy├® sept adultes relais m├®diateurs sant├® dans trois structures intercommunales, soutenu deux ateliers sant├® ville, cr├®├® un conseil local de sant├® mentale et renforc├® un deuxi├©me. Trois mises en ┼ōuvre de contrats locaux de sant├® ont ├®t├® accompagn├®es ou sign├®es, avec lŌĆÖint├®gration de parcours de sant├® des enfants et des jeunes ainsi que des plus d├®munis.

En mati├©re de pr├®vention, des actions contre les addictions ont ├®t├® men├®es, dont le dispositif Lieux de sant├® sans tabac, notamment dans les maisons de sant├®. DŌĆÖautres concernent le rep├®rage et le d├®pistage pr├®coce des cancers et des maladies cardiovasculaires, particuli├©rement en pharmacie, le renforcement des consultations jeunes consommateurs ainsi que la construction de partenariats avec des ├®tablissements accueillant des jeunes ou avec les centres sociaux et les missions locales.

Le bassin minier en zone d'intervention et d'accompagement

Pour lŌĆÖoffre de soins, de nombreux secteurs du bassin sont class├®s en zones dŌĆÖintervention prioritaires ou dŌĆÖaccompagnement compl├®mentaires. Cinq centres de sant├® et sept maisons de sant├® pluriprofessionnelles ont ainsi ├®t├® autoris├®s et ont b├®n├®fici├® avec les autres structures dŌĆÖexercice coordonn├®, dŌĆÖaides financi├©res dŌĆÖ├®quipement et dŌĆÖaccompagnement pour la t├®l├®m├®decine.

Sport et sant├®

Enfin, dans ce m├¬me axe sur lŌĆÖam├®lioration de la sant├® des habitants, deux actions ont caract├®ris├® la pratique sportive qualifi├®e de vecteur de sant├® : la reconduction en 2019 de la bonification de projets dŌĆÖ├®quipements sportifs du bassin minier par le Centre national pour le d├®veloppement du sport et le soutien au p├┤le dŌĆÖexcellence sportiveŌĆōsport sant├® et performance de Lens Li├®vin/Cluster Vivalley, pour la cr├®ation dŌĆÖun live-labs sport favorisant la cr├®ation de nouveaux lieux de pratique sportive int├®grant les derni├©res ├®volutions technologiques et num├®riques.

Des programmes alimentaires territoriaux

En mati├©re dŌĆÖalimentation enfin, la Draaf a accompagn├® le projet alimentaire territorial (PAT) de la communaut├® agglom├®ration Lens-Li├®vin. Elle a soutenu en divers lieux du bassin minier la cr├®ation de jardins partag├®s, lŌĆÖacc├©s aux fruits et l├®gumes bio pour les plus d├®munis et pour la restauration collective, des ateliers dŌĆÖ├®ducation au go├╗t et des ateliers culinaires p├®dagogiques, la sensibilisation contre le gaspillage alimentaire et le programme Vivons en forme.

En savoir +

Lutte contre la pauvret├®, la convention du Bassin minier

Bassin minier, territoire d├®monstrateur de la luttre contre la pauvret├®

Ensemble pour le Renouveau du Bassin minier

Aussi sur PF2S

Bassin minier : LŌĆÖ┬½ŌĆēanomalieŌĆē┬╗ de sant├®

Bassin minier : territoire d├®monstrateur de la lutte contre la pauvret├®

Les territoires d├®monstrateurs en Hauts-de-France

Lancement de la strat├®gie de pr├®vention et de lutte contre la pauvret├® en Hauts-de-France

Pauvret├® et emploi : une convention entre l'├ētat et le d├®partement du Nord

Sous-cat├®gories

27-05-2025 | Actualit├®s

En partenariat avec la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France, le groupe de travail sant├® & social de G├®o2France vous invite...

Lire la suite05-11-2024 | Social

EUROPE Le fonds social europ├®en Cr├®e en 1957, le fonds social europ├®en avait pour but initial dŌĆÖaider ├Ā la...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

NATIONAL Faire Alliance pour am├®liorer la sant├® des plus jeunes Dans le cadre de lŌĆÖexp├®rimentation Faire Alliance pour am├®liorer...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Corpulence, activit├® physique et s├®dentarit├® en Hauts-de-France : les enseignements des Barom├©tres Sant├® Les...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Journ├®e de la Plateforme ┬½ Sport et sant├® : promouvoir l'activit├® physique pour tous...

Lire la suite

Plateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 26 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France octobre 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Webinaire sur la fragilit├®...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 25 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France ao├╗t 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Au travail en bonne...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

La synth├©se de la journ├®e annuelle de la PF2S 2024 Sport & sant├® Promouvoir l'activit├® physique pour tous et...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 24 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France d'octobre 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Cartographie des services num├®riques r├®gionaux...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 23 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de juillet 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Forte progression de la...

Lire la suite