Le Bulletin ├®pid├®miologique hebdomadaire (BEH) du 19 f├®vrier 2019 analyse les comportements des Fran├¦ais face ├Ā lŌĆÖalcool, tant sur la consommation que sur la perception et la r├®duction des risques.

Une consommation en 2017 ├®quivalente ├Ā celle de 2013

La consommation d'alcool reste parmi l'une des plus ├®lev├®e au monde et la baisse r├®guli├©re enregistr├®e depuis les ann├®es cinquante est aujourd'hui frein├®e. Elle est en 2017 ├®quivalente ├Ā ce qu'elle ├®tait en 2013, soit 11,7 litres d'alcool pur par habitant de plus 15 ans. Les auteurs constatent une tr├©s grande h├®t├®rog├®n├®it├® des modes de consommation, notamment selon lŌĆÖ├óge et le sexe. 26 % des personnes ├óg├®es de 65 ├Ā 75 ans boivent de l'alcool pour 2,3 % des 18-24 ans et 10% des 18-75 ans d├®clarent ; les hommes consommant trois fois plus que les femmes. C'est chez les jeunes de 18-24 ans que s'observent ├Ā l'inverse les ivresses r├®guli├©res pour 19,4 % d'entre eux en 2017 contre moins de 1 % des plus de 55 ans.

Enfin, 10% des 18-75 ans boivent ├Ā eux seuls 58 % du total de lŌĆÖalcool consomm├®.

Un fardeau sanitaire majeur

LŌĆÖimpact sur la mortalit├® de l'alcool est tr├©s ├®lev├® et concernerait 7 % des d├®c├©s, tr├©s au-del├Ā de nombre de pays europ├®ens. Le nombre de d├®c├©s attribuables ├Ā l'alcool est ainsi estim├® ├Ā 41 000 en France en 2015, soit 30 000 chez lŌĆÖhomme et 11 000 chez la femme. La communaut├® internationale de sant├® publique s'en inqui├©te d'autant plus qu'il est d├®sormais acquis que le r├┤le protecteur ou b├®n├®fique de l'alcool est extr├®mement r├®duit et sans commune mesure avec ses effets d├®l├®t├©res : boire de lŌĆÖalcool quotidiennement, m├¬me en petite quantit├®, nŌĆÖest pas sans risque pour la sant├®.

Deux verres par jour et deux jours d'abstinence par semaine

La r├®duction de la consommation dŌĆÖalcool est donc ├Ā l'ordre du jour par une strat├®gie des r├®duction des risques. Sant├® publique France et lŌĆÖInstitut national du cancer (INCa) ont rendu public en mai 2017 un programme d'action. Sur la base de ce ratio ┬½ risque/plaisir ┬╗, ils recommandent ainsi aux personnes choisissant de consommer de lŌĆÖalcool de ne pas d├®passer deux verres par jour avec au moins deux jours par semaine sans consommation. Cette tendance s'observe d├®j├Ā dans la population fran├¦aise : le pourcentage de ceux qui consomment au moins un verre par jour est pass├® de 24 % en 1992 ├Ā 10 % en 2017. LŌĆÖ├®tude Aramis aupr├©s des jeunes montre qu'ils d├®veloppent aussi des strat├®gies dŌĆÖauto-r├®duction de risques et de r├®gulation solidaire : autolimitation (souvent autour de trois verres, syst├©me de r├®gulation solidaire qui engage les plus sobres ├Ā r├®fr├®ner les autres), fractionnement des doses (la premi├©re bi├©re est bue en arrivant en soir├®e et la deuxi├©me en fin de soir├®e) ; temporisation ("siroter" pour faire durer). Ces strat├®gies sont plus d├®velopp├®es par les femmes que par les hommes.

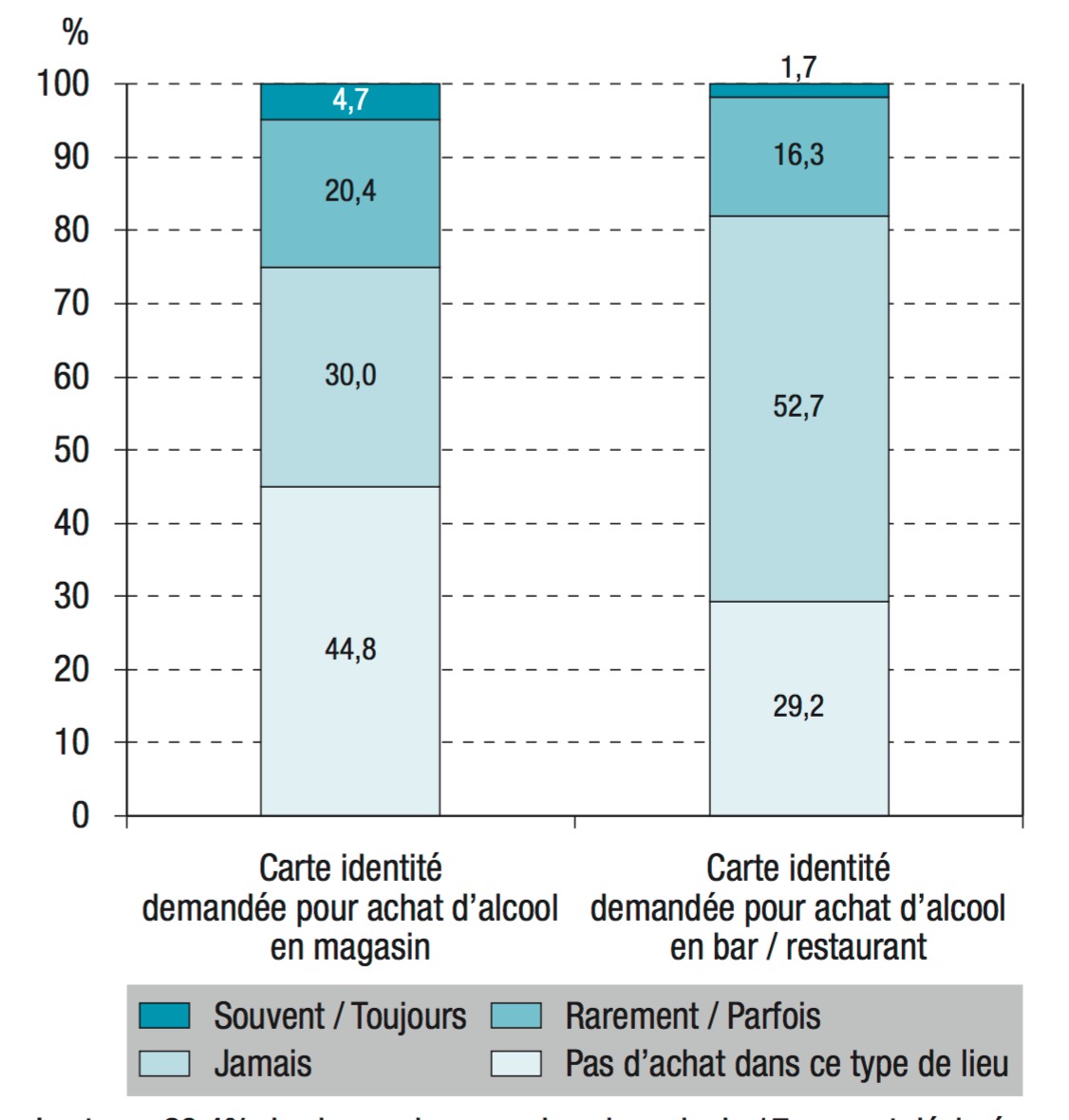

La loi sur la vente aux mineurs globalement non respect├®e

Les mineurs ne sont pas en reste puisque 16,4 % des moins de 17 ans d├®clarent avoir connu trois alcoolisation ponctuelles importantes dans le mois pr├®c├®dant lŌĆÖenqu├¬te Escapad. 91 % d'entre eux ont achet├® des boissons alcoolis├®es en magasin, malgr├® l'interdiction l├®gale qui, de fait, n'est pas respect├®e. Elle l'est d'autant moins que 77,5 % en ont consomm├® dans un d├®bit de boisson.

En savoir +

Bulletin ├ēpid├®miologique Hebdomadaire 2019;(5-6):88-9

La Journ├®e de la protection des donn├®es comm├®more lŌĆÖouverture ├Ā la signature, en 1981, de la Convention du Conseil de lŌĆÖEurope relative ├Ā la protection des donn├®es (┬½ Convention 108 ┬╗).

La Journ├®e de la protection des donn├®es comm├®more lŌĆÖouverture ├Ā la signature, en 1981, de la Convention du Conseil de lŌĆÖEurope relative ├Ā la protection des donn├®es (┬½ Convention 108 ┬╗).

Le Comit├® de la Convention a publi├® ses nouvelles lignes directrices sur la protection des donn├®es et lŌĆÖintelligence artificielle. Il indique ainsi que toute application dŌĆÖintelligence artificielle devrait veiller tout particuli├©rement ├Ā ├®viter et att├®nuer les risques potentiels du traitement des donn├®es personnelles et permettre un contr├┤le significatif du traitement des donn├®es et de ses effets par les personnes concern├®es, en se fondant sur les principes de la ┬½ Convention 108+ ┬╗.

Pour sa premi├©re ├®dition, le Prix Stefano Rodot├Ā du Conseil de lŌĆÖEurope, destin├® ├Ā r├®compenser des projets de recherche universitaire innovants dans le domaine de la protection des donn├®es, a ├®t├® attribu├® ├Ā Ingrida Milkaite et Eva Lievens pour leur projet qui examine la vie priv├®e et la protection des donn├®es du point de vue des droits de lŌĆÖenfant.

Enfin, les d├®l├®gations du Conseil de lŌĆÖEurope participeront ├Ā la conf├®rence internationale organis├®e par la Commission nationale marocaine de la protection des donn├®es ├Ā F├©s, au Maroc, le 28 janvier, ainsi quŌĆÖ├Ā la conf├®rence Computers, Privacy and Data Protection (Ordinateurs, vie priv├®e et protection des donn├®es) (CPDP), qui se tiendra ├Ā Bruxelles du 30 janvier au 1er f├®vrier.

Instaur├®e par le Conseil de l'Europe en 2006, la Journ├®e de la protection des donn├®es est c├®l├®br├®e chaque ann├®e le 28 janvier, jour de lŌĆÖouverture ├Ā la signature de la Convention pour la protection des personnes ├Ā l'├®gard du traitement automatis├® des donn├®es ├Ā caract├©re personnel. C├®l├®br├®e dans le monde entier ; elle est parfois appel├®e en dehors de lŌĆÖEurope ┬½ Privacy Day ┬╗ (Journ├®e du respect de la vie priv├®e) ou ┬½ Data Privacy Day ┬╗ (Journ├®e du respect de la vie priv├®e et des donn├®es).

En savoir +

Lignes directrices sur la protection des donn├®es et l'intelligence artificielle

Conf├®rence Computers, Privacy and Data Protection (CPDP)

Convention du Conseil de lŌĆÖEurope relative ├Ā la protection des donn├®es

Le Conseil ├®conomique, social et environnemental (Cese) et la Cour des comptes ont dress├® le constat dŌĆÖune absence de coh├®rence, de continuit├® et de suivi des politiques publiques li├®es aux addictions.

Dans son avis pr├®sent├® le 9 janvier par Etienne Caniard et Marie-Jos├®e Aug├®-Caumon, le Cese conclut ├Ā un "fort contraste entre la vigueur des r├©gles appliqu├®es aux produits illicites et les

h├®sitations des pouvoirs publics dans la d├®finition et la mise en ┼ōuvre des politiques relatives ├Ā lŌĆÖalcool et au tabac."

Face au tabagisme et ├Ā la consommation nocive dŌĆÖalcool qui repr├®sentent respectivement les premi├©re et deuxi├©me causes de mortalit├® ├®vitable, le Cese demande des politiques plus coh├®rentes et formule des pr├®conisations autour de trois axes pour faire ├®voluer la repr├®sentation sociale de lŌĆÖalcool, pour une meilleure coordination, pour un rep├®rage plus pr├®coce des situations probl├®matiques et un meilleur accompagnement.

Axe 1 : Fonder les politiques sur la r├®alit├® des dommages

Se doter dŌĆÖune m├®thodologie pour des objectifs et fixer un suivi plus transparents

- Soutenir la recherche ind├®pendante et lŌĆÖutiliser pour xer les objectifs et ├®valuer leur suivi

- Identifier les priorit├®s sur des crit├©res objectifs en ciblant les populations ├Ā risque

G├®n├®raliser les outils de pr├®vention qui ont d├®montr├® leur capacit├®

- Renforcer la pr├®vention d├©s le plus jeune ├óge, via notamment lŌĆÖacquisition des comp├®tences psychosociales

- Encourager les actions de pr├®vention aupr├©s des jeunes conduites en particulier par des pairs form├®s

-Cr├®er un p├®rim├©tre sans publicit├® notamment pr├©s des espaces dŌĆÖ├®ducation et de formation, instaurer

un prix minimum dans les festivit├®s qui doivent ├¬tre pr├®par├®es avec les acteurs et actrices de la r├®duction des risques

- Renforcer la pr├®vention par les m├®decins et sages-femmes pendant la grossesse

- Consacrer le r├┤le des instances repr├®sentatives du personnel et accompagner les entreprises

dans leur action de pr├®vention

- Assurer la transparence, la coh├®rence et lŌĆÖind├®pendance de la politique publique de pr├®vention des addictions ├Ā lŌĆÖalcool.

Axe 2 : Cr├®er les conditions d'une rencontre pr├®coce avec le soin

- Renforcer les formations et red├®finir une strat├®gie nationale de diffusion du rep├®rage pr├®coce et intervention br├©ve (RPIB)

- Orienter syst├®matiquement les personnes hospitalis├®es en raison dŌĆÖun trouble li├®e ├Ā une addiction vers les structures de soin et dŌĆÖaccompagnement en addictologie

- Impliquer davantage les ARS dans lŌĆÖorganisation du maillage territorial des dispositifs de soin et dŌĆÖaccompagnement et dans la coordination.

Axe 3 : Proposer des r├®ponses adapt├®es ├Ā la diversit├® des besoins et des parcours de vie

Donner toute sa place ├Ā la r├®duction des risques

- Exp├®rimenter, ├®valuer et diffuser les programmes de r├®duction des risques alcool et tabac en insistant sur la diversit├® des solutions

- Positionner la cigarette ├®lectronique parmi les dispositifs de sevrage tabagique : lŌĆÖint├®grer dans le discours de pr├®vention ; former ├Ā lŌĆÖaccompagnement quŌĆÖelle implique, en exclure les industries du tabac

Adopter des r├®ponses globales et cibl├®es sur les publics plus vuln├®rables

- Renforcer les moyens des centres de soins, dŌĆÖaccompagnement et de pr├®vention en addictologie (CSAPA) et centres dŌĆÖaccueil et dŌĆÖaccompagnement ├Ā la r├®duction des risques pour usagers de drogues (Caarud) en fl├®chant ces ressources vers les publics plus vuln├®rables

- Multiplier les Consultations jeunes consommateurs « hors les murs »

- Soutenir la cr├®ation de consultations dŌĆÖaddictologie pour femmes et cr├®er davantage de structures

r├®sidentielles d├®di├®es ├Ā lŌĆÖaccompagnement des femmes

En savoir +

La fiche de synth├©se de l'avis

Aussi sur pf2s

Alcool : l'acad├®mie nationale de m├®decine lance l'alerte

LŌĆÖObservatoire franco-belge de la sant├® a tenu son forum annuel sur les flux de patients fran├¦ais et belges organis├®s au sein des Zoast.

LŌĆÖObservatoire franco-belge de la sant├® a tenu son forum annuel sur les flux de patients fran├¦ais et belges organis├®s au sein des Zoast.

Le 3e Forum de lŌĆÖOFBS a port├® sur la coop├®ration transfrontali├©re : flux, ├®volution r├®gionales et perspectives.

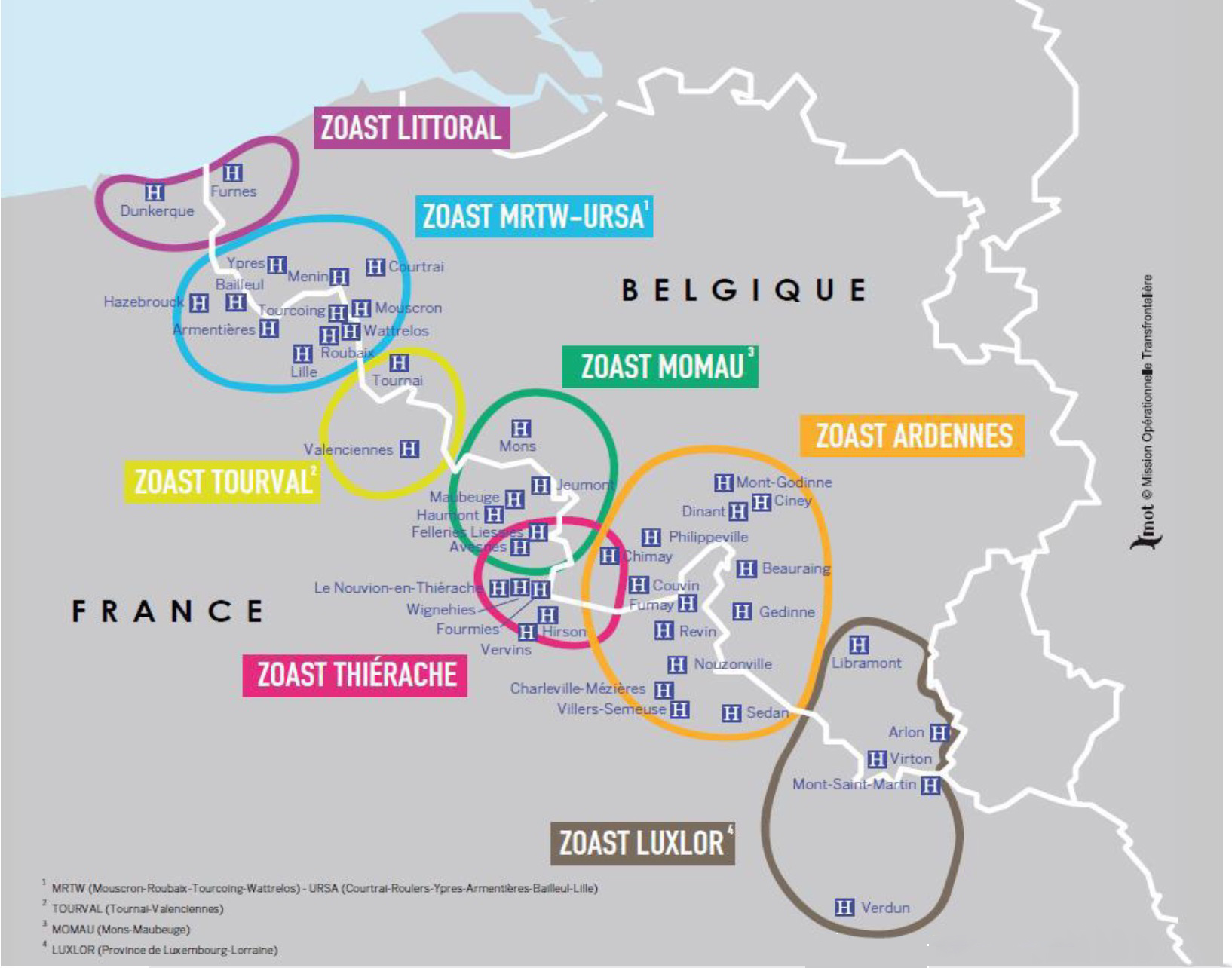

La cr├®ation des zones organis├®es dŌĆÖacc├©s aux soins transfrontaliers ┬╗ (Zoast) a permis ├Ā des patients dŌĆÖune r├®gion d├®termin├®e de part et dŌĆÖautre de la fronti├©re franco-belge dŌĆÖacc├®der ├Ā des soins de sant├® dans des ├®tablissements hospitaliers de lŌĆÖautre c├┤t├® de la fronti├©re. En 2017, 15 653 patients fran├¦ais ont ainsi franchi la fronti├©re pour des soins classiques, des soins ambulatoires ou des hospitalisations de jour pour un montant de 28,2 millions dŌĆÖeuros.

Entre 2015 et 2017, lŌĆÖaccroissement des patients fran├¦ais ayant b├®n├®fici├® de soins en Belgique a ├®t├® de 10,9 %. Quatre h├┤pitaux sont particuli├©rement concern├®s : Mouscon, Namur-Mont Godine, Dinant et Sud Luxembourg-Arlon-Virton (Vivalia). Ils comptabilisent 89 % des interventions AMI vers├®es aux h├┤pitaux belges dans le cadre des Zoast.

1 697 patients uniques ont fait l'objet d'une ou de plusieurs hospitalisations classiques. 1 482 hospitalisations de jour ont eu lieu pour 807 patients uniques. Enfin, 12 254 consultations et visites en soins ambulatoires sont comptabilis├®s pour 4 801 patients.

Le centre hospitalier de Mouscron a accuelli une grande partie des soins ambulatoires (49 % des interventions), le CHU UCL de Namur ├Ā Dinant le plus grand nombre de patients (34 %).

Les patients fran├¦ais sont essentiellement originaires des Ardennes (49 %), du Nord (34 %) et de Meurthe-et-Moselle (13 %). Les principales pathologie trait├®es sont cardiovasculaires, interventions abdominales et gastro-ent├®rologiques, orthop├®diques et urologiques.

En contrepartie, 938 patients belges ont pass├® la fronti├©re pour un total de soins sŌĆÖ├®levant ├Ā 160 000 Ōé¼. Les hospitalisations constituent 51 % des admissions, les soins externes, 49 %.

En 2017, une convention sur la coop├®ration transfrontali├©re en mati├©re dŌĆÖaide m├®dicale dŌĆÖurgence a ├®t├® sign├®e entre les deux pays, permettant de 100 ├Ā 250 interventions sur les trois zones concern├®es : Lorraine, Ardennes et Nord - Pas-de-Calais.

En savoir +

Source des donn├®es belges : Les flux de patients fran├¦ais dans les h├┤pitaux belges dans les Zones organis├®es dŌĆÖacc├©s aux soins transfrontaliers (Zoast) ├ētude descriptive (2015-2016-2017)

Source des donn├®es fran├¦aises : Quel bilan pour les Zones d'organisation d'acc├©s aux soins transfrontaliers (Zoast- ? Pr├®sentation des flux d├®taill├®s des patients transfrontaliers, flux des partients belges dans les h├┤pitaux fran├¦ais

La journ├®e de la Plateforme sanitaire et sociale sŌĆÖest d├®roul├®e le 6 d├®cembre 2018 ├Ā Douai sur la dimension ├®thique des recueil et traitement des donn├®es ├Ā lŌĆÖombre du RGPD.

La journ├®e de la Plateforme sanitaire et sociale sŌĆÖest d├®roul├®e le 6 d├®cembre 2018 ├Ā Douai sur la dimension ├®thique des recueil et traitement des donn├®es ├Ā lŌĆÖombre du RGPD.

Introduite par Andr├® Bouvet, directeur r├®gional DRJSCS Hauts-de-France et Nadia Rouache, directrice sant├® ├Ā la r├®gion Hauts-de-France, repr├®sentants la co-pr├®sidence de la Plateforme sanitaire et sociale, cette journ├®e a ├®t├® riche en connaissances. Fr├®d├®ric Ch├®reau, Maire de Douai est venu conclure cet ├®v├®nement.

Garantir le droit des personnes

LŌĆÖutilisation des donn├®es personnelles constitue lŌĆÖune des pr├®occupations majeures des entreprises et des particuliers. Par ailleurs, le r├©glement g├®n├®ral de la protection des donn├®es sŌĆÖattache ├Ā r├®glementer le recueil, le traitement et la diffusion des donn├®es. Cependant quelles garanties pour respecter les droits des personnes ?

Voil├Ā lŌĆÖune des questions pos├®e lors de la premi├©re table ronde, et ├Ā laquelle ont r├®pondu St├®phanie Chemmachery, juriste ├Ā la Cnil, Achille Lerpini├©re, charg├® de mission ├Ā la DREES et Marie-No├½lle Sehabiague directeur et d├®l├®gu├®e ├Ā la protection des donn├®es ├Ā la Cnaf. Pour les intervenants, le RGPD est venu renforcer ce que la Cnil avait d├®j├Ā mis en place ├Ā partir de 1978 ŌĆō ce qui ├®tait loin le cas des autres ├ētats membres de lŌĆÖUnion europ├®enne - et a surtout mis la focale sur les droits des personnes.

Lab├®liser les donn├®es pour am├®liorer leur qualit├®

Un seconde interrogation sur lŌĆÖutilit├® de la donn├®e a ├®t├® d├®battue par Val├®rie Koskozka, du Centre dŌĆÖ├®thique m├®dicale de lŌĆÖuniversit├® catholique de Lille, Bruno G┼ōthals, charg├® de mission ├Ā lŌĆÖobservatoire des fragilit├®s ├Ā la Carsat Nord-Picardie, Jean-Christophe Fanouillet directeur r├®gional de lŌĆÖInsee et Nad├©ge Thomas, directrice des ├®tudes ├Ā lŌĆÖOR2S. Si la donn├®e est une nouvelle source dŌĆÖenrichissement, elle doit cependant ├¬tre de qualit├®. Un processus de lab├®lisation des donn├®es pourrait devenir une r├®alit├®. Afin que lŌĆÖon ne puisse remonter aux personnes elles-m├¬mes. Pour garantir la confidentialit├® des donn├®es et lŌĆÖanonymat des personnes, le secret statistique et le floutage des donn├®es restent des r├©gles intransigeantes.

Changer les pratiques des professionnels

Enfin, lŌĆÖapr├©s-midi a ├®t├® consacr├®e ├Ā lŌĆÖimpact du RGPD sur les pratiques des professionnels et des institutions recueillant et traitant les donn├®es.

Cette question a ├®t├® tour ├Ā tour, pos├®e aux d├®l├®gu├®s ├Ā la protection des donn├®es du conseil d├®partemental du Nord, Adrien Hoffmann, du rectorat de Lille, Pascale Bourbon et ├Ā C├®line Thienpont, charg├®e de mission ├Ā lŌĆÖOR2S. Le nouveau cadre r├©glementaire que le RGPD impose peut conduire ├Ā un surco├╗t et ├Ā un allongement du temps de recueil et de traitement de donn├®es. Mais pour les d├®l├®gu├®s ├Ā la protection des donn├®es (DPD/DPO), il faut surtout faire preuve de p├®dagogie car ce qui importe cŌĆÖest de pouvoir mettre de la souplesse pour ne pas bloquer la dynamique de traitement des donn├®es.

Le paradoxe de la vie priv├®e : ne pas payer le prix de la s├®curit├®

LŌĆÖAnthropo-Lab a organis├® au cours de cette journ├®e une exp├®rimentation sur le paradoxe de la vie priv├®e. Fabrice Le Lec a questionn├® les pratiques des personnes pr├®sentes pour en appr├®hender des comportements sur le partage de donn├®es et informations sur leur vie priv├®e.

Le paradoxe, v├®rifi├® durant lŌĆÖexp├®rimentation, tient dans le fait que lŌĆÖon est ├Ā la fois soucieux de ses donn├®es ├Ā caract├©re personnel mais pr├¬t ├Ā en divulguer une grande partie sur les r├®seaux sociaux tout en ├®tant assez peu enclins ├Ā payer le prix de la s├®curit├®.

En savoir +

Journ├®e de la Plateforme 2018

27-05-2025 | Actualit├®s

En partenariat avec la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France, le groupe de travail sant├® & social de G├®o2France vous invite...

Lire la suite05-11-2024 | Social

EUROPE Le fonds social europ├®en Cr├®e en 1957, le fonds social europ├®en avait pour but initial dŌĆÖaider ├Ā la...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

NATIONAL Faire Alliance pour am├®liorer la sant├® des plus jeunes Dans le cadre de lŌĆÖexp├®rimentation Faire Alliance pour am├®liorer...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Corpulence, activit├® physique et s├®dentarit├® en Hauts-de-France : les enseignements des Barom├©tres Sant├® Les...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Journ├®e de la Plateforme ┬½ Sport et sant├® : promouvoir l'activit├® physique pour tous...

Lire la suite

Plateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 26 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France octobre 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Webinaire sur la fragilit├®...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 25 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France ao├╗t 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Au travail en bonne...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

La synth├©se de la journ├®e annuelle de la PF2S 2024 Sport & sant├® Promouvoir l'activit├® physique pour tous et...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 24 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France d'octobre 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Cartographie des services num├®riques r├®gionaux...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 23 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de juillet 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Forte progression de la...

Lire la suite