National

Sant├® travail : 4e plan

Le 4e plan sant├® travail 2021-2025 a ├®t├® rendu public en d├®cembre 2021. Il est le fruit dŌĆÖun travail collaboratif entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Le 4e plan sant├® travail 2021-2025 a ├®t├® rendu public en d├®cembre 2021. Il est le fruit dŌĆÖun travail collaboratif entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

La priorit├® de ce 4e plan est donn├®e ├Ā la pr├®vention, ├Ā la qualit├® de vie et aux conditions de travail comme levier de performance de lŌĆÖentreprise et de bien-├¬tre des salari├®s. Il encourage aussi le d├®veloppement dŌĆÖune approche d├®cloisonn├®e entre la sant├® au travail, la sant├® publique et la sant├® environnementale.

Le 4e plan est compos├® dŌĆÖun axe transversal de lutte contre les accidents du travail graves et mortels, et de quatre axes strat├®giques :

- pr├®vention primaire et culture de pr├®ventionŌĆē;

- d├®sinsertion et usure professionnelle et maintien en emploiŌĆē;

- d├®fis dŌĆÖaujourdŌĆÖhui et de demainŌĆē;

- gouvernance et pilotage.

Dix objectifs op├®rationnels le compl├©tent compos├®s de 33 actions et 90 sous-actions.

Le PNST 4 sera d├®clin├® en r├®gion (PRST) au cours du premier semestre 2022.

┬½ Ce plan sŌĆÖenrichira de toutes les initiatives mises en ┼ōuvre sur le terrain, dans le cadre des plans r├®gionaux de sant├® au travail (PRST), qui exigeront une mobilisation importante des acteurs locaux. Les PRST sont essentiels pour concevoir et mettre en ┼ōuvre des actions partenariales au plus pr├©s des besoins des territoires.ŌĆē┬╗

Laurent Pietraszewski, secr├®taire dŌĆÖ├ētat charg├® des Retraites et de la Sant├® au travail

En savoir +

FOCUS

Le Sida - VIH

D├®partement du Nord : une prise en charge compl├©te propos├®e avec d├®pistage du VIH, des IST (infections sexuellement transmissibles) et des h├®patites virales.

Le D├®partement du Nord est engag├® dans la lutte contre la tuberculose et les infections sexuellement transmissibles. Il sŌĆÖappuie pour cela sur dix services de pr├®vention sant├® (SPS), r├®partis sur le territoire du Nord. Conform├®ment ├Ā la strat├®gie nationale de sant├® sexuelle 2017-2030, il contribue ├Ā atteindre lŌĆÖobjectif fix├® par lŌĆÖ├ētat : en finir avec lŌĆÖ├®pid├®mie de sida dŌĆÖici 2030.

Le Nord d├®veloppe une offre compl├©te de consultations ├Ā travers ses centres gratuits dŌĆÖinformation, de d├®pistage et de diagnostic (CeGIDD). Les usagers sont accueillis dans ces centres par une ├®quipe pluri-professionnelle (m├®decins, sexologues, infirmiers et infirmi├©res, travailleurs sociaux, psychologues, secr├®taires). Elle prend en charge la sant├® sexuelle avec une approche globale et positive.

La pr├®vention du VIH reste primordiale et est souvent associ├®e avec la pr├®vention des autres IST. Les CeGIDD assurent la distribution de pr├®servatifs masculins et f├®minins. Des s├®ances dŌĆÖinformations collectives sont propos├®es aux personnes les plus ├Ā risque, notamment les adolescents.

La prophylaxie pr├®-exposition ou PrEP, propos├®e dans les CeGIDD, est une m├®thode de pr├®vention recommand├®e chez les adultes expos├®s ├Ā haut risque de contracter le VIH (hommes ayant des rapports sexuels avec dŌĆÖautres hommes - HSH- et travailleurs du sexe notamment). Un suivi r├®gulier par un m├®decin est organis├®, incluant un d├®pistage de VIH au minimum tous les trois mois et une surveillance de la fonction r├®nale.

Le traitement post-exposition (TPE) consiste ├Ā prendre en charge un usager ayant ├®t├® expos├® ├Ā une exposition aux virus (VIH, H├®p B et C). La consultation m├®dicale initiale permet dŌĆÖ├®valuer le risque, de prescrire un traitement et de r├®aliser des s├®rologies de d├®pistage. Le patient est ensuite revu pour r├®├®valuer la n├®cessit├® de continuer le traitement.

La pr├®vention repose enfin sur la r├®alisation de tests rapides dŌĆÖorientation diagnostic (TROD) et dŌĆÖautotests. Les TROD sont r├®alis├®s au sein des CeGIDD ou par des associations agr├®├®es ; des actions de d├®pistage cibl├® peuvent ├¬tre organis├®es lors dŌĆÖ├®v├®nements festifs. Les autotests sont vendus en pharmacie et r├®alis├®s par les patients ├Ā leur domicile. Cependant, la fiabilit├® des tests nŌĆÖest pas parfaite et n├®cessite une confirmation par un test sanguin en cas de positivit├®.

Au cours de lŌĆÖann├®e 2019, les CeGIDD du Nord ont r├®alis├® plus de 21 000 entretiens m├®dicaux (consultations, informations et entretien pour rendre les r├®sultats des tests effectu├®s) principalement ├Ā Lille, Roubaix, Dunkerque et Valenciennes. 10 000 tests s├®rologiques ont permis de d├®couvrir 17 s├®ropositivit├®s VIH.

LŌĆÖincidence de lŌĆÖinfection ├Ā VIH reste assez faible dans le d├®partement du Nord. LŌĆÖactivit├® des CeGIDD contribue ├Ā atteindre lŌĆÖobjectif de 95 % des personnes connaissant leur statut s├®rologique fix├® par ONUSIDA en novembre 2025.

En savoir +

Aussi sur PF2S

La pr├®vention de lŌĆÖinfection par le VIH, quels challenges dans le cadre pand├®mie ├Ā SARS-COV-2?

FOCUS

Le sida - VIH

La pr├®vention de lŌĆÖinfection par le VIH, quels challenges dans le cadre de la pand├®mie ├Ā SARS-CoV-2 ?

Nous vivons la quaranti├©me ann├®e de lŌĆÖ├®pid├®mie li├®e au VIH. LŌĆÖann├®e 2021 aura ├®t├® marqu├®e par une autre ├®pid├®mie, celle du SARS-CoV-2, dont les cons├®quences affectent et affecteront encore la lutte contre le VIH. En effet, en 2021 le nombre de d├®pistages a baiss├® en France de mani├©re massive (environ -15ŌĆē% jusquŌĆÖ├Ā mi-2021). Ceci a entrain├® une baisse du nombre de d├®pistages positifs de pr├©s de 30ŌĆē% dans certaines r├®gions fran├¦aises. Cette crise a ├®galement marqu├® un coup dŌĆÖarr├¬t dans le d├®ploiement de la Prophylaxie de pr├®exposition (PrEP). Toutes les strat├®gies visant ├Ā ┬½ aller-vers ┬╗ les populations afin dŌĆÖinformer et de tester ont ├®galement ├®t├® ├®branl├®es. Cette pand├®mie nous oblige ├Ā innover pour maintenir le lien avec les populations ├Ā haut risque mais aussi les autres qui, bien que moins touch├®es par le VIH, le sont de mani├©re tr├©s importante pour les autres infections sexuellement transmissibles.

Des challenges d├®j├Ā identifi├®s avant la crise le sont encore plus aujourdŌĆÖhui ├Ā savoir :

ŌĆó prendre le virage du num├®rique afin de toucher de mani├©re efficace sur un large territoire lŌĆÖensemble des populationsŌĆē;

ŌĆó adapter lŌĆÖoffre de pr├®vention aux diff├®rents publics et selon les territoiresŌĆē;

ŌĆó d├®velopper de nouvelles strat├®gies pour toucher les personnes les moins impliqu├®es dans les parcours de pr├®vention et qui sont pourtant ├Ā risque dŌĆÖinfection.

Sur ce dernier point, lŌĆÖaccent doit se mettre sur les jeunes et les adolescents, quel que soit leur milieu socio-├®conomique. La moiti├® des diagnostics dŌĆÖinfection par le VIH est r├®alis├®e chez les moins de 30 ans, avant lŌĆÖ├óge m├®dian de consultation pour la mise en route de strat├®gies pr├®ventives combin├®es. De plus, cette population a ├®t├® extr├¬mement impact├®e par la crise, sur le plan ├®conomique et social. La pr├®carisation peut ├¬tre associ├®e ├Ā une augmentation du risque dŌĆÖinfection.

Enfin, avant cette crise, on observait une baisse trop discr├©te du nombre de nouvelles infections d├®couverte en France, soulignant que les efforts favorisant lŌĆÖacc├©s ├Ā la pr├®vention et au traitement pr├®coce devaient ├¬tre intensifi├®s. La crise sanitaire nous incite ├Ā redoubler dŌĆÖeffort.

Dr Olivier Robineau, co-pr├®sident

Corevih des Hauts-de-France

En savoir +

Aussi sur PF2S

FOCUS

Le sida - VIH

Une longue histoire

Le 5 juin 1981 est la date officielle du d├®but de lŌĆÖ├®pid├®mie de sida dans le monde. Le Centre pour le contr├┤le et la pr├®vention des maladies (CDC), organisme f├®d├®ral de sant├® publique (Atlanta), d├®crit alors le cas de cinq jeunes dŌĆÖune communaut├® dŌĆÖhomosexuels de San Francisco atteints de ce quŌĆÖil appelait alors une pneumocytose. Le r├®tro-virus ├Ā lŌĆÖorigine du sida sera identifi├® deux ans plus tard ├Ā lŌĆÖInstitut Pasteur par Luc Montagnier, Fran├¦oise Sinoussi et Jean-Claude Chermann. Il est baptis├® d├®finitivement en 1986 sous lŌĆÖappellation de virus de lŌĆÖimmunod├®ficience humaine (VIH).

En r├®alit├®, lŌĆÖ├®pid├®mie avait commenc├® une quarantaine dŌĆÖann├®es plus t├┤t au Congo belge o├╣ L├®opoldville (Kinshasa) fut lŌĆÖ├®picentre de la pand├®mie. Mais le patient z├®ro a ├®t├® infect├® il y a plus de cent ans. Son ├®volution ├Ā bas bruit a masqu├® lŌĆÖampleur de la pand├®mie. Le virus atteint New York en 1971, puis au d├®but des ann├®es quatre-vingt lŌĆÖOuest am├®ricain et lŌĆÖEurope.

En 2021, pr├©s de quarante millions de personnes sont porteuses du VIH, 73 % b├®n├®ficient dŌĆÖun traitement. On d├®nombre un million de victimes par an. Le sida est la premi├©re cause de mortalit├® chez les femmes de 15 ├Ā 49 ans dans le monde. DŌĆÖapr├©s lŌĆÖOnu, six millions des personnes atteintes du VIH dans le monde (16 %) ne savent pas quŌĆÖelles sont s├®ropositives.

Depuis quarante ans, la course est au vaccin, mais tous les candidats ont ├®chou├®. La r├®ponse immunitaire induite par les vaccins test├®s nŌĆÖa jamais permis dŌĆÖoffrir une protection compl├©te. Si un vaccin classique prot├©ge contre les formes graves, un vaccin contre le VIH doit irr├®m├®diablement stopper lŌĆÖinfection.

Le VIH est un virus bien plus complexe que SARS-Cov-2. Cependant, les d├®couvertes faites dans la lutte contre la Covid-19 et la r├®ussite vaccinale obtenue en un temps record, laissent augurer de nouvelles strat├®gies vaccinales, notamment en surpassant la r├®ponse immunitaire.

En savoir +

FOCUS

Le sida - VIH

├ēpid├®miologie du VIH

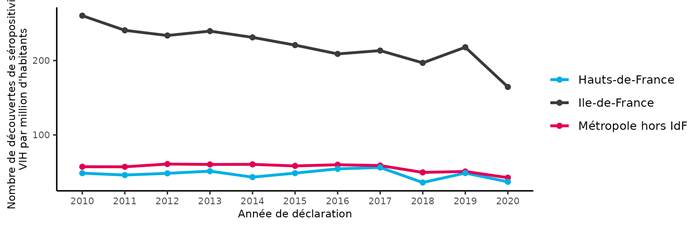

Cette synth├©se pr├®sente les donn├®es r├®gionales de surveillance ├®pid├®miologique actualis├®es au 31 d├®cembre 2020 pour les infections ├Ā VIH et le sida dans les Hauts-de-France. Ces donn├®es sont issues des syst├©mes de surveillance anim├®s par Sant├® publique France (SpF) concernant le suivi des activit├®s de d├®pistage du VIH par les laboratoires (LaboVIH) et la notification obligatoire des cas dŌĆÖinfection par le VIH et de sida. LŌĆÖensemble des donn├®es a fait lŌĆÖobjet dŌĆÖune publication dans le Bulletin de sant├® publique VIH-IST des Hauts-de-France du 1er d├®cembre 2021.

En 2020, le nombre de s├®rologies VIH effectu├®es dans la r├®gion Hauts-de-France ├®tait de 66 ŌĆ░ habitants. LŌĆÖanalyse des donn├®es montre que lŌĆÖactivit├® du d├®pistage par les laboratoires a fortement diminu├® entre 2019 et 2020, en raison dŌĆÖune baisse du recours au d├®pistage lors du premier confinement. En 2020, lŌĆÖactivit├® de d├®pistage dans la r├®gion reste inf├®rieure ├Ā celle observ├®e en France m├®tropolitaine hors ├Äle-de-France.

Parmi les s├®rologies VIH effectu├®es dans la r├®gion en 2020, la proportion de s├®rologies positives pour mille tests effectu├®s ├®tait estim├®e ├Ā 0,8. Elle varie peu depuis 2010, entre 0,8 ŌĆ░ et 1,1 ŌĆ░, sans tendance particuli├©re. Cette proportion demeure proche de celle retrouv├®e au niveau de la France m├®tropolitaine hors ├Äle-de-France

En 2020, le nombre de d├®couvertes de s├®ropositivit├® au VIH en Hauts-de-France ├®tait de 37 par million dŌĆÖhabitants. Ce nombre a diminu├® en 2020 et est inf├®rieur ├Ā celui de la France m├®tropolitaine hors ├Äle-de-France (43 par million dŌĆÖhabitants). Cette diminution peut ├¬tre expliqu├®e par la baisse de lŌĆÖactivit├® de d├®pistage et par une moindre exposition au VIH li├®e au confinement et mesures de restriction (fermetures les lieux festifs). ├Ć noter que cette diminution est aussi observ├®e au niveau national.

Parmi les personnes d├®couvrant leur s├®ropositivit├® dans la r├®gion en 2020, plus des trois quart ├®taient des hommes et la classe dŌĆÖ├óge des 25-49 ans ├®tait majoritaire (67 % des cas). La proportion dŌĆÖhommes ayant des rapports sexuels avec des hommes parmi les d├®couvertes de s├®ropositivit├® est relativement stable depuis 2015 et est le mode de contamination le plus fr├®quent (61 % versus 38ŌĆē% pour les rapports h├®t├®rosexuels en 2020).

En 2020, 33 % des diagnostics sont r├®alis├®s ├Ā un stade avanc├® de lŌĆÖinfection ├Ā VIH (CD4 < 200/mm3 ou sida au diagnostic) dans la r├®gion, ce qui constitue une perte de chance en termes de prise en charge individuelle et un risque de transmission du VIH aux partenaires avant la mise sous traitement antir├®troviral. Cette proportion est sup├®rieure ├Ā celle observ├®e sur la p├®riode 2015-2019 (30 %).

Impact de la pand├®mie ├Ā SARS-CoV-2 sur le d├®pistage du VIH et des IST bact├®riennes

Les baisses du recours au d├®pistage en 2020, observ├®es ├Ā la fois pour le VIH et les IST bact├®riennes, peuvent laisser craindre un retard au diagnostic et une circulation plus importante de ces infections. Il est donc important, dans le contexte actuel de persistance de lŌĆÖ├®pid├®mie ├Ā SARS-CoV-2, dŌĆÖinciter la population ├Ā recourir au syst├©me de soins, et notamment ├Ā lŌĆÖoffre de d├®pistage dans toutes ses modalit├®s, afin de permettre une prise en charge adapt├®e.

Par ailleurs, il est essentiel dŌĆÖam├®liorer lŌĆÖexhaustivit├® des donn├®es de surveillance, qui sŌĆÖest particuli├©rement d├®grad├®e ces deux derni├©res ann├®es, afin de pouvoir disposer dŌĆÖindicateurs robustes au niveau national et territorial, indispensables au suivi de la strat├®gie nationale de sant├® sexuelle 2017-2030.

Bakhao NŌĆÖDiane, PhD sant├® publique

Sant├® publique France, Lille

En savoir +

27-05-2025 | Actualit├®s

En partenariat avec la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France, le groupe de travail sant├® & social de G├®o2France vous invite...

Lire la suite05-11-2024 | Social

EUROPE Le fonds social europ├®en Cr├®e en 1957, le fonds social europ├®en avait pour but initial dŌĆÖaider ├Ā la...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

NATIONAL Faire Alliance pour am├®liorer la sant├® des plus jeunes Dans le cadre de lŌĆÖexp├®rimentation Faire Alliance pour am├®liorer...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Corpulence, activit├® physique et s├®dentarit├® en Hauts-de-France : les enseignements des Barom├©tres Sant├® Les...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Journ├®e de la Plateforme ┬½ Sport et sant├® : promouvoir l'activit├® physique pour tous...

Lire la suite

Plateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 26 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France octobre 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Webinaire sur la fragilit├®...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 25 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France ao├╗t 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Au travail en bonne...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

La synth├©se de la journ├®e annuelle de la PF2S 2024 Sport & sant├® Promouvoir l'activit├® physique pour tous et...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 24 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France d'octobre 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Cartographie des services num├®riques r├®gionaux...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 23 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de juillet 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Forte progression de la...

Lire la suite