R├ēGION

Sant├® des femmes en Hauts-de-France : des disparit├®s sociod├®mographiques et territoriales importantes

├Ć lŌĆÖoccasion de la journ├®e internationale dŌĆÖaction pour la sant├® des femmes, le 28 mai, lŌĆÖOR2S a publi├®, en lien avec le Conseil r├®gional et lŌĆÖARS, trois plaquettes sur cette th├®matique. Ces documents pr├®sentent un ├®tat des lieux de la situation sanitaire ├Ā lŌĆÖ├®chelle r├®gionale, en fonction du profil sociod├®mographique des femmes, mais ├®galement des sp├®cificit├®s infrar├®gionales, des ├®volutions temporelles, ainsi que des comparaisons avec le niveau national.

En 2011-2017, lŌĆÖesp├®rance de vie des femmes vivant en Hauts-de-France est de 1,8 an de moins que celle des Fran├¦aises, de 3,8 ans de moins dans lŌĆÖEPCI pr├®sentant la situation la plus d├®favorable des Hauts-de-France.

Les pathologies li├®es ├Ā la consommation dŌĆÖalcool font partie de celles pour lesquelles la mortalit├® est bien plus ├®lev├®e dans la r├®gion que ce qui est observ├® ├Ā lŌĆÖ├®chelle nationale, avec 80 % de d├®c├©s f├®minins suppl├®mentaires associ├®s ├Ā cette cause chaque ann├®e par rapport ├Ā la France.

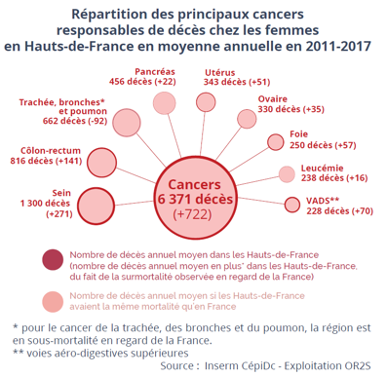

Les cancers, deuxi├©me cause de mortalit├® chez les femmes, entra├«nent plus de 6ŌĆē300 d├®c├©s par an en Hauts-de-France, plus de 700 de plus que si la mortalit├® ├®tait la m├¬me quŌĆÖen France. Le cancer du sein, suivi du cancer colorectal, sont les deux cancers les plus meurtriers chez les femmes de la r├®gion, alors quŌĆÖils sont ├®galement ceux pouvant ├¬tre d├®pist├®s dans le cadre dŌĆÖun programme organis├® (avec le cancer de lŌĆÖut├®rus). Le taux de participation au programme de d├®pistage organis├® du cancer du sein est pourtant meilleur dans les Hauts-de-France quŌĆÖ├Ā lŌĆÖ├®chelle nationale, le d├®partement de la Somme ├®tant parmi les meilleurs ├®l├©ves.

Mais la sant├® physique nŌĆÖest pas la seule en cause puisque plus dŌĆÖune femme sur sept d├®clare avoir v├®cu un ├®pisode d├®pressif caract├®ris├® au cours de lŌĆÖann├®e en 2017 dans les Hauts-de-France, les jeunes femmes ├®tant plus touch├®es que leurs a├«n├®es. Les taux de suicide restent plus ├®lev├®s dans la r├®gion quŌĆÖen France hexagonale, en particulier dans le Pas-de-Calais o├╣ pr├©s dŌĆÖun suicide f├®minin sur deux serait ├®vit├® avec un taux de mortalit├® similaire ├Ā celui de la France.

Quelques pathologies font exception ├Ā la conjoncture particuli├©rement sombre de la r├®gion. CŌĆÖest le cas du cancer de la trach├®e, des bronches et du poumon, pour lequel, malgr├® une augmentation de la mortalit├® f├®minine au cours du temps, la situation reste plus favorable dans les Hauts-de-France quŌĆÖen France hexagonale.

Une situation parfois tr├©s ├®loign├®e de celle des hommes

La sant├® des femmes ne pouvant ├¬tre totalement appr├®hend├®e sans ├¬tre confront├®e ├Ā celle des hommes, le second document int├©gre des disparit├®s selon le sexe. Ainsi, les femmes vivant en Hauts-de-France ont une esp├®rance de vie 7 ans plus longue que leurs homologues masculins ; elles d├®c├©dent 1,5 fois moins dŌĆÖune maladie cardiovasculaire, deux fois moins dŌĆÖun cancer (en particulier 4,6 fois moins dŌĆÖun cancer de la trach├®e, des bronches et du poumon), 3,4 fois moins dŌĆÖune pathologie li├®e ├Ā lŌĆÖalcool ou au tabac et quatre fois moins dŌĆÖun suicide, mais sont plus touch├®es par la maladie dŌĆÖAlzheimer.

En savoir +

Sant├® des femmes en Hauts-de-France : la synth├©se

Aussi sur PF2S

Parcours de femmes sans domicile fixe en Hauts-de-France

R├ēGION

├ēlaboration du Plan R├®gional Sant├® Environnement 4

De nombreux habitants des Hauts-de-France sont expos├®s aux facteurs de risque li├®s ├Ā lŌĆÖenvironnement et ├Ā leurs cons├®quences. Face aux attentes grandissantes de la population et conscients de lŌĆÖenjeu majeur de sant├® publique quŌĆÖil repr├®sente, lŌĆÖAgence r├®gionale de sant├®, la Pr├®fecture et la R├®gion Hauts-de-France ont travaill├® avec les acteurs locaux ├Ā lŌĆÖ├®laboration du Plan r├®gional sant├®-environnement, avec pour ambition de r├®pondre au mieux aux pr├®occupations et aux besoins de la population des Hauts-de-France.

Sur la p├®riode 2017-2021, le Plan R├®gional Sant├® Environnement 3 (PRSE 3) avait pour ambition dŌĆÖam├®liorer lŌĆÖ├®tat de sant├® et les conditions de vie des habitants des Hauts-de-France ├Ā lŌĆÖaide dŌĆÖactions concr├©tes.

Afin de construire le nouveau plan, les pilotes ont souhait├® engager une ├®valuation du PRSE 3, de ses effets et de la qualit├® de sa mise en ┼ōuvre. LŌĆÖobjectif est, dŌĆÖune part, de mesurer les r├®sultats du plan au regard de ses objectifs initiaux et, dŌĆÖautre part, de formuler des recommandations strat├®giques et op├®rationnelles pour la construction et la mise en ┼ōuvre du prochain PRSE 4. Afin de croiser les regards, cette ├®valuation repose aussi bien sur les aspects quantitatifs que qualitatifs et sur des entretiens aupr├©s de diff├®rents acteurs : associations, institutions, collectivit├®s, EPCI, acteurs du monde ├®conomique et de lŌĆÖindustrie, universit├®s, URPS, etc.

Le PRSE 4 vise ├Ā d├®cliner sur la p├®riode 2023-2027 les enjeux du Plan national sant├® environnement (PNSE 4 adopt├® en 2021 et qui couvre la p├®riode 2021-2025), adapt├®s aux priorit├®s et sp├®cificit├®s de notre territoire. ├ēlabor├® autour du concept ┬½ Une seule sant├® ┬╗, le PNSE 4 propose dŌĆÖagir sur les facteurs environnementaux qui affectent ├Ā la fois la sant├® humaine, animale et plus largement celle des ├®cosyst├©mes.

Pour construire et suivre ce prochain plan, la concertation locale sŌĆÖappuie sur un groupe r├®gional sant├®-environnement dŌĆÖune quarantaine de personnalit├®s et organisations r├®gionales du monde de la recherche, de la sant├®, du secteur ├®conomique et de la soci├®t├® civile.

La d├®marche d'├®laboration du PRSE 4 se d├®cline en plusieurs ├®tapes :

- Identification des enjeux de sant├® environnementale prioritaires sur lŌĆÖensemble de la r├®gion en se basant sur les attentes des parties prenantes ;

- D├®finition des axes, des objectifs et des actions, coconstruits avec les parties prenantes concern├®es afin de garantir leur pertinence et leur faisabilit├®.

Pour ce faire, plusieurs temps de concertation de tous les acteurs sont pr├®vus au cours de lŌĆÖann├®e :

- Des entretiens th├®matiques avec les acteurs du pr├®c├®dent Plan et les nouveaux acteurs en avril et mai ;

- Une enqu├¬te en ligne destin├®e aux EPCI afin de recueillir leurs enjeux locaux et attentes en avril-mai ;

- Des ateliers de travail sur les futurs axes du PRSE en juin ;

- Une phase de consultation et dŌĆÖapprobation du plan en octobre et novembre.

En savoir +

Lancement des travaux du prochain plan r├®gional sant├® environnement (PRSE4)

Troisi├©me Plan R├®gional Sant├® Environnement (PRSE 3)

Aussi sur PF2S

Rencontre Piver sur les transitions environnementales

R├ēGION

Cr├®ation d'un 24e conseil de sant├® mentale en Hauts-de-France

Dans lŌĆÖoptique de f├®d├®rer lŌĆÖensemble des acteurs partie prenante dŌĆÖune politique de sant├® mentale commune, lŌĆÖARS, lŌĆÖ├ētablissement public de sant├® mentale de lŌĆÖagglom├®ration lilloise (EPSM) et huit communes de lŌĆÖest de lŌĆÖagglom├®ration lilloise ont sign├® le 12 avril 2023 une convention constitutive dŌĆÖun Conseil intercommunal de sant├® mentale (CISM).

La crise sanitaire li├®e ├Ā la Covid-19 et les confinements r├®p├®t├®s ont eu pour effet de mettre en lumi├©re les probl├©mes de sant├® mentale et la n├®cessit├® dŌĆÖagir pour les pr├®venir.

La crise sanitaire li├®e ├Ā la Covid-19 et les confinements r├®p├®t├®s ont eu pour effet de mettre en lumi├©re les probl├©mes de sant├® mentale et la n├®cessit├® dŌĆÖagir pour les pr├®venir.

Le communiqu├® de presse diffus├® par lŌĆÖARS et la commune de Villeneuve dŌĆÖAscq expose les objectifs de ce dispositif : ┬½ Afin dŌĆÖassurer ├Ā la population de lŌĆÖagglom├®ration lilloise une meilleure adaptation de lŌĆÖoffre de soins, dŌĆÖ┼ōuvrer en pr├®vention et de g├®rer les situations de crise, les communes de Villeneuve dŌĆÖAscq, Anstaing, Baisieux, Ch├®reng, Forest-sur-Marque, Gruson, Tressin et Willems se r├®unissent d├®sormais autour dŌĆÖun Conseil Intercommunal de sant├® mentale. La coop├®ration r├®guli├©re et formalis├®e des acteurs concern├®s, permet la concertation et la coordination entre les services de psychiatrie publics, les ├®lus locaux, les habitants et les aidants ┬╗.

En plus de lŌĆÖaccompagnement m├®thodologique pour la constitution dŌĆÖun tel dispositif, lŌĆÖARS participe pour moiti├® au financement dŌĆÖun poste de coordinateur du CISM.

En savoir +

Signature dŌĆÖune convention pour la pr├®vention de la sant├® mentale

Pr├®sentation d'un Conseil Local de Sant├® Mentale (CLSM)

Aussi sur PF2S

Sant├® mentale en Hauts-de-France : ├®tat des lieux et recommandations du Ceser

Une population en bonne sant├® cŌĆÖest une r├®gion qui se porte bien !

EUROPE

Lutter contre le manque d'activit├® physique des Europ├®ens

DŌĆÖapr├©s un r├®cent rapport de lŌĆÖOrganisation de coop├®ration et de d├®veloppement ├®conomiques (OCDE) et de lŌĆÖOrganisation mondiale de la sant├® (OMS), les Europ├®ens ne bougent pas assez, une tendance qui sŌĆÖest aggrav├®e avec la pand├®mie de Covid-19 et les mesures de confinement.

LŌĆÖactivit├® physique est un d├®terminant majeur de lŌĆÖ├®tat de sant├® physique et mentale des individus et contribue au bien-├¬tre. Il est donc essentiel de pratiquer r├®guli├©rement une activit├® physique. Pourtant, dŌĆÖapr├©s le rapport Step Up! Tackling the Burden of Insufficient Physical Activity in Europe, pr├©s dŌĆÖun adulte europ├®en sur trois ne fait pas suffisamment de sport alors que lŌĆÖOMS pr├®conise un minimum de deux heures et demie dŌĆÖactivit├® physique dŌĆÖintensit├® mod├®r├®e chaque semaine. Pr├©s de la moiti├® dŌĆÖentre eux (45 %) ne pratiquent aucune activit├® sportive. Chez les adolescents, moins dŌĆÖun gar├¦on sur cinq et moins dŌĆÖune fille sur dix r├®pondent aux recommandations de lŌĆÖOMS. De plus, la pratique dŌĆÖune activit├® sportive ne sŌĆÖam├®liore pas avec lŌĆÖ├óge puisque seul un quart des 55 ans et plus en pratique une de fa├¦on hebdomadaire.

Par ailleurs, la pand├®mie de Covid et les mesures de confinement ont contribu├® ├Ā une baisse de lŌĆÖactivit├® physique, la moiti├® des Europ├®ens ayant r├®duit leur activit├® physique.

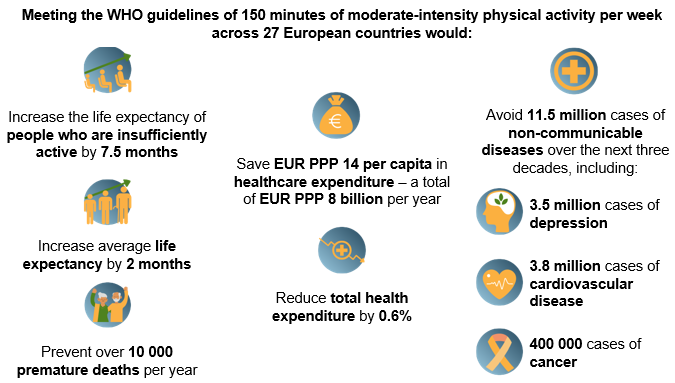

Pourtant, selon les estimations de ce rapport, si lŌĆÖensemble des Europ├®ens pratiquait les deux heures et demie dŌĆÖactivit├® physique hebdomadaire recommand├®es par lŌĆÖOMS, ce sont plus de 10 000 d├®c├©s pr├®matur├®s de personnes ├óg├®es de 30 ├Ā 70 ans qui pourraient ├¬tre ├®vit├®s chaque ann├®e. Pour les personnes insuffisamment actives, cela pourrait faire augmenter leur esp├®rance de vie de 7,5 mois. Une augmentation de lŌĆÖactivit├® physique aurait dŌĆÖimportants b├®n├®fices pour les ├®tats europ├®ens, en termes dŌĆÖ├®tat de sant├® comme de d├®penses de sant├®.

Malgr├® les politiques mises en place pour promouvoir lŌĆÖactivit├® physique, des efforts restent ├Ā faire. Face ├Ā des comportements complexes et longs ├Ā faire ├®voluer vis-├Ā-vis de lŌĆÖactivit├® physique, ce rapport invite les d├®cideurs politiques ├Ā mettre en ┼ōuvre un ensemble complet de politiques afin dŌĆÖagir simultan├®ment sur lŌĆÖint├®gralit├® des facteurs concourant ├Ā lŌĆÖactivit├® physique.

En savoir +

Aussi sur PF2S

M├®dicasport, promouvoir une activit├® physique adapt├®e

Pratiques sportives dans les Hauts-de-France

NATIONAL

L'ob├®sit├®, une ├®pid├®mie difficile ├Ā enrayer

Afin de pouvoir ├®valuer lŌĆÖefficacit├® des mesures de pr├®vention telles que le Programme national nutrition sant├® (PNNS), la Ligue contre lŌĆÖob├®sit├® et des chercheurs de lŌĆÖInserm et du CHU de Montpellier ont r├®cemment publi├® une ├®tude dressant lŌĆÖ├®tat des lieux de lŌĆÖob├®sit├® en France, enjeu de sant├® publique majeur.

D├©s 1997, lŌĆÖOrganisation mondiale de la sant├® (OMS) alerte sur la ┬½ premi├©re ├®pid├®mie non infectieuse de lŌĆÖhistoire de lŌĆÖhumanit├® ┬╗ : lŌĆÖob├®sit├®. Cette derni├©re constitue un probl├©me de sant├® publique mondial, dont lŌĆÖincidence ne cesse dŌĆÖaugmenter, le nombre de cas ayant presque tripl├® ├Ā lŌĆÖ├®chelle mondiale depuis 1997.

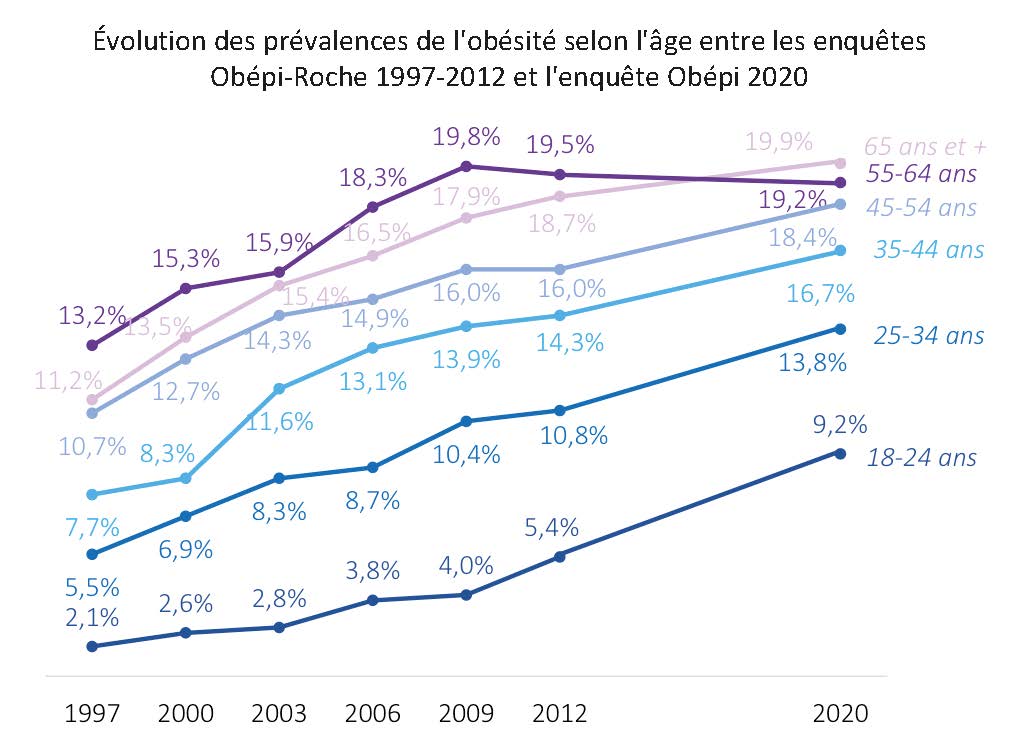

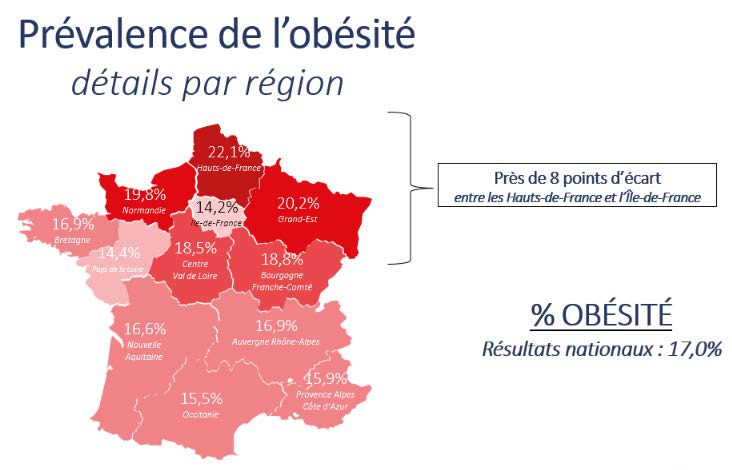

En France, selon cette ├®tude de la Ligue contre lŌĆÖob├®sit├® parue en f├®vrier dans le Journal of Clinical Medicine, 47 % des adultes fran├¦ais sont en situation de surpoids, dont 17 % en situation dŌĆÖob├®sit├®. La pr├®valence de lŌĆÖob├®sit├® en particulier augmente ├Ā rythme soutenu : de moins de 9 % en 1997, elle est pass├®e ├Ā 15 % en 2012 et 17 % en 2020.

La pr├®valence du surpoids ou de lŌĆÖob├®sit├® augmente avec lŌĆÖ├óge : si lŌĆÖexc├©s de poids touche pr├©s dŌĆÖun quart des 18ŌĆæ24 ans, il atteint 57 % chez les 65 ans et plus. Cependant, ce sont parmi les plus jeunes que lŌĆÖob├®sit├® a le plus fortement augment├® ces derni├©res ann├®es. Ainsi lŌĆÖob├®sit├® a ├®t├® multipli├®e par 4 chez les 18-24 ans depuis 1997, atteignant 9 % en 2020 (contre 2 % en 1997), et par pr├©s de 3 chez les 25-34 ans, passant de moins de 6 % en 1997 ├Ā 14 % en 2020. LŌĆÖ├®tude r├®v├©le aussi des diff├®rences selon le sexe : ainsi si les hommes sont plus souvent en surpoids que les femmes (37 % contre 24 %), le taux dŌĆÖob├®sit├® est plus important chez les femmes (17,4 %) que chez les hommes (16,7 %). LŌĆÖ├®tude montre aussi une plus forte incidence du surpoids dans les cat├®gories sociales les plus d├®favoris├®es avec des diff├®rences encore plus marqu├®es pour lŌĆÖob├®sit├® qui touche pr├©s de 18 % des ouvriers et employ├®s contre seulement 10 % des cadres.

Ainsi pr├©s de la moiti├® de la population fran├¦aise est en situation de surpoids. Au regard des autres pays europ├®ens, o├╣ la pr├®valence du surpoids est de 59 % en moyenne et celle de lŌĆÖob├®sit├® de 23 %, la situation fran├¦aise est l├®g├©rement moins alarmante. Cependant lŌĆÖaugmentation constante de lŌĆÖob├®sit├® depuis les ann├®es quatre-vingt, notamment chez les plus jeunes, appelle ├Ā un renforcement des politiques et actions de lutte contre lŌĆÖob├®sit├®.

LŌĆÖob├®sit├® en Hauts-de-France

Selon lŌĆÖ├®tude Ob├®pi 2020, la pr├®valence de lŌĆÖob├®sit├® en France correspond ├Ā un gradient nord-sud (├Ā lŌĆÖexception des r├®gions ├Äle-de-France et Pays de Loire), avec une pr├®valence tr├©s ├®lev├®e en Hauts-de-France o├╣ lŌĆÖob├®sit├® atteint 22,1 %, taux le plus important de France m├®tropolitaine.

En savoir +

Aussi sur PF2S

Retour sur la journ├®e ┬½ Alimentation, sant├® & pr├®carit├® ┬╗ de la PF2S

27-05-2025 | Actualit├®s

En partenariat avec la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France, le groupe de travail sant├® & social de G├®o2France vous invite...

Lire la suite05-11-2024 | Social

EUROPE Le fonds social europ├®en Cr├®e en 1957, le fonds social europ├®en avait pour but initial dŌĆÖaider ├Ā la...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

NATIONAL Faire Alliance pour am├®liorer la sant├® des plus jeunes Dans le cadre de lŌĆÖexp├®rimentation Faire Alliance pour am├®liorer...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Corpulence, activit├® physique et s├®dentarit├® en Hauts-de-France : les enseignements des Barom├©tres Sant├® Les...

Lire la suite05-11-2024 | Sant├®

FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Journ├®e de la Plateforme ┬½ Sport et sant├® : promouvoir l'activit├® physique pour tous...

Lire la suite

Plateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 26 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France octobre 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Webinaire sur la fragilit├®...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 25 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France ao├╗t 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Au travail en bonne...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

La synth├©se de la journ├®e annuelle de la PF2S 2024 Sport & sant├® Promouvoir l'activit├® physique pour tous et...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 24 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France d'octobre 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Cartographie des services num├®riques r├®gionaux...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications

Num├®ro 23 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de juillet 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Forte progression de la...

Lire la suite