RÉGION

Santé mentale en Hauts-de-France : les enseignements des Baromètres Santé

Les Baromètres Santé sont des enquêtes nationales conduites par Santé publique France. Ils permettent non seulement de faire un état des lieux des comportements, des connaissances et de la santé des personnes résidant sur le territoire, mais également d’étudier les évolutions au cours du temps. Grâce à un échantillonnage important, les résultats peuvent être déclinés à l’échelle régionale, permettant ainsi une meilleure connaissance des spécificités propres à chaque territoire.

À travers une série d’indicateurs, le Baromètre Santé 2021 traduit un état de santé mentale dégradé pour une part de la population des Hauts-de-France, mais surtout des vulnérabilités très hétérogènes selon la situation personnelle et sociodémographique.

À travers une série d’indicateurs, le Baromètre Santé 2021 traduit un état de santé mentale dégradé pour une part de la population des Hauts-de-France, mais surtout des vulnérabilités très hétérogènes selon la situation personnelle et sociodémographique.

Selon les déclarations des habitants des Hauts-de-France âgés de 18 à 85 ans, plus d’un sur huit a souffert d’un épisode dépressif caractérisé (EDC, diagnostiqué à travers un algorithme de quelques questions) au cours de l’année précédant l’enquête. Les femmes en sont plus souvent victimes que les hommes, les jeunes adultes plus que les seniors, et les responsables de familles monoparentales plus que les couples sans enfant. La situation professionnelle et économique est également un facteur de risque puisque les personnes au chômage sont presque deux fois plus touchées que les personnes en emploi, et celles se disant en difficulté financière le sont presque trois fois plus que les personnes présentant une situation plus aisée.

Par ailleurs, les habitants de la région sont près d’un sur vingt à déclarer avoir eu des pensées suicidaires au cours de l’année, plus les femmes, les personnes précaires et celles vivant seules. En outre, seules trois personnes sur cinq indiquent avoir parlé de ces idées noires à quelqu’un, que ce soit à un professionnel (premier confident déclaré), qu’à de la famille, des amis...

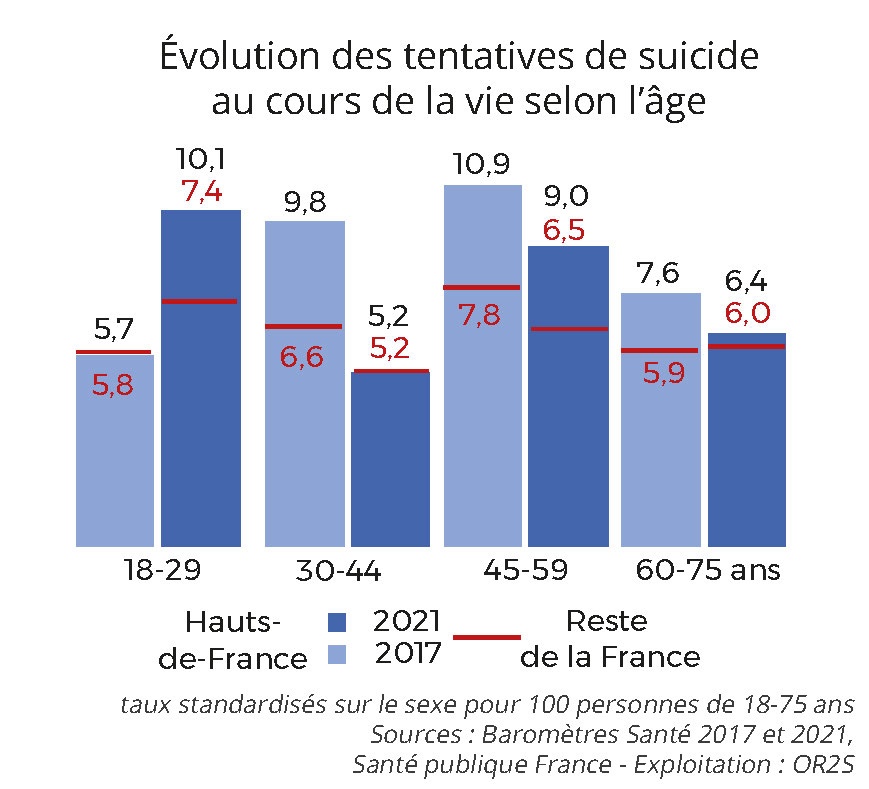

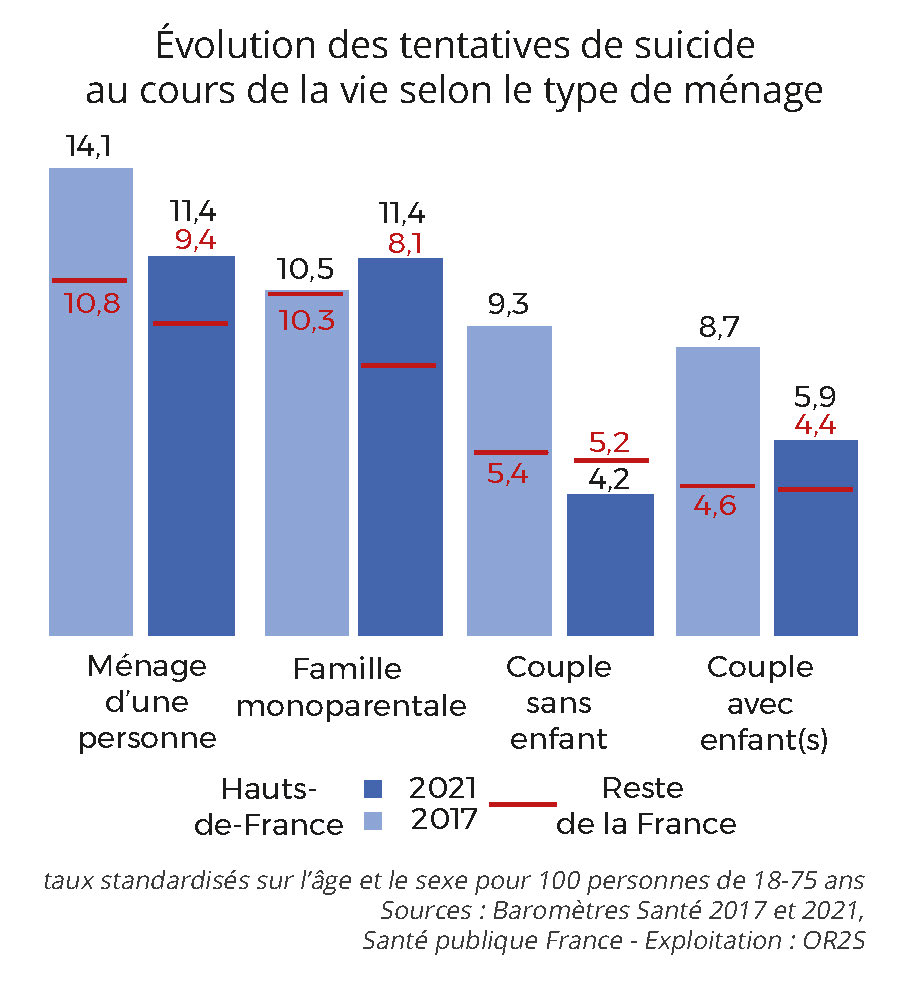

Cette situation se traduit par des tentatives de suicide relativement fréquentes ; un habitant de la région sur treize (près d’une personne en difficulté financière sur cinq) indique avoir déjà essayé de mettre fin à ses jours. Malgré leur jeune âge, c’est le cas de près d’un étudiant de la région sur huit. Il est à noter que bien que les femmes soient plus nombreuses à tenter de mettre fin à leur jour, elles déclarent également plus fréquemment que cela était un appel à l’aide mais qu’elles n’avaient pas l’intention de mourir (près de deux cas sur trois contre moins d’un sur deux chez les hommes).

Une évolution particulièrement défavorable au cours des dernières années chez les jeunes adultes

Les EDC ont augmenté de 60 % chez les moins de 30 ans entre 2017 et 2021. Les cas les plus sévères ont été multipliés par quatre en quatre ans.

Alors que les taux de personnes déclarant avoir eu des pensées suicidaires au cours de l’année ont globalement baissé depuis 2005, entre 2017 et 2021 ils ont plus que doublé chez les personnes de 18 à 29 ans.

Sur cette période, les taux de jeunes adultes ayant déclaré avoir tenté de se suicider ont doublé, tandis qu’une baisse est enregistrée dans les autres classes d’âge.

En savoir +

Le Baromètre santé mentale en Hauts-de-France

Les Baromètres de Santé publique France

Aussi sur PF2S

Santé mentale en Hauts-de-France : état des lieux et recommandations du Ceser

RÉGION

Pour une région en forme

En cette année où la France accueille les Jeux olympiques et paralympiques, la promotion de l’activité physique et sportive a été déclarée Grande Cause Nationale 2024. L’objectif est d’encourager chacun à pratiquer chaque jour 30 minutes d’activité physique, pour lutter contre la sédentarité croissante et valoriser les bienfaits du sport.

En cette année où la France accueille les Jeux olympiques et paralympiques, la promotion de l’activité physique et sportive a été déclarée Grande Cause Nationale 2024. L’objectif est d’encourager chacun à pratiquer chaque jour 30 minutes d’activité physique, pour lutter contre la sédentarité croissante et valoriser les bienfaits du sport.

En Hauts-de-France, une journée régionale pour une France en forme s’est tenue le 15 mai dernier au Louvre-Lens. Au programme, une conférence-débat « Pour une France en forme », des animations sportives et culturelles, dont une visite sportive du musée en 30 minutes, des initiations à une vingtaine de disciplines sportives, ainsi qu’une randonnée-footing de 6 km au départ du musée du Louvre-Lens. Plus de 300 personnes ont participé aux activités de cette journée régionale.

Organisées dans toutes les régions françaises, ces journées poursuivent deux objectifs fondamentaux :

- Informer et sensibiliser la population à l’importance de l’activité physique et aux risques de l’inactivité physique et la sédentarité.

- Accompagner pour un changement de mode de vie pour la santé.

En savoir +

Journée pour une France en forme dans la région des Hauts-de-France

Aussi sur PF2S

Les chemins de la Forme, des parcours sport-santé accessibles à tous

L’ARS se prépare aux Jeux Olympiques et Paralympiques

RÉGION

Forte progression de la vaccination contre les papillomavirus humains

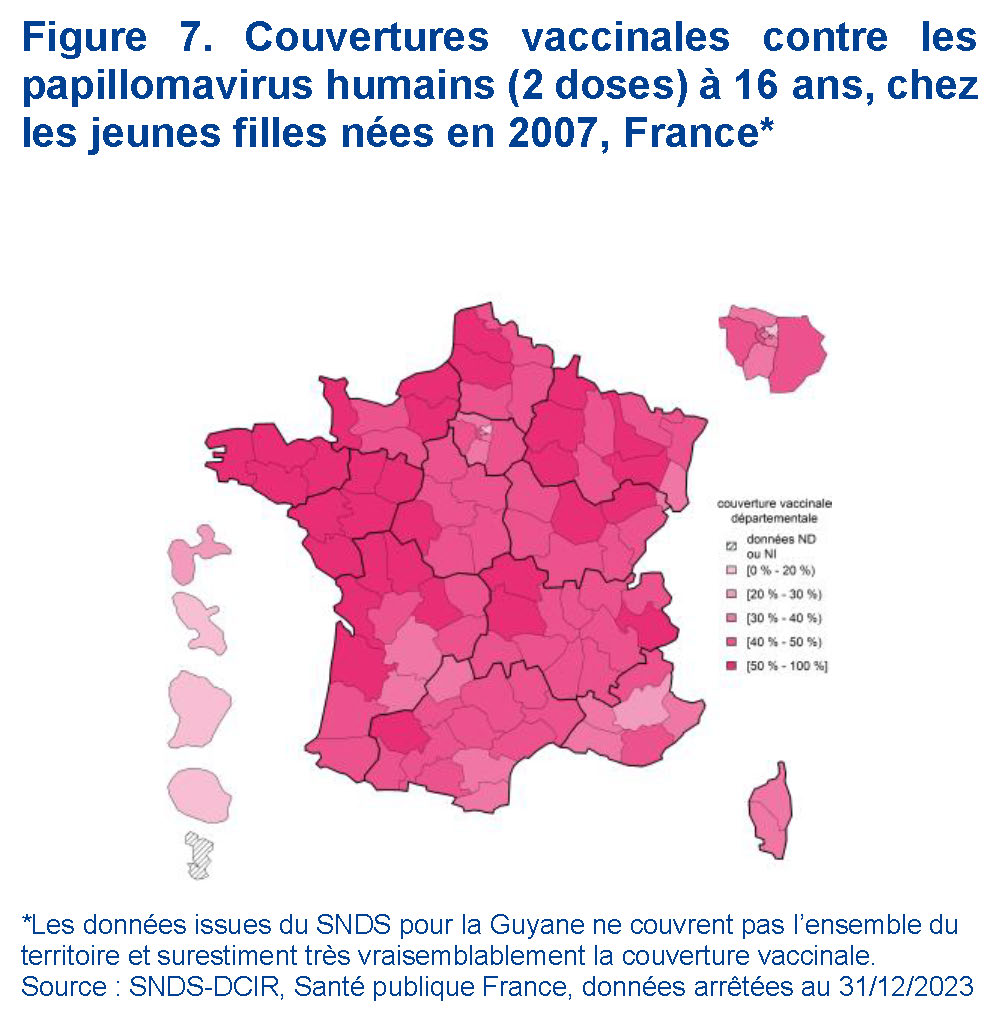

Selon le dernier bilan de Santé publique France sur la vaccination en Hauts-de-France, la vaccination contre les infections à papillomavirus humain (HPV) a nettement progressé dans la région.

Ainsi, suite aux campagnes de vaccination dans les collèges, 65 % des filles (+17 points sur un an) et 49 % des garçons (+18 points) âgés de 12 ans (nés en 2011, majoritairement scolarisés en classe de 5e) ont reçu au moins une dose de vaccin contre les HPV, pour des moyennes nationales de respectivement 55% et 41%. Dans l’ensemble, en 2023, la moitié des jeunes filles de 16 ans ont un schéma de vaccination complet (contre 45 % en France), ainsi qu’environ 16 % des garçons, un taux légèrement supérieur à la moyenne nationale.

À l’occasion de l’inauguration du centre de vaccination de Liévin et de la semaine européenne de la vaccination, l’ARS Hauts-de-France s’est félicitée de cette augmentation significative, mais rappelle que « l’augmentation continue des couvertures vaccinales contre les HPV – seul vaccin efficace contre des cancers – est essentielle et doit encore progresser pour atteindre à terme 80 % d’une classe d’âge vaccinée. La vaccination prévient jusqu’à 90 % des infections à HPV à l’origine de différents cancers (6 000 nouveaux cas de cancers par an en France, dont le plus fréquent est le cancer du col de l’utérus). »

En savoir +

Communiqué de presse de l'ARS Hauts-de-France sur la progression de la vaccination

Bilan de la couverture vaccinale en 2023 en Hauts-de-France par Santé publique France

Aussi sur PF2S

Plan d'action politique vaccinale

Entretien avec le Pr Éric Lartigau, directeur du centre Oscar Lambret

EUROPE

Droit à l'avortement : où est-on dans l'Union européenne ?

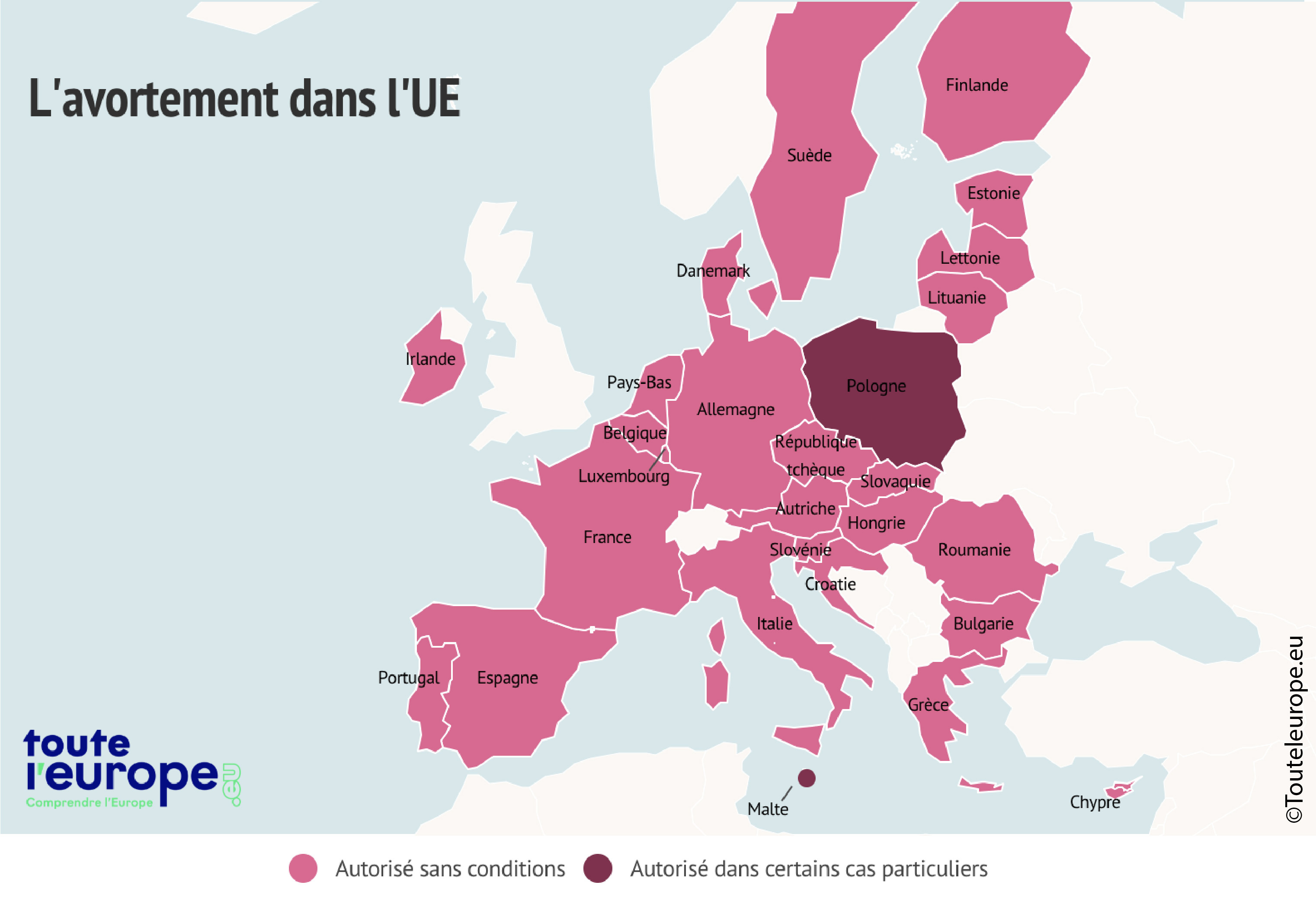

Depuis que Malte a autorisé en juin 2023 le recours à l’avortement, de manière très restrictive, tous les pays de l’Union européenne (UE) accordent désormais un droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Cependant, d’un pays à l’autre, les conditions et l’accès à l’avortement varient fortement. Tour d’horizon de ce droit en Europe.

Parmi les 27 États membres de l’UE, 25 d’entre eux ont aujourd’hui légalisé ou dépénalisé l’IVG sans besoin de justification de la part de la femme qui souhaite y avoir recours, tandis que Malte et la Pologne encadrent encore très strictement le recours à l’avortement. Au sein des États, le délai maximal pour avorter varie de 10 semaines d’aménorrhée au Portugal à 24 semaines aux Pays-Bas, mais plus de la moitié des pays membres ont fixé cette limite à 12 semaines. En France, la limite est fixée à 14 semaines depuis février 2022, contre 12 auparavant.

À partir des années 1970, plusieurs pays d’Europe commencent à autoriser l’avortement sous certaines conditions : le Danemark en 1973, la France en 1975, l’Italie en 1978, les Pays-Bas en 1984, l’Espagne en 1985, la Grèce en 1986, ou encore la Belgique depuis 1990. L’Irlande, qui fut longtemps un État très conservateur sur ce sujet, interdisait l’avortement en toutes circonstances jusqu’en 2013, avant de l’autoriser en cas de mise en danger de la vie de la mère. Suite à un référendum en 2018, le pays autorise désormais l’IVG sans condition jusqu’à 12 semaines. Quant au Luxembourg et à Chypre, ils autorisent respectivement l’avortement depuis 2014 et 2018, sans besoin de justification.

Cependant le droit à l’avortement et l’accès peuvent varier au cours du temps : si le Portugal a légalisé l’avortement en 2007, le délai légal est le plus court parmi les États de l’UE et, par la suite, le pays a restreint l’accès à l’IVG en 2015, notamment en rendant celle-ci payante. En Pologne, pays à forte tradition catholique, mais paradoxalement pionnier en matière d’avortement, puisqu’il fut autorisé dès 1932 en cas de viol ou de mise en danger de la vie de la mère, l’accès à l’avortement demeure aujourd’hui très restreint. En 2020, le gouvernement polonais a limité encore un peu plus l’accès à l’IVG en l’interdisant en cas de malformation du fœtus. Quant à Malte, il s’agit du dernier État de l’UE à avoir autorisé l’accès à l’IVG, en 2023, et ce seulement en cas de mise en danger de la vie de la mère ou de fœtus non-viable.

La France, premier pays au monde à constitutionnaliser l’IVG

Alors que le droit à l’avortement de par le monde est soumis à des aléas politiques et sociétaux, le 4 mars 2024, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire ce droit dans sa constitution. Cette inscription dans la Constitution de 1958 vise à réaffirmer le caractère fondamental de cette liberté en France.

« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »

Article 34 de la Constitution

En savoir +

Le droit à l’avortement dans l’Union européenne

Aussi sur PF2S

Améliorer l'accès à l'IVG : plan national d'action

NATIONAL

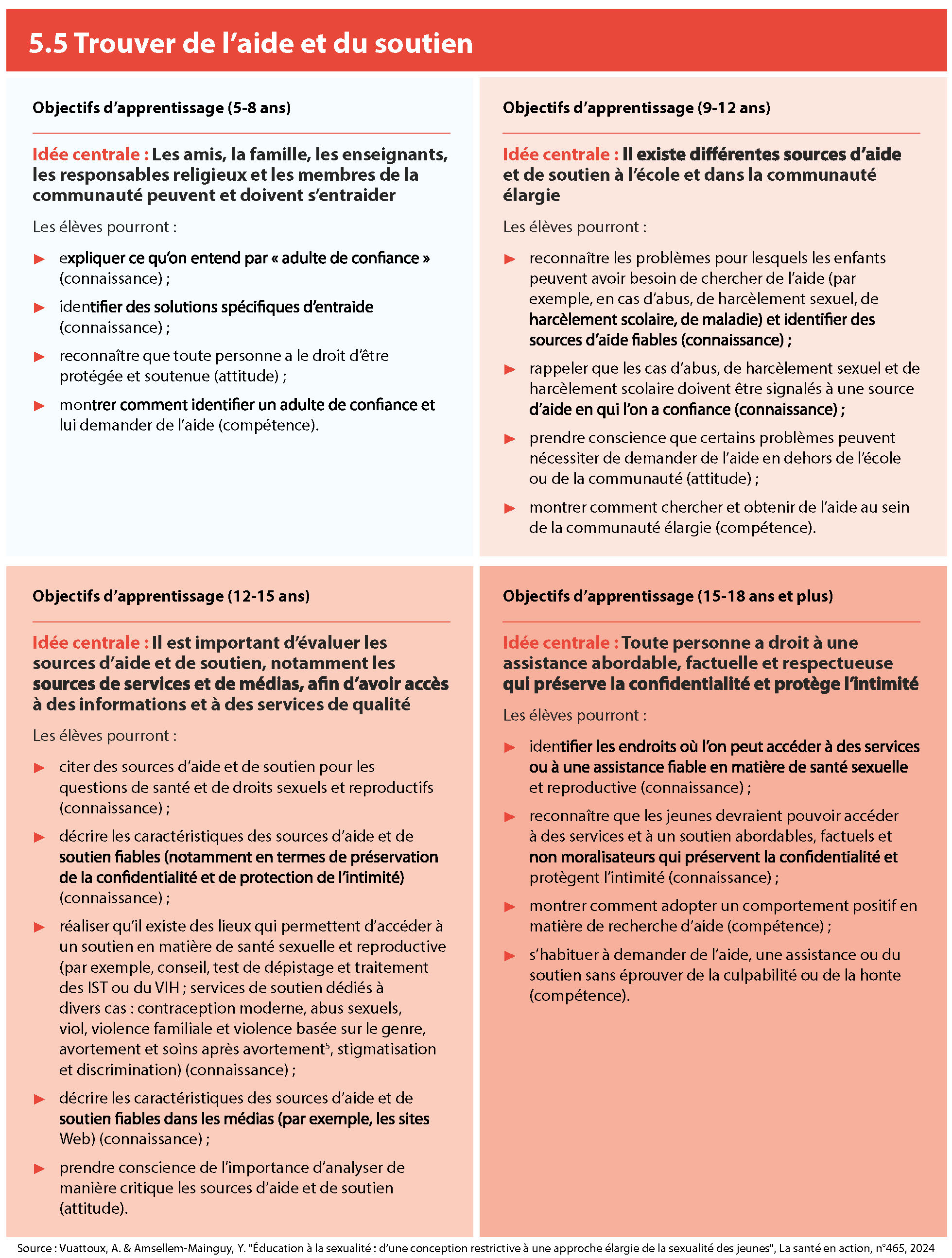

Pour une approche globale et positive de l'Ă©ducation sexuelle pour les jeunes

Pour lutter contre le sexisme et les violences sexuelles, mais aussi pour permettre à chacun de disposer des connaissances propices à une vie affective, relationnelle et sexuelle épanouie, l’éducation à la sexualité des jeunes est un enjeu essentiel. Au-delà d’une approche santé publique et prévention des risques, ce nouveau numéro de La santé en action propose une approche globale et positive de cette politique, qui se décline au gré des acteurs, de leurs milieux d’exercice et des publics accompagnés.

Éducation à la sexualité : d’une conception restrictive à une approche élargie de la sexualité des jeunes

Depuis les années 1970, et alors que les moyens de contraceptions permettent à partir de cette époque de distinguer reproduction et sexualité, cette dernière est devenue un enjeu d’éducation et d’action publique, passant de la sphère privée à une approche globale et positive, portée par l’ensemble des acteurs intervenant auprès des jeunes. Conformément à la déclaration d’Helsinki, il s’agit, comme pour les autres politiques de santé, d’intégrer l’éducation à la sexualité dans « toutes les politiques ».

Si l’éducation à la sexualité fait partie des enseignements dispensés tout au long de la scolarité depuis 2006, sa diffusion ne doit pas être cantonnée au cadre scolaire : l’ensemble des espaces accueillant des publics peuvent mettre en place des actions d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, et la multiplicité des lieux, des temps, des façons d’aborder ces questions et des intervenants permet d’adapter les réponses aux besoins et attentes des jeunes.

Dans les années 1980-1990, les premiers programmes d’éducation à la sexualité portaient une vision plutôt restrictive de la sexualité, abordée sous l’angle de la prévention des risques, qu’ils soient reproductifs ou infectieux. À partir des années 2000, ces programmes proposent une vision plus élargie s’inspirant notamment du référentiel « Éducation complète à la sexualité » de l’Unesco. Cette approche globale comprend la prévention des risques mais aussi les aspects positifs de la sexualité, source de satisfaction et de plaisir, contribuant à l’état de bien-être.

Plus encore, l’éducation à la sexualité doit aujourd’hui comprendre une éducation aux relations nouées autour de la sexualité et aux enjeux de consentement. Ce dernier élément est d’autant plus essentiel « [qu’] une éthique sexuelle fondée sur le consentement renvoie logiquement à l’égalité entre individus en termes de droits et de pouvoirs, qu’il s’agisse de l’égalité entre les sexes, entre les orientations et les préférences sexuelles, ou entre les différentes expressions de la masculinité ou de la féminité ».

En savoir +

Éducation à la sexualité - Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse

Aussi sur PF2S

27-05-2025 | Actualités

En partenariat avec la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France, le groupe de travail santé & social de Géo2France vous invite...

Lire la suite05-11-2024 | Social

EUROPE Le fonds social européen Crée en 1957, le fonds social européen avait pour but initial d’aider à la...

Lire la suite05-11-2024 | Santé

NATIONAL Faire Alliance pour améliorer la santé des plus jeunes Dans le cadre de l’expérimentation Faire Alliance pour améliorer...

Lire la suite05-11-2024 | Santé

FOCUS Promouvoir l'activité physique et sportive Corpulence, activité physique et sédentarité en Hauts-de-France : les enseignements des Baromètres Santé Les...

Lire la suite05-11-2024 | Santé

FOCUS Promouvoir l'activité physique et sportive Journée de la Plateforme « Sport et santé : promouvoir l'activité physique pour tous...

Lire la suite

Plateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

Numéro 26 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France octobre 2025 Au sommaire de ce numéro RÉGION 2 Webinaire sur la fragilité...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

Numéro 25 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France août 2025 Au sommaire de ce numéro RÉGION 2 Au travail en bonne...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

La synthèse de la journée annuelle de la PF2S 2024 Sport & santé Promouvoir l'activité physique pour tous et...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

Numéro 24 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France d'octobre 2024 Au sommaire de ce numéro RÉGION 2 Cartographie des services numériques régionaux...

Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Dernières publications

Numéro 23 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de juillet 2024 Au sommaire de ce numéro RÉGION 2 Forte progression de la...

Lire la suite